相关作者的搜索结果

吴宓文集:全三册

1人今日阅读

《吴宓文集》为吴宓先生小女儿吴学昭老师亲自编辑之吴宓作品集,收录吴宓先生发表在《学衡》《大公报·文艺副刊》《武汉日报》等诸多书刊上的重要作品,也包括尚未面世的手稿整理本若干篇。所选文章题裁不一,涉及吴宓对中西方文艺之论断、对当时新出版书刊之评介、为他书所作之序跋文、悼念怀人文章、外国文学名著翻译作品、为研习文学者推荐之阅读书目,以及部分演讲稿,等等。文集内容以吴宓先生的文学思想为主,涵盖了相当丰富的信息,是读者朋友和相关领域的研究者感悟吴宓作为民国时期重要学人的思想光辉,深入了解其所处时代的重要凭借。

1

吴宓与陈寅恪

著名学者吴宓与陈寅恪的学术活动及友谊,为二十世纪学术史上最重要的篇章之一。《吴宓与陈寅恪(增补本)》以吴宓的日记、遗稿为依据,并参考有关档案史料,忠实记述了二人哈佛同窗、清华共事、燕京授业、直到劳燕分飞、远山隔越、粤蜀相望、鸿雁往还,一对旷世知交长达半个世纪的深情厚谊。书中大量披露了吴宓与陈寅恪的学术思想和社会活动,尤其一九四九年后二人鲜为人知的心声。

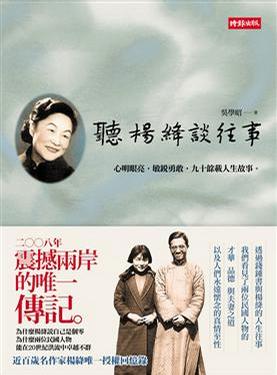

听杨绛谈往事

全书30万言,兼以图片若干,记叙了杨绛从幼年到98岁的生活,其中的主线是她与钱锺书相识、相知、相爱和互相扶持的故事、是女儿钱瑗成长的故事;不仅再现了钱锺书、杨绛两位先生很多作品诞生时的历史场景与深层契机,更是对中国读书人深邃厚重的人情、正直清朗的操守以及一个时代的知识分子生活状态、生存空间的具体描述。作者认为:对待历史,不回避,不粉饰,因为杨绛的“往事”并不只是个人的生命,而是历史的环节。杨绛先生亲自为本书作序,并题写了书名。 《听杨绛谈往事》实际上相当于一本杨绛先生的自述。书中记录了自杨先生出生至九十八岁的经历,在大量杨先生口述的一手资料基础上,加入作者自己的所见所闻及搜集的材料,史料翔实且具有高度的准确性,叙述清晰生动,与杨先生的语言风格非常近似。书稿完成后,杨先生题签并作序。“序”中明确说明:经传主本人认定的传记只此一本。书中并插有珍贵的照片,其中有从未发表过的钱、杨一家不同时期的图片。《听杨绛谈往事》不是对一个家庭私生活的津津乐道,而是对中国读书人深邃厚重的人情及正直清朗的操持的推崇和对一个时代的知识分子的生活状态、生存空间的关注。

吴宓书信集

《吴宓书信集》是著名学者吴宓先生自二十世纪一十年代至七十年代写给师长、家人、朋友和学生的书信集。作者本着他清澈坦诚的性格,直抒胸臆,不言文不饰,毫无顾忌地吐露心曲、畅述己见。这些信件充分反映了作者在其所处时代的境遇、经历和思考,以及他所坚持的把文化作为信仰的由来。 与作者的日记、诗歌和文论一样,《吴宓书信集》对研究吴宓的学术和人品,对了解那个时代的学界情况、学人思想等极具史料价值。

吴宓诗话

我父亲1934年自编《吴宓诗集》(后由上海中华书局于1935年5月出版),于卷末汇录了许多他所撰关于讨论诗的原理、艺术、内容及形式的文章。这些论究一切诗之通义原则的论文,大多选自他在上个世纪二三十年代所主编的《学衡》杂志和天津《大公报·文学副刊》。他之所以作如此汇录,是想以卷末所收诸文与他所作之诗互为表里。所以,在父亲看来,《吴宓诗集》的卷末附录为《诗集》的组成部分,是不可分割的。 这次重新整理出版《吴宓诗集》,由于新收入父亲1934年以后所作诗及师友学生酬赠唱和之作很多,篇幅大大增加,不得不将父亲原附于其《诗集》卷末论诗诸文删去,另行编集成册,作为《吴宓诗话》,与《吴宓诗集》同时出版。事非得已,尚祈读者谅解。 《吴宓诗话》基本按照原《诗集》卷末附录的内容顺序编辑整理,此外增加了一些父亲于1934年以后所作的读诗笔记、授课讲义等,全部录自父亲遗稿和日记。从中得以看出父亲多年对诗的一些基本原理的观点和主张,坚持一贯,始终未变。父亲一生酷爱读诗、作诗、研究诗,他所写诗话当远远不止本集所收录的这些。据父亲留下的文字与某生所书借据,他在清华所授《中西诗之比较》课的全部讲义,他为姑丈陈涛(伯澜)笺注的《审安斋诗集》(四卷本),他详为考证评注的近世名人诗选《采风录》以及众多师友的诗词集刊,都于“文化大革命”中被西南师范学院中文系1965年毕业的一名学生(曾任成都十中教员,巴蜀书社编辑。)以借阅和代为保管的名义取走,至今不肯归还;使他的心血和主张不得与世人见面,这是不能不使人感到遗憾和愤慨的! 吴学昭 2004年2月北京

钱锺书杨绛亲友书札

钱锺书、杨绛夫妇保存的“不忍毁去的”珍贵信函。这些信函承载着不容小觑的文献价值、文化含量,字里行间皆是故事、故人和温情。 -- 全书收入致钱锺书、杨绛夫妇的信函277封,以及钱、杨二位先生的若干复函。这些信函始自1946年,至2014年止,多集中于二十世纪八九十年代。 信函作者包括二位先生的至亲好友、学者同人,乃至译者、读者逾90人。信中的一些内容不仅可补罅年谱、别传的失载,也为读者认识钱、杨二位先生的多种人生向度提供了弥足珍贵的第一手材料。 本书所收信函呈现了钱锺书和杨绛二位先生的部分工作、生活、心境、交往、论学状况,既是时代的记录,也见证了学人之间的友情和思想共鸣,于学术史当有一定的史料价值。 整理者吴学昭添加了详细的注释,介绍相关人物,交代相关事件,英法文信也逐一翻译,使读者阅读起来往往收获信函之外的新知。