张国刚

中华企管培训网特聘讲师,清华大学人文教授、历史学博士,曾任清华大学历史系主任暨思想文化研究所所长(2004-2010)。博士研究生导师。曾为联邦德国洪堡学者(Alexander von Humboldt ),汉堡大学、剑桥大学、柏林自由大学、特里尔大学、早稻田大学等校汉学系(Sinology)客座教授或访问学者。

《资治通鉴》与家国兴衰(增订本)

49人今日阅读 推荐值 85.8%

《资治通鉴》是了解中国历史和历史智慧的重要经典,是历来帝王将相、大臣学者治国、为学的必读经典。清华大学文科资深教授张国刚潜心研读《资治通鉴》数十载,以纵横东西文化的视野广度、贯通古今历史的思维深度,精心选取《资治通鉴》中影响中国历史进程的二十三个关键点,以现世眼光审视传统文化精髓,追寻政治得失、王朝兴衰之迹,探究修身齐家、经世治国之道。 《〈资治通鉴〉与家国兴衰》从《资治通鉴》文本出发,观照影响家国大政之关键节点,言简意赅地讲述由三家分晋至五代十国终结的中国历史,书中不乏忠于原典的历史场景再现、人物言行钩沉,更有张国刚教授独到深刻而妙趣横生的分析讲论,令一部体量浩繁的古典巨著一变而为精简通达的大众历史读本,堪称当代大家解读历史名著的经典之作。

49

唐代藩镇研究

35人今日阅读 推荐值 91.3%

藩镇割据是中晚唐以后困扰唐廷一个多世纪的痼疾,但藩镇割据并不是藩镇研究的全部内容。本书涉及藩镇的形成及其存在条件、藩镇的类型及动乱的特点、藩镇与中央政治和财政上的互动等诸方面,基本勾画出唐代藩镇的真实面貌,对以往学术界忽略的或认识模糊的问题做了补充和澄清,是具有典范意义的唐代藩镇研究代表作。

35

资治通鉴启示录(全二册)

16人今日阅读 推荐值 76.5%

《资治通鉴》“网罗宏富,体大思精”,毛泽东生前读了十七遍,赞叹这是一部难得的好书。张国刚教授反复研读《资治通鉴》,深得其精髓,对书中重要人物的命运沉浮、重大历史事件的来龙去脉进行了全面、细致的解读,深入挖掘其中有关修身养性、治国理政、为人处世、选人用人、家风家教等方面的历史智慧和现代启示,而成《资治通鉴启示录》。《资治通鉴启示录》,不仅系统呈现秦汉、隋唐两段大一统的辉煌,战国、魏晋南北朝和五代十国三段分裂混乱的曲折,而且深刻剖析改革中的刚性与柔性、人生职场上的进与退、军事斗争中的奇与正、权力平衡中的轻与重、驾驭部属时的宽与严、政治生涯中的方与圆……是人生成长各个阶段的必读书。全书分“周纪”“秦纪”“汉纪”“魏纪•晋纪”“宋纪•齐纪•梁纪•陈纪”“隋纪”“唐纪”“后梁纪•后唐纪•后晋纪•后汉纪•后周纪”八个部分,每部分下分若干章节。作者还将文中有关修身养性、为人处世、治国理政等的启发性语句提炼出来,共计122条,并以灰色底框的形式置于页面右侧,以便读者更好地理解《资治通鉴》的现代价值。

16

《资治通鉴》通识--中华经典通识

8人今日阅读 推荐值 76.7%

《资治通鉴》是了解中国传统文化的必读图书,但体量巨大,让普通读者望而生畏。本书是图文互见的《资治通鉴》入门导读书,立足当代学术大家四十余年的研究和知人阅世的历史智慧,介绍《资治通鉴》编撰初心、缘起、过程、内容特点、流传及对当今的影响,文笔生动,内容丰盈,大量四色彩图提升阅读感受并拓宽视野。 本书是“中华经典通识”系列丛书的一种。 本书作者张国刚教授沉浸《资治通鉴》研究四十多年,有深厚的研究积淀和心得,近年来在大众出版方面屡报佳作,具有大众写作意识,是当代大学者致力传统文化普及的模范学者。

8

资治通鉴与家国兴衰

5人今日阅读

张国刚教授潜心研读《资治通鉴》数十年,以中西文化比较的视野宽度、贯通古今的思维高度,精心选取《资治通鉴》中影响中国历史发展的二十个关键点,以现代思维总结文化精髓,以生动语言讲《资治通鉴》里的经世治国、修身用人之道,历代政治得失、世事兴衰变迁之迹。 《<资治通鉴>与家国兴衰》从《资治通鉴》的文本出发,以影响家国大政的关键点为关照,生动、简明地讲述了从春秋前期的三家分晋到大唐盛世的终结的中国历史,书中不仅有忠于原典的历史场景再现、人物言行钩沉,更有张国刚教授独到深刻而妙趣横生的分析讲论,令一部体量浩繁的古典文献《资治通鉴》一变而为轻松易读、精辟通达的历史读物。是一部当代大家讲解历史名著的经典之作。

5

文明的边疆:从远古到近世

5人今日阅读 推荐值 73.2%

从远古到18世纪,规模尤为宏大的文明交流互鉴,就发生在横贯亚欧的丝绸之路上。丝绸之路的开辟始于文明之间的相互吸引,它之所以能够延续千年,根本动力在于人类共有的对财富的渴望,以及对美好文明的向往。《文明的边疆:从远古到近世》是一部丝路文明新解。书中从大范围、长时段、历史纵深的角度考察欧亚各民族在丝绸之路上的文明交往,将这段长达三千年的历史划分为四个宏大的篇章:从史前丝路到凿空之举,远古的东方与西方首次相遇;汉唐时期诸神入华,四大文明体系在西域边地汇流,开始形成多元贸易和文化交流网络;宋明之际,香药东来、瓷器西去,华夏物产经由海上丝路到达中亚,远迄欧洲;至晚明盛清,传教士东来,拉开了中国与欧洲从想象异邦走向东西之辩的文明互鉴的帷幕。至此,丝绸之路终将亚非欧三大洲,亦即近代以前的文明世界紧密联系起来。

5

治术:周秦汉唐的经世之道(精)

4人今日阅读

本稿是清华大学张国刚教授面向大众讲解《资治通鉴》历史智慧的大众普及读物,是当代著名学者以“正”史观向大众解读传统经典、弘扬传统文化之作。本稿选《资治通鉴》中对当今社会具有启发意义的历史故事/事件十六则,加以分析阐述,以作者深厚的学养和史家的睿智深入浅出进行解读,适合广大民众阅读。

4

胡天汉月映西洋:丝路沧桑三千年

“丝绸之路”内涵广阔,是前近代亚欧大陆的最大通道,连接着历史上各重要文明地区。中华文明绵延数千年,在东方文化与异域文化相互碰撞与交融的过程中,激发并形成了更加灿烂的多元文明。本书从历史与文化视角,重点讲述上古、汉—唐、宋—明、晚明—清中叶,“一带一路”的历史演进。透过人物、事件、器物、艺术诸方面,深入阐述文明的普遍性与特殊性之间的冲突与融合,了解中国文化对于世界文明的贡献和影响。

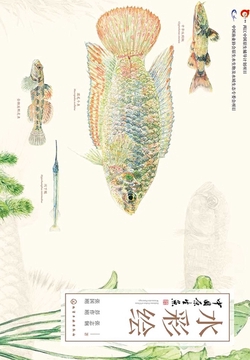

中国原生鱼水彩绘

本书依据野外采集和饲养的观测经历,遴选了90余种具有代表性的中国常见原生鱼类,通过精美的原创水彩画展示,结合短文介绍物种、饲养体验等方式,展示中国原生鱼的美艳和独特,让大家在鉴别鱼种、了解中国小型淡水鱼常识和体验互动乐趣的同时,领略中国原生鱼带给我们的美感和享受,倡导物种保护和人与自然的和谐。

野鱼记

本书文字作者将看似枯燥的鱼类世界,用亲切平实的语言描写出来,行文严谨,又不失活泼,引经据典信手拈来。以小读者们易于接受的文学语言和故事结构,来讲述中国野生鱼类的几千年、甚至几亿年的生存状态,描绘现在鱼类和我们共同生活的环境。文字情感充沛,对自然、对鱼爱得深沉,能很好的调动读者对鱼类的关注和喜爱、对野外观察的向往,了解野外观察的必备知识,引起读者对鱼类以及整个生态环境问题的思考。

唐代家庭与社会

本书是一部研究唐代家庭史及相关社会问题的学术专著。作者裒集传世文献、墓志石刻以及出土文书等各类史料,以实证的态度对唐代家庭形态、婚姻状况、家产析分、生计家居等重要问题进行了深入探讨,对夫妻及父母子女间的关系、妇女生活的诸多方面进行了严谨细致的考察,对世俗信仰、家庭伦理、礼法婚聘等社会现象进行了高屋建瓴的概括,并对法律制度与乡村社会基层管理等与家庭生存环境密切相关的诸多层面进行了延伸论述。同时作者注重理论的建构,从社会史、法制史、经济史三个维度出发,提出了“二元制复合式家庭形态”、“中古礼法文化下移的双向运动”等一系列重要概念,为相关研究的进一步深入奠定了坚实基础。

中西文化关系通史

《中西文化关系通史》清晰界定了不同时期“西”的意涵,并依据各个时期中西关系的特征将自先秦至1800年前后数千年的中西文化关系划分为两个大的阶段:上卷主要讲述从远古时代到郑和下西洋这一时期的中西文化关系(1500年以前),下卷则是大航海以后即晚明和盛清时期(1500—1800),全面拓展了近代以前陆海“丝绸之路”的历史文化意蕴。 《中西文化关系通史》打破了既往以历代王朝为主线的叙述框架,将中西关系置于世界历史的背景中,在每一阶段内,分别就海陆交通、对外关系、商贸互动、文化交流、异域宗教等进行历时性考察;努力从物质、精神、制度、行为等多个层面展示中国与西方文化关系的复杂历史过程,探究其背后的文化内涵,揭示不同文明之间的接触与碰撞、理解与误读的文化意蕴与“规律”,完整地呈现出中西方文化交往和对话的历史轨迹和丰富面向。

中国家庭史(套装全5册)

《中国家庭史》(全5册)体例、视角独特。作者通过长期的探讨,确立了对家庭史的论述的内涵和边界,建构起一种颇富创意的家庭史体例。所写出来的家庭史已不是一般的社会史、社会生活史和社会风俗史。而是从法制史、经济史和社会史的多重维度建构中国家庭史体系。各卷在一般的框架叙述之外,注重把握和突出本时代的特色与阶段性特征。如第一卷考察了家庭的起源,论述了家庭从家族组织中分离出来历程。第二卷重点探讨了中古社会与家庭的变迁相互影响、考察了家庭伦理(礼法文化)的下移问题,第三卷注意分析不同民族和政权下家庭的共性和个性特征,家庭内涵的历史传承和民族特色,第四卷指出了明清家庭的典型性与传承性及晚清家庭形态的变迁,第五卷考察了近代家庭的变迁和家庭的地区性差异。

唐代官制

暂无简介

佛学与隋唐社会

本书从佛学学术史的角度论述佛教与隋唐社会生活各个层面的关系与影响。书中不仅对于复杂的佛教宗派谱系与要旨做了深入浅出的介绍,而且对于佛教与世俗王权的纠葛、寺院的清规和僧侣的戒律,民众佛教信仰的实态和佛教的世俗化与本土化的道路,以及佛教对于社会生活和文化的影响,都做了较为精到的阐述,从而使读者对义理佛学与世俗佛教在隋唐时代的基本状况获得概括的了解。

大唐气象:制度、家庭与社会(人文书系)

本书收集了反映张国刚教授四十年唐代历史研究旨趣的论文五篇。中国的历代盛世中,以唐代尤为鼎盛,而唐代的盛世之所以不同于汉代或宋代,关键在于观察视角的不同。唐代展示着在治国理政技巧之外,包括时代因素、制度因素等的繁荣,并且这些因素发挥着基础性、主导型的作用,从而显出一种积极向上的面貌,这就是所谓的大唐气象。

中西文化关系史

中西文化关系史(普通高等教育十五国家级规划教材),ISBN:9787040199673,作者:张国刚、吴莉苇

《资治通鉴》中的历史智慧

“历史是最好的老师。”怎样在当今时代通过学习历史事实、了解历史人物,达到启迪智慧的目的,是历史作为文化传承的社会意义;如何让历史在象牙塔之外的世界发挥其原本的作用,也是史学研究者应担当的社会责任。本书作者张国刚教授从这些角度出发,以纵横东西的视野广度和贯通古今的思维深度,重点关注《资治通鉴》作为史著的鉴赏价值,深剖其中蕴含的历史智慧,以期做到“读史使人明智”。 本书是张国刚教授在学术研究基础上进一步通俗化,从《资治通鉴》文本出发,选取历史节点,摘寻经典故事,言简意赅、形象生动地讲述从战国三家分晋至隋唐五代这段时期的历史。在战国时期,选取了智伯、魏文侯、吴起等人物,以及围魏救赵、商鞅变法等事件;秦汉时期,选取了嬴政、刘邦、霍光、刘秀等人物,以及赵高亡秦、王莽新政、汉末群雄相争等事件;魏晋南北朝时期,选取了石勒、谢安、高欢等人物,以及刘裕开国、冯太后改革等事件;隋唐五代时期,选取了隋文帝、魏征、郭子仪、裴度、李德裕、唐宣宗、朱温、李存勖等人物,以及永贞革新、朱温灭唐等事件。其中既有忠于原典的历史场景再现、人物言行钩沉,也有独到深刻、妙趣横生的分析讲论。 本书在正文边栏,设有“通鉴识读”栏目,配有与正文内容相适应的《资治通鉴》原文,将作者解读与原典记载相搭配,启发思考,使读者一目了然。 作者希冀能通过《资治通鉴》中的经典史事,娓娓道出中华优秀传统文化的价值和千古历史中的智慧,令一部体量浩繁的巨著一变而为精简通达的读本,以飨广大读者。

文明:中西交流三千年

中华文明作为世界上唯一不曾中断历史的文明,其繁荣延绵离不开与世界其他文明的交流互鉴。三千年来中西交流从未中断过。官方使节没有了,民间商贸关系犹存;陆上交通阻隔了,海上往来仍在。 汉代张骞通西域、盛唐西域文化汇集长安、宋元时代天方海舶丝路繁荣、明清西方科技及宗教势力东来,是中西文明交流的四大高潮。本书自先秦而至明清,自内陆而至海洋,追寻先人足迹,通过周穆王西巡、张骞通西域、玄奘西游、郑和下西洋、徐光启译介西方科技著作等记载,讲述古老中华文明与西方文明交流、碰撞及相互滋养的历史进程。

文明的对话

暂无简介

启蒙时代欧洲的中国观

17世纪中叶到18世纪末叶这段时间在欧洲历史的研究中通常被称为“启蒙时代”,它最为明显地体现出蒙昧教权的衰落与理性精神之兴起相伴随的过程,习惯上以1789年法国大革命作为这个时代的终点。而这段时期又恰恰是中西文化交流史上一个重要时期,16世纪末来华的耶稣会士经过在中国的多年渗透之后,自17世纪中期开始比较多地向欧洲介绍中国知识,同时对天主教在华传播史至为重要的礼仪之争也在17世纪中期正式爆发,从而更强化了耶稣会士向欧洲宣传中国的动机,这一过程一直持续到1775年左右在华耶稣会士传教团被解散。启蒙时代与中西初识时期在时间上大致吻合,那么在内容上是否也有交叉,在精神上是否也有碰撞?一个走向启蒙、走向近代文明的欧洲结识了一个被耶稣会士有意远古化了的中国,就好像原本是向两个方向流淌的水流,却经由时空隧道而神奇地交汇了,这会激荡起什么样的浪涛呢?作为一段历史,它充满了多姿多彩的故事,作为一个文化现象,它尤其耐人寻味。耶稣会士就是那道不同寻常的时空隧道,他们出于自己的特定目的而回溯到中国几千年历史和文化中的上古那一段,然后将其运载到正在向未来迈进的欧洲社会。而春秋以降直至耶稣会士所处时代的中国社会,尽管更加鲜活,但在耶稣会士笔下或者偶尔被作为古代文化精髓的对立面而批评,或者被其大袖轻扬所遮盖而省略。耶稣会士在这一文化传播过程中扮演的角色以及为何要向欧洲传输特定面目的中国,在《从中西初识到礼仪之争——明清传教士与中西文化交流》(张国刚著,人民出版社,2003年)一书中已经详细讨论,《当诺亚方舟遭遇伏羲神农——启蒙时代欧洲的中国上古史论争》(吴莉苇著,中国人民大学出版社,2005年)对此也有深入分析,因此本书不再为此多施笔墨,而要将视线的重心落在变革中的欧洲这一舞台上,看看处在“启蒙”这一大变局中的欧洲人接触到无论在空间还是时间上都非常遥远的这些中国知识后有何反应。本书要谈论的是启蒙时代欧洲的中国观,“中国观”应包含两个内容,一个是作为认识对象的中国是何模样,一个是对这一认识对象的态度和评价。这一时期欧洲看到的“中国”主要是由耶稣会士描摹并在某些地方经其他旅行者粉饰,而且中国的模样从17世纪到18世纪没有很鲜明的出入。但这一百多年里欧洲人对自己所见之中国形象的态度却因人而异、因时而别,也即中国之于欧洲的意味在不断变化,因为欧洲自己在不断变化,它的文化观和价值观在不断变化,由此而造成中国观前后有别。但以自己的价值观和实际需求作为形成中国观的基础,这一原则是不变的。反过来,在这个舞台上,中国静若处子,全不知身外事,任凭欧洲不断地从它那里获得灵感而起舞不休。所有这些故事都是随着欧洲文化脉搏的跳动而展开,中国在其中是个失语者,是个缺席演出者。中国表面上看是被欧洲认识的对象,但最终欧洲几乎没有认识中国,却借助中国更好地认识了自己。有趣也有趣在这里。唯一的例外是18世纪后半叶中国沿海地区大量生产的外销商品,在它们身上体现出基于文化互动的融合。当欧洲商人要求中国工匠根据他们提供的图样加工家具、器皿时,带有中国文化特色的西式器物就此产生,为纯然一色的欧洲化了的中国文化增加一点别致的点缀。不过这一现象出现的时间较晚,影响范围又极其有限,并非本书要讨论的主要内容。自宗教改革以来,长期作为欧洲社会统治力量的教会就逐渐开始失势,整个社会被一股趋向世俗化的大潮暗暗鼓荡,但总体而言,中世纪末期以来教会与国王争权夺利的显著结果之一不是你死我活,而是双方达成妥协,“教会和贵族失去了几乎他们全部的政治权力,却保留了他们大部分的社会和经济特权”,这种妥协有助于社会团结和稳定,因而能为各方接受,18世纪初欧洲各国社会结构都还表现着这一特点。教会是国家温驯的助手而非敌人,宗教也仍然是社会的核心话题,所以公元1740年以前的欧洲仍是一个宗教问题占统治地位的时代,所有思想讨沦往往都要在是否具有基督教意义上的合理性的背景下进行。直到18世纪中叶,从社会结构到哲学和科学等所有领域都发生了深刻变革,教士、贵族和国王的联盟开始丧失民心,反映在思想领域就是思想家们开始直面现实社会的弊端且批判纷至沓来,并且努力阐明和确立新的社会秩序,这意味着一种思想或言论的宗教合理性已经让位于其政治、经济或道德上的合理性。欧洲社会对中国事物的兴趣和态度也是在这一大背景下展开,甚至传播中国知识的耶稣会士也不得不服从这一大势所需。本书宏构精思,不同凡响。三位一体的构架来自对主题的全面把握和史事辨析,逐章的重点评述得力于对中国与欧洲历史文化的认知广度和理解深度,流畅的文笔与犀利的弛解出自长期的反复琢磨和深入思考。从20世纪80年代起,大航海以来的中西文化交流史是学术研究的热门,本书宜是此领域最新的一大硕果。本书研究的角度前人曾有所涉及,但研究的精深当为首出。启蒙时代的欧洲受中国思想的影响很大,或许这是一种想象式的对“他者”的理解,欧洲思想家以此来批判欧洲文明,入伏尔泰莱布尼茨等。但是后来,随着欧洲文化的强势崛起,中国成为了“落后的他者”。其中变故,值得深究。

中国历史新编:古代史(下册)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材

《中国历史新编:古代史(下册)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材》叙述了中国古代自隋朝至鸦片战争的政治、经济、社会、文化、科技、艺术、宗教、学术思想、民族关系等史实,既清晰地叙述了纷繁复杂的史实脉络,又介绍了很多新的研究成果。不仅将历史过程叙述出来,更注意分析历史现象背后的深层次原因,分析深刻独到,内容推陈出新,文字简练清楚。 《中国历史新编:古代史(下册)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材》可供高校历史专业师生和专业工作者、社会读者学习参考。

中国学术史

本书全面系统地阐述了从先秦到清末中国学术发展的基本脉络和主要成就,对三千年间先秦诸子,两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、清代实学等传统学术及其风气的流变进行了当的论述。本书在充分论述各个时期主要学术思潮的历史特征的同时,综合条贯地介绍其他领域的学术成就。全书文字简洁流畅,重点突出、通俗易懂,是一部具有极高学术品位的概论生学术专题史读物。 人文社会科学中有一些很宏大的概念,其内涵丰富得令人难以把握,例如文化、社会、学术之类。什么是文化?什么是社会?什么是学术?你不说还比较清楚,你若要给它们下定义的时候,就颇费斟酌了。而当要你写一部文化史、社会史或者学术史的时候,你就更会觉得简直无从下手。应该说,迄今为止没有任何一部文化史、社会史或者学术史的著作,能够完全与其定义相吻合。人们都只能从一个特定的层面或者特定的角度去叙述自己所理解的文化史、社会史或者学术史。

中国社会历史评论(第四辑)

试论中国古代社会的基本构造工业化前夕的政治经济与生态:欧洲、中国及全球性关联高昌世族制度的衰落与社会变迁——吐鲁番出土高昌麹氏王朝考古资料的综合研究唐宋时期奴婢制度的变化在贼与民之间:南赣巡抚与地方盗贼——以王阳明为中心的分析清代后期江西宾兴活动中的官、绅、商——清江县的个案清代中后期四川的社会秩序与各个阶层的动向——以绅士、胥吏、无赖之间的相互关系为中心皇家的生育及生育观念散论明代溺婴问题初探“吃醋始知酸,有妾始知难”——清代一夫多妻家庭的矛盾与狱讼清代江南非政府性人口社会管理近代江南乡村的宗祧继承与家产纠纷汉代农村集市及相关问题明清江南工农业生产发展的外部市场环境民国乡村私人、店铺高利贷利率研究——以长江中下游地区为中心近现代时期云南与泰国北部的马帮贸易近代人力车夫与城市化症结——以20世纪30年代上海人力车夫的救济为中心从祭祀角度看周人的祖先崇拜两汉祈雨礼俗初探《上清黄书过度仪》研究Sui Yangdi and Buddhism(隋炀帝和佛教)隋唐佛教通俗文献与民众的宗教信仰唐代的佛道之争——论官方对民间信仰的整合“尧舜一桀纣”母题与全社会的普遍政治意识从《礼记》看阴阳五行思想的合流宋代理学《四书》学的传播与理学的社会化明代史学发展的普及性潮流黄宗羲与万氏兄弟的礼学思想析论整理国故与文学史研究——跋胡适的一封信论商族对古代马车起源与发展的贡献对周公摄政称王问题相关几件铜器铭文的解疑《世说新语》中的“服妖”现象从西州兼摄官看唐前期地方行政体制及其变化关于《新唐书·选举志上》的考索唐代墓志中所见的清白科五代中央对地方的政策研究——以对州县政策为主“夷官”与“逃民”:明朝对海外国家华人使节的反应未被歌颂的英雄们:1900年夏天的清军将士评论打通医学史和社会史研究藩篱的他山之石——读罗伊·波特主编《剑桥医学史》史学理论的变迁与后现代史学的地位——兼评《后现代与历史学中西比较》书评砺波护著:《唐代政治社会史研究》宋代官箴研究会编:《宋代社会与法律》刘泽华著:《中国的王权主义》苑书义、董丛林著:《近代中国小农经济的变迁》Endymion Wilkinson,ed.,Chinese History: A Manual(魏根深编:千禧年版《中国历史手册》)Chun-chieh Huang:Mencian Hermeneutics:A History of Interpretations in China(黄俊杰:《孟学解释学》)Roger B.Jeans:Democracy and Socialism in China :The Politics of Zhang Junmai(Carsun Chang),1906—1941金若杰著:《张君劢传》Die DDR und China 1949 bis 1990:Politik Wirtschaft Kultur(《民主德国与中国:1949—1990——政治、经济与文化》)Bundes republik Deutschland und China l949 bis 1995:Politik Wirtschaft Wissenschaft Kultur.(《联邦德国与中国:1949—1995——政治、经济、科学与文化》)

从中西初识到礼仪之争

在大航海时代以前,以中国为代表的东亚儒家文化,与欧洲基督教文化、南亚佛教文化、西亚北非伊斯兰文化,是世界文明中最具有代表性的文明形态。其中,后面几种文明在政治、宗教、语言等方面都曾经有比较密切的关联,唯独中华文明在世界文化格局中,具有相对独特的文化品格,因此,以大航海时代为契机的中西初识,才具有如此波澜壮阔的历史内容。礼仪之争的事实告诉我们,传教士们在远东从事的工作,并不是使“异端”或那些还处在泛灵主义或图腾崇拜的“野蛮人”皈依,而是要面对一个高度发达的古老文明,她迫使天主教不得不进行自我文化反思。,无论是利玛窦的调和策略,还是索隐派对中,国经典密码的解读,或者是耶稣会士反对派的攻讦,都折射出西方文明面对传统中国的独特文化韵味所发生的认同危机。这个问题的本身的意义远远超出了中国礼仪(术语问题、祭祀问题)的范畴。 我们可以随便举两个例子。比如中国语言问题。《圣经,创世记》第十一章说:上帝造人时,人类都讲同一种语盲。后来人们通力协作在巴比伦平原(其遗址据说在今伊拉克首都巴格达附近)建造城塔,以显示人类的力量,所建造的塔直指云霄,被称为通天塔。上帝发现人类联合起来的力量十分可怕,于是使用法力把人类分散在世界各地,并且让他们讲不同的语言,以阻止其互相沟通o《创世记》属于《摩西五书》之一,是犹太教最早确立的圣书正典,一般认为是公元前四世纪由四种不同的底本资料缀合而成。大约比希罗多德的《历史》要晚一百年左右。其实寻找初民语言的故事比《圣经》的历史还要早。希罗多德就讲过古代埃及法老寻找初民语言的一个实验。一位名字叫撒姆提齐(Psammetich)的古埃及后期的一位法老相信,新生婴儿之间如果不受当代人的语言影响而互相说话,那么他们嘴里讲出来的一定是上帝所教给的初民语言。于是,法老下令把一对刚出生的孪生婴儿与其母亲隔离开来,交由牧羊人独自护养,任何人不得与婴儿说话,否则被处以极刑。两年以后,到了孩子该说话的年龄,法老下令停止给孪生婴儿喂食,他相信饥饿将迫使婴儿开口,说出来的就将是人类最初的语言。结果,观察者向法老报告说,婴儿说出的词汇很像斯科特语中的“面包”。法老大喜,宣布斯科特语就是人类最初的语言。十三世纪的神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世也做过类似的实验,结果被试婴孩不幸死去。在《圣经》知识主宰的世界里,寻找初民语言长期以来是人们的热门话题。十六世纪以后的一们艮长的时间里,当欧洲人接触到中文的时候,关于中文起源于什么,是否上帝所造的初民语言,是否具有理性的逻辑语言、哲学语言这些问题曾经是欧洲知识界讨论的热门话题。 又比如中国历史纪牢问题。从门多萨、曾德昭,到卫匡国、柏应理,中国编年史知识陆续传播到欧洲。十七世纪欧洲学者对此的最大困惑是,它居然比《圣经》里的历史还要古老!于是,围绕着中国上古历史是否有悖于《圣经》的编年学问题便闹得沸沸扬扬。耶稣会士们向欧洲介绍的中国古史体系引起了西方教俗世界对自己所熟悉的这个世界的认同危机,其震动可想而知。有人怀疑它,有人拒绝它,也有人接受它。当时已经有学者勇敢地利用中华民族的历史纪年提出“亚当之前人类说”的假设。当然主要的观点还是在调和中国古史与《圣经》体系的矛盾。有学者采用《七十子译本圣经》来讨论诸如“世界的寿命”这样的问题。因为《七十子译本》可以将迦勒底人、埃及人和中华民族的历史纪年与《圣经》的年代体系调和起来。此外,还有孔子道德哲学的问题,在十七~十八世纪急剧变化的欧洲社会,中国道德哲学也引起莱布尼茨、伏尔泰这样的启蒙时代旗手的纵情欢呼。 总之,通过晚明到清前期三百年间(1500-1800)中国与欧洲的文化接触和交往,传统中 国作为一个辅助因素动摇了西方以《圣经》为代表的世界体系,在这里,“传统中国”作为一个独立的文化实在参与了西方近代文明的构建过程。在后来的岁月里,中国因素虽然逐渐退潮乃至烟消云散,但是,“初识”时代的印记总是如此地深刻,对于迄今为止的西方中国观仍然有持久的影响。 如果着眼于“传播”这个环节而暂时不考虑传播的后果,那么十六-十八世纪的中西文化交往可以被看作一部以来华耶稣会士为主要媒介的交流史,与此同时还有其他传教士以及来华商人和使节这些辅助渠道。 这个时期的中西交往是伴随欧洲征服世界的进程而展开,但中欧间也是在相对平等的基础上交往,没有牵扯主权与政治利益,欧洲人的殖民者形象在中国沿海尚未有清晰表现。欧洲的商船和战舰远航各地,也到了中国海岸,未知中国虚实的西方战舰不敢贸然侵扰中国,此时的欧洲人慑于中国多年前已流传出去的盛名而只希望和平地与中国开展贸易,并屡屡派遣使团想要争取更多的贸易利益,但基本上可以说一事无成。中国人对远洋外夷明显缺乏兴趣,只是据守自己的海岸和几个港口与欧洲商人和各朝贡国商人进行一年一度的贸易,多少怀着恩赐的心态懒洋洋看他们运走一船船丝绸、茶叶、瓷器、漆器。中国商人与港口官员面对这些语言、服饰、相貌与自己截然不同的欧洲人,除了例行公务之外,也许并没有被激发起多少求知欲。相反,来华的欧洲使节们对中国的山河草木、风土人情却兴致盎然,在来去京城的旅途中记录下许多见闻与评论,结果成了继马可·波罗游记之后重新撩拨欧洲人对中国生发浪漫情怀和无限遐想的触媒。就连那些没到过中国而只在中国周边地区活动的欧洲旅行家,也忙不迭把自己道听途说的中国印象纷纷呈现给欧洲读者,既满足自己的好奇心,也满足足迹未至东方的同胞们的好奇心。推波助澜的是一船又一船在里斯本、安特卫普、阿姆斯特丹或伦敦上岸的瓷器、丝绸、漆器、茶叶等中国商品,它们展示出一个可看、可摸、可以感觉和品尝的光彩眩目、缤纷绮丽的中国。就这样,中国的美丽富饶和强大在十六世纪已经深入欧洲人的心,而且传闻中这还是个文化发达的国度。十六世纪末博学而又受人尊敬的耶稣会士进驻中国,然后向欧洲同胞宣布,他们可以见证中国的确文明昌盛。从此,他们在一个因物质文明发达而令欧洲大众目迷五色的中国形象之上又推出一个令欧洲知识分子兴奋不已的拥有高水平精神文明的中国形象。 使节与商人的限制在于,他们无缘深人中国并长期居留,不懂中国语言也看不透中国文物。耶稣会士则以其非凡的创造精神克服了中国社会对外来文化的排斥态度,通过将天主教与孔子儒学进行一定程度的附会而赢得中国士人的尊重与承认,又通过对中国礼仪习俗的一定容忍而免除了自己被目为中国社会秩序及法律的反对者与破坏者的危险。于是在一个对外国人防范多于欢迎的时代里,他们成为唯一获官方许可在中国内地自由活动的外国人群体。这种特权以及他们主动积极学习中国语言和文化的态度,不仅使他们在中国赢得比其他宗教修会大得多的传教成果和势力范围,也使他们成为向欧洲全面和深入介绍中国文化的先驱,同时也是向中国人介绍西方文化的先驱,亦即充当着晚明前清中西文化交往的主要媒介。 然而耶稣会士的活动几乎从头至尾被笼罩在礼仪之争的阴影中,他们适应中国文化的传教方法为他们带来莫大荣耀的同时,也给他们带来礼仪之争这一沉重负担,所以这一段以耶稣会士为主要媒介的中西文化交往也不得不深深烙刻下礼仪之争的痕迹。事实上,随着礼仪之争被禁,这段中西文化交往也便趋于停滞,到1775年解散耶稣会的命令传到北京时,此次中西的直面接触已然了结。1793年10月,在华最后一位耶稣会士钱德明去世,象征性地落下了这场耶稣会士为主导的中欧交往的帷幕。差不多同时,英使马戛尔尼访华,仅从时间上看,似又接续起中西交往的脉络,然而这实在已是一个性质有重大差别的新交往故事的序曲。

新近海外中国社会史论文选译

《新近海外中国社会史论文选译》是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“二十世纪中国社会史研究的回顾与展望”的子课题——“新近海外中国社会史研究论文选译”的研究成果。自20世纪80年代中后期史学界倡导复兴社会史研究的思潮出现以来,中国的社会史研究日趋兴盛,至今,虽然学界对社会史的研究对象、理论与方法等方面还不无论辩乃至质疑,但现实中,已有越来越多的研究者从社会史的视角或以历史上人们的社会生活为研究对象展开研究恐怕亦是不争的事情,或许,谓之为史界“显学”亦不为过。

中国中古史论集

中国中古史论集,ISBN:9787805049700,作者:张国刚主编

隋唐五代史研究概要

暂无简介

德国的汉学研究

暂无简介

明清传教士与欧洲汉学

《明清传教士与欧洲汉学》以中西文化关系的角度来讨论西方汉学。将东方的汉学与西方的基督教联系起来研究,相当具有创新意识。本书兼具前瞻性和系统性,适合于从事文化研究的人员阅读,是一本优秀的社会历史文化著作。

身边的鱼/江城科普读库

《身边的鱼/江城科普读库》为江城科普读库丛书之一,作者从什么是鱼、我们身边早的鱼类入手,给读者介绍了我们身边淡水鱼的概况。因为作者从事艺术方面的得天独厚的优势和对大自然的热爱,书中所有鱼类的精美插画都是作者亲自去野外捕获,仔细观察后画得。

自然观察系列丛书(套装共5册)

此系列丛书不是野外观察的工具书,也不是随思绪畅游的散文、游记,而是集文学性和科学性于一体的自然科普图书。 作者们将几十年的自然观察体验,向孩子们介绍了天上的鸟儿、野外的珍稀动植物和身边的植物、蝴蝶和野鱼。用孩子们喜欢的故事形式,配以大量精美的生态照片或者手绘图片,给孩子们介绍大自然中的生灵,以及与它们相关的中华文化。字里行间充满对美好大自然的展望和对中华文化的阐释。科普知识严谨准确,行文风格清新活泼。在优美的语言和有趣的故事中传达关于动植物的知识和自然生态理念。

当代中国史学家文库·文明的对话:中西关系史论

《当代中国史学家文库·文明的对话:中西关系史论》包括了“新发现锡乐巴档案中的华德铁路公司合同”;“晚清的宝星制及锡乐巴档案中的宝星执照”;“从外交译员到汉学教授——德国汉学家福兰阁传”等内容。

诊断学实习指导

《诊断学实习指导》由临床诊断学部分和实验诊断学部分组成。临床诊断学包括问诊及交流技能学,全身各部位体格检查及常见病理征,病历书写,临床诊断思维及心电图检查。实验诊断学包括三大常规检查,外周血及骨髓细胞形态学检查,出血及血栓性疾病检查,血气分析,脑脊液及浆膜腔积液检查,血生化检查等。 《诊断学实习指导》编者来自内科各专业及检验科的老师,具有丰富的临床和教学经验。教材注重基本技能和临床思维的培养,每一章后面均附有思考题及常用诊断学英文题,力求引导学生更好地掌握诊断学基本知识及基本技能。

大唐气象:制度.家庭与社会新论/学术中国文丛

本书以“大唐气象”的呈现为旨趣,分别从制度、家庭和社会等领域对唐代历史和思想文化作了学理分析和文化价值论层面的阐释,提出了若干颇具新意的深刻见解,展现了中华文化的合理内核。内容涉及唐代政治、经济、社会、家庭、信仰的方方面面。同时,作者还对唐代研究的前辈学者陈寅恪、雷海宗、杨志玖、胡如雷、唐长孺,以及清华国学研究院、中央研究院历史语言研究所的学术理路做了探究。

诊断学

本书编写紧紧围绕“诊断学”课程基本要求,全书分绪论、病史采集、体格检查、实验诊断、器械检查、病历书写、诊断疾病的步骤和临床思维方法、临床常用诊断技术共7篇,共33章。重点突出“三基” (基础理论、基本知识和基本技能),与临床实践紧密联系,及时反映学科新进展。 纸质内容与数字化资源一体化设计,数字课程涵盖了微视频、动画、e图、典型病案、基础链接、研究进展、推荐阅读、人文视角、教学PPT和自测题等资源,有利于学生自主学习,提升教学效果。 本书适用于高等学校临床、基础、预防、护理、检验、口腔、药学等专业的学生,也是医学生参加执业医师考试以及住院医师规范化培训的必备书,还可作为临床医务工作者的参考书。

河西走廊水利史文献类编·疏勒河卷(全2册)

《河西走廊水利史文献类编·疏勒河卷》是“河西走廊水利史文献类编”丛书第三卷。本卷收录敦煌文书、方志、私家著述、考察报告与游记、碑刻、民国工程文献、民国报刊、民国档案、双塔水库档案、二十世纪五六十年代其他档案、民间收藏水利文献以及口述文献等十二类历史文献,涉及历史时期疏勒河流域水系变迁、水利建设、水利管理、水利纠纷与水利文化等方面的各类一手资料。

家庭史研究的新视野

现在编辑的这部《家庭史研究的新视野》论文集,作为“中国家庭史研究”这个项目的成果之一,旨在展现近年来国际和国内学术界关于中国家庭史研究的新动向、新成果以及新的问题意识和新的研究方祛。其中大部分是这次与会中外学者的论文,还有―部分则是专门为文集写作的论文。要在一部研究论集中完全覆盖各个历史时期和各个方面的中国家庭史问题是不可能的,但是,这将是第一本中外学者深入探讨中国家庭史的专题论文集。为了便于查阅利用,我们按照时代的顺序编排,内容则涉及到家庭人口与模式、家庭生活与生计、分家与继嗣、两性关系与家庭角色以及中外家庭史的比较研究等各个方面。这些论文都具有很强的创新性,或显示新视角,或提出新问题,或利用新资料,或表达新见解。 总之,我们期望通过这本论文集的编辑出版,不仅展示出当前中国家庭史研究的新成果,而且为推动今后的家庭史乃至社会史研究的进一步发展起到积极的作用。李中清教授的“序言”集中地介绍了国际学术界在中国家庭史研究中冲破传统“神话”和提出新见解的方方面面,多少弥补了本论集在充分反映学术界关于中国家庭史研究新成就上诸多照应不周的缺陷。

中国社会历史评论

《中国社会历史评论(第1卷)》主要内容:在中国,历史学是时代的喉舌,是社会的舆论,是人生的裁判。我们的前贤往哲,为时代精神所激励,以“究无人之际,通古今之变,成一家之言”为史家之职志。似乎悠悠万事,唯“史”为大。即使在学科分途发展的近代,史学的大厦被拆分出许多分支学科,但历史学作为现代人文社会科学的基础,仍然具有不可动摇的地位。 历史学是一个需要灵气的学科,历史学又是一个很需要傻气——比如坐冷凳——的学科。但是世间同时具有灵气和傻气的人毕竟不多。我们刊发的文章,固然追求着在某些方面表现出一分灵气;但是又不怕在另外一些方面勇敢地献上一分傻气。

家庭与社会

《家庭与社会》收录的十篇译文出自英语世界不同地区的作者之手,分为三个部分。前两个部分的六篇文章是西方学者对于近代早期欧洲社会和家庭的研究,共同表现出对20世纪中叶以来历史学被过度社会科学化局面的反拨,回归历史叙述的视角。同时非常注重从社会变迁的大背景下定位一个局部或具体事件的意义,而社会变迁本身也一致被理解为一个政治、经济、宗教、知识、群体活动、个体意识等各种因素相互纠结的网状结构。简而言之,这些作品都体现出1990年代以来历史学界“新文化史”视野对社会史研究的新影响。第三部分收录的四篇文章为西方学者或海外华人学者对中国古代社会的研究,它们也有一个共同特点,即:采用西方社会史研究中已被认可的思路或观点的同时,试图对其在中国历史语境下的有效性进行修正或补充。因此,这些文章在传达海外汉学研究基本面貌和为中国学者提供视野性和理论性启发的同时,也很好地诠释了新文化史的基本精神——没有可供教条主义式套用的普适性理论和结论。