相关作者的搜索结果

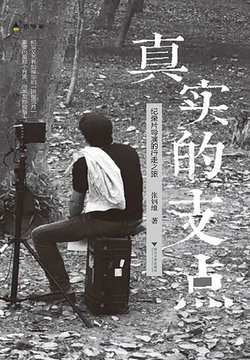

真实的支点

作者作为一名知名的纪录片制作者、导演,同时也是一名有着丰富阅历和相当思想深度的评论家,在本书中,将自己长期拍摄纪录片的经历与感悟诉诸文字,他希望自己的纪录片以及自己对人类社会的思考,能够像一个支点一样,撬动人们对社会的关注,并推动社会改革的步伐。全书充满正能量,积极向上。

谁在那边唱自己的歌

本書為研究1970年代台灣現代民歌興起、轉折的過程。依時序「台灣現代民歌」的發展出現三條主線:即楊弦、余光中帶動的「中國現代民歌」;李雙澤、楊祖珺為代表的「淡江一夏潮」路線;以及新興工業文化興起後的「校園民歌」。作者在書中指出上述三種路線的相對位置與文化功能,並指出其在台灣通俗音樂發展過程中70年代到80年代台灣文化變遷中所蘊含的意義。 序,或是一段回憶 陳俶文 自序 論文 致謝辭 導言 .兩種脈絡 .文化研究:異質的與歷史的 .生產機制為主的取向 .本文架構 第一章 序奏:對於 70 年代初期台灣文化的一些切片 .現代的與民族的: 70 年代權力集團與知識分子文化形構的基調 .鄉土:傳統/現代、高層/通俗 .台灣的西洋熱門音樂與現代民歌 .小結 第二章 「中國現代民歌」的摶成與轉折 .現代詩與現代民歌 .變種與現代民歌 .朝向建制化之路:通俗音樂文化工業的投入 .嚴肅音樂論述與現代民歌的正當性 .小結 第三章 淡江——《夏潮》路線的民歌運動 .淡江——《夏潮》路線的形成 .李雙澤的現代民歌 .民歌與社會(一):「非學院VS學院」的論述形構 .民歌與社會(二):楊祖珺的民歌推廣 .小結 第四章 新興唱片工業與「校園歌曲」 . 70 年代後期鄉土文化形構的轉折與新興文化工業的浮現 .「校園歌曲」的建制形構 .「校園歌曲」的形式與意識形態取向 .「中國現代民歌」的轉化與沒落 .小結 第五章 尾聲: 70 年代現代民歌的位置 .斷裂,以及不同路線現代民歌的文化位置與功能 .台灣通俗音樂歷程中的現代民歌 .對台灣當代社會文化形構的再認識 後記——一個樂迷的告白 附錄 參考文章與書目 音樂資料 附表目錄 .附表 1《音樂》雜誌讀者意見調查(部分)——1971/02/09 .附表 2:兩場演唱會一場座談會的演出歌手/出席人員 .附表 3:《我們的歌》第一、二輯曲目、作者、編曲者及演唱者 .附表 4:1977/12/19日「中國現代民歌之夜」歌手、曲目與作者 .附表 5:李雙澤參與創作作品一覽表 .附表 6:民眾關於娛樂、消費、教育及文化服務等項的消費比例 .附表 7:每人每年平均觀看影劇次數 .附表 8:第一屆金韻獎青年歌謠決審大會演唱組選曲類別 .附表 9:現代民歌歌詞內容分類統計之一(江夢姝,吳淑馨版) .附表10:現代民歌歌詞內容分類統計之二(楊祖珺版) .附表10:79/08/01「唱自己的歌」演唱會歌手曲目與作者 .附表12:78、79、81年《滾石》版年終民歌排行(前十名) .附表13華民國歌、詞作家學會民歌委員會(「民風樂府」)名單 .附表14民風樂府」大型演唱會活動狀況(1980-84) .附表15:三種路線的現代民歌 .附表16:現代民歌的不同文化位置與功能

为十年后的华人许愿

本書為cnex2008年影展開幕影「夢想接力」之幕後書,書中訪問了兩岸各領域重要的觀察家,以「華人未來的夢想與希望」為題,針對兩岸華人社會的現況所做的建言完整收錄。片中採訪的名家計有: 南方朔:評論家、文化觀察者; 夏鑄九:台大城鄉所教授; 羅智成:詩人、作家; 吳經國:奧委會委員; 汪暉:中國著名學者,被譽爲新左派領袖; 許知遠:中國新銳暢銷作家; 溫鐵軍:中國人民大學農業與農村發展學院院長; 梁文道:香港「文化教父」; 楊平:孫冶方經濟科學基金會幹事長. 內容介紹世道低迷,但社會上各式各樣的「築夢計畫」卻反而更如繁花盛開,數目之多、頻率之高、種類之廣,就彷彿7-11架上商品的更換流轉,令人目不暇給。今天的華人社會,是否也面臨「夢想」泡沫化的危機而不自知?今年CNEX在「夢想與希望」的主題底下,一共監製產生了十部紀錄片,橫跨兩岸三地,觸及城市與鄉村、沿海與內陸、年輕人與中老年人、過去與現在、文化與經濟、傳統與現代、心靈與物質等等方方面面的夢想與希望。本書則是CNEX為今年影展所做的主題採訪。這九位來自兩岸的重要趨勢及評論家,將會提出下個階段華人可以做哪些事?華人們在世界變動遷移的過程中,又有哪些可能的發展線索可以思考?

穿梭米兰昆

墨滴, 在墮下的瞬間 , 總是因不明的磁場作用而偏滑; 始終點不到「正確」的位置。 於是,就有了「米蘭昆」。 「米蘭昆」是作者有一天不小心將「米蘭昆德拉」 中間的點點錯後,意外發現的自我。它是一種,想要盡量對焦,但卻又不容易對準的心情與態度。說是態度,因為總是希望有一天能夠對準。雖然現階段還在對準的過程中——還在完全失焦與完全對焦之間。 為了對焦,從事紀錄影片工作的米蘭昆有了穿梭的起端。為了穿梭,米蘭昆發展出多樣本領,包括:頭頂攝影機,一目千里飛越疆界、長期泅泳於影像與文字海、在網路中移形幻化,借助自身思想內力產生大量質變與量變,且不時上音樂之岸棲息。 以特有的神獸本質和人類感官,10年間,米蘭昆在既定的地球時間與版圖中,穿過島嶼山河,也刺破無形、固著的觀念隔膜,捕捉遭日常之眼忽略的畫面與聲音,投擲異議,疾速往未來穿去……。 本書蒐羅他穿梭中所留下的線索,繪製人與時空互動的多層次地圖。在墨滴墮下的瞬間,我們讀到了米蘭昆,或許會發現他的軌跡不只是普世中一位作者的旅行與字跡,也是生活、土地、社會、藝術,甚至你和我。(摘自博客來網路書店)