李伯重

李伯重,新中国成立后首批文科博士学位获得者之一、国际著名经济史学家,长期事中国经济史方面的研究。 1949年,李伯重出生于云南省昆明市,1985年毕业于厦门大学,获历史学博士学位,导师是厦大社会经济史和明清史专家傅衣凌。后历任浙江省社会科学院历史研究所副研究员,中国社会科学院研究员,清华大学教授,香港科技大学讲座教授。 现任北京大学人文讲席教授、北京大学历史学系教授,首都师范大学历史学院特聘教授。

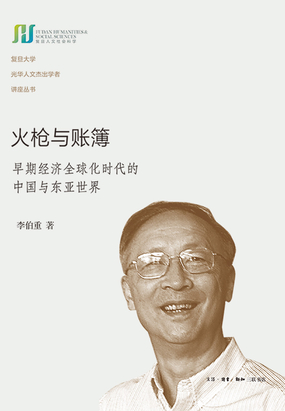

火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界

5人今日阅读 推荐值 70.0%

本书讲述的是15世纪末至17世纪是经济全球化大潮出现和迅速发展的阶段,即早期经济全球化时代。作者李伯重教授将这个时代的特征概括为“火枪与账簿”。火枪代表了军事革命导致的新型暴力,账簿则意味着对商业利益的积极追求。早期经济全球化的出现和发展,导致东亚世界原有的秩序被打破,出现了前所未有的大变局。在这个历史的十字路口,中国未能抓住机遇,从而不得不再等上两个世纪,才又在新的国际环境中重新开始近代化的进程

5

多视角看江南经济史(1250—1850)

2人今日阅读

李伯重先生一直着力于江南经济史的研究,他思路开阔活跃,擅长以国际学术的视野来研究古代和近代江南的经济发展历程,挖掘其独特性。本书通过大量中外史料,从环境变化、人口控制、妇女角色的变化、农业和手工业的劳动生产率、技术手段的革新、城市的发展等几个方面来考察明清江南经济史,从而引出自己对明清之际江南经济是发展还是停滞这一历史命题的再思考。本书作者敢于对国内外史学界流行的观点和定论提出质疑和挑战,全书贯穿着强烈的问题意识,体现出作者独立思考的功力和对历史规律的深刻把握。

2

史潮与学风(天下文丛)

学者治学离不开他生活的时代。时代对学者治学的影响主要表现了两个方面:一是学术潮流,一是学术风气。本书以“史潮与学风”为题,不仅是因为它们是治学大环境的主要要素,而且更因为它们在当今的中国具有特别重要的意义。作者从过去十多年发表的相关文章、讲话和采访中,选出18篇,结为这本集子,分为“史潮”与“学风”两编,每编各有三组文章,分别讨论一个专题;“学风编”有一篇关于大学应该培养什么样的人才的附录。这些文章结集出版时,仅作了个别的改动。希望读者采取“各取所需”的态度,从中获取对自己有用的东西。倘若能够对读者在治学(特别是治史)方面有所帮助,那么本书的目的也就达到了。

江南的早期工业化(1550-1850)(修订版)

在过去的“中国资本主义萌芽”研究中,一个基本的默认前提是明清中国经济的发展必定会像西欧(特别是英国)一样,自行发展为资本主义的经济近代化(即近代工业化)。这种把西欧经验普遍化的西方中心主义史观,近年来在国际史坛上受到越来越强烈的质疑和批判。因此如何实事求是地看待中国的过去,探索真正的“中国特色”,也成为当前中国史研究的首要任务。 《江南的早期工业化(1550-1850)(修订版)》对明清江南早期工业化问题进行了全面的研究,并且在此基础上,总结江南早期工业化的特点,分析导致这种工业化的主要因素,探讨其可能的发展前景,并且对以往明清经济史研究中流行的西方中心主义史观,从理论上进行检讨和批判。因此对于真正地认识“中国特色”来说,《江南的早期工业化(1550-1850)(修订版)》的研究具有积极的意义。

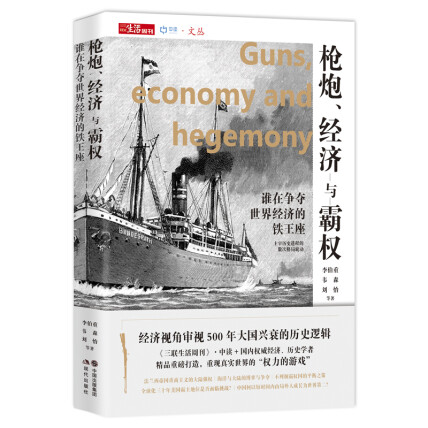

枪炮、经济与霸权 :谁在争夺世界经济的铁王座

历史上英帝国的霸权优势有哪些合法性基础? 拿破仑和希特勒为何都要东侵俄国(苏联)? 重商主义对于后进国法国意味着什么? “广场协定”,是否为美国刻意打压日本的阴谋? 全球化三十年,美国的霸主地位是否面临挑战? 横跨5个世纪,世界各国对于“铁王座”的争夺从未停止。表面上看,世界的发展是崛起的帝国以及它们之间的军事冲突,但本质上是开发经济资源以及积累财富的能力较量。 本书是《三联生活周刊》·中读联合国内权威经济、历史学者重磅打造的一部解读世界大国兴衰史的作品。从经济的角度切入,来解读整个世界近现代史发展与演变的驱动力,重现真实世界的“权力的游戏”。以国家作为线索,在同一阶段选取具有代表性的海洋及大陆国家,来讲述其经济发展的演变过程,总结出错综复杂的世界史、国际关系背后更深层次的根源,揭秘500年推动大国盛衰兴亡的本质原因。

江南之外

以大视野关注小问题,探索史学研究的另一种可能 -------------- 【内容简介】 本书为李伯重先生关于中国史上的重要问题的研究文章与对国外中国史学者的译文结集,内容包括我国明清时期的土地制度、民间的契约形态及效力、均田令中农民授田、中国水转大纺车与英国阿克莱水力纺纱机的比较、中国全国市场的形成、妈祖形象的转变、全球史视野中的永历政权西迁和资本主义萌芽问题的讨论等。问题虽各有论述,但都无一不体现李伯重先生的学术关怀,即试图在世界范围的文明比较视野中从理论的高度来内在地理解中国历史的位置。 ------------- 【编辑推荐】 非彼无我,进入“全球化”的时代之后,中国与西方世界接触的越来越多的同时,让我们不得不重新反思:什么是中国?以过去的“天下”眼光和今日“世界”视角看到的中国有何不同?中国文化和历史又以何种姿态参与到世界之中?……这些不仅是学者在治学中绕不开的问题,也是普罗大众的日常生活的关怀所在。李伯重先生从江南之外的视角关注江南,从全球的视角审视中国问题,这种大视野关注小问题的取法或能给我们以启发。

走进史学

李伯重先生的学术印记与时代见证 -------------------- 【内容简介】 本书由李伯重先生历史研究论文代表作品、回忆文章和治学访谈集成。所选的研究论文是李伯重先生早年初入学界的作品,是当时的社会环境和他勤勉治学的真实写照。作者治学早期关注唐史领域,对唐代奴婢阶层和社会等级划分进行了严谨的考订,还原出唐代社会阶层的一个面相。 作者在追忆文章中回顾了自己半个多世纪前的求学历程,早年艰辛坎坷中父亲的勉励和指导,进入大学和参加工作后各位师长的关怀和帮助,既是作者治学之路的记录,也是时代变迁的缩影。 ----------------- 【编辑推荐】 登高自卑,行远自迩。李伯重先生是中国经济史领域的大家,但他早年求学之路却艰辛异常,一度失学,在困顿之中自学不辍,写出了多篇史学论文。一路走来,李伯重先生得到了其父李埏先生的言传身教和韩国磐、傅衣凌、吴承明等多位先生的关怀指导。本书选择了李伯重先生各时期的代表作及回忆文章共十四篇,借以一窥李伯重先生半个多世纪治学之路的真实写照和时代变迁中的学术传承。

新视野,新历史

中国经济史学家李伯重教授谈中国历史研究的新视野、新动向 - 【编辑推荐】 对历史的传统认知是否就代表了事实? 习以为常的历史概念是否包含了偏见? 史学研究如何对过去形成更好的理解? 逝去的历史留给我们当前怎样的经验? - 讲演以史实与数据为依托,力图打破传统历史臆想。 以书序与书评为阅读向导,把握中外学者研究动向。 -------------------- 【内容简介】 本书汇集了中国经济史学家李伯重先生一系列深入浅出的学术讲演、书序和书评,旨在从多学科视角审视中国历史,尤其是晚明至清代的经济、军事、文化和社会变迁。作者通过跨学科的研究方法,探讨了中国在全球化早期阶段的角色、工业革命为何未在中国发生、清代经济的繁荣与衰退,以及中国历史研究方法的演进等多个重要议题。全书贯穿着对中国历史研究新视野、新发展、新动向的思考与探讨。 本书内容丰富,语言平实,旨在向学术界内与界外的读者,提供未来史学研究中可资参考的问题意识与思考方向,对中国历史多维度的理解进行尝试。作者通过细致的分析和严谨的学术态度,为读者提供了重新审视中国历史和文化的新视角,同时强调了历史研究在方法和理论上的创新必要性。本书适合对中国历史、经济、军事和社会变迁感兴趣的学者和广大读者,是理解中国历史复杂性和全球影响力的宝贵资料。 -------------------- - “历史要重新写,每一代人都要重新写。” - “史学家只有敞开胸怀,努力向其他学科学习,不断改进研究方法,使得我们对过去的认识尽可能地接近真实,史学才能在各种挑战前面立于不败之地。” - ——李伯重 (正在采用) (你提供的)

发展与制约

書全面而生動地闡述構成1368-1850年江南「經濟社會化」的發展方面和其受制約的方面,系統地揭示了與此問題相關的基本史料,對作為中國經濟重心的江南地區的歷史背景、具體狀況及其發展的過程,有完整而深入的詮釋。 本書作者曾對唐代長江下游地區的農業經濟史作過透徹的分析,此書則近一步對明清江南經濟的型態作縝密而銳利的考證研究,總體上系統地闡明中國經濟史的重要史實,將是研究中國經濟史不可或缺的重要著作。

走出书斋的史学

《走出书斋的史学》收录了《以史为鉴与为人之道》、《漫谈创业与守成》、《唐太宗的“以人为镜”》、《谈“满盈”》、《立志》、《善与人同》《元吴和宋》、《厌恶虚文套语的雍正帝》、《不一样的俾斯麦》、《腓特烈大帝与磨坊主》、《日中为市》等文章。

理论、方法、发展趋势

本书收集了著者近年发表的论文十数篇,从“理论”、“方法”和“发展趋势”三方面,对国际学界热烈讨论中的若干重大理论和方法问题进行了专题研究。主要涉及:对“资本主义萌芽”、“早期工业化”、“过密型增长”理论的分析;对以往中国经济史研究方法的检讨和对海外中国经济史研究方法的评述;以及对该领域新趋势、新视角的分析和探讨。

中国的早期近代经济

《中华学术文库·中国的早期近代经济:1820年代华亭-娄县地区GDP研究》是首部采用国民账户系统(SNA)方法对近代以前中国一个地区的经济进行研究的专著。通过对1820年代松江府华亭和娄县地区的GDP的深入研究以及与1810年代荷兰的GDP的比较,得出了“19世纪初期江南经济已经不再是以农业为主的传统经济,而是一个以工商业为主的早期的近代经济”的结论。 《中华学术文库·中国的早期近代经济:1820年代华亭-娄县地区GDP研究(精)》研究也表明:只有从长期历史变化的角度,采用社会科学的方法,把研究纳入全球史的视野之中,才能真正认识近代中国的经济变化及其走向。

良史与良师

《良史与良师:学生眼中的八位著名学者》收入了李埏、李伯重父子两代史家所撰九篇回忆自己老师的文章,这些老师都是20世纪中国学坛上的重要人物,从这些文章中,不仅可以看到学生对老师的尊敬和爱戴,老师对学生的教诲和关爱,而且也可以看到中国学者在风云变幻的20世纪中的复杂经历,以及他们对生活的热爱、对学问的追求和对信念的坚守。

唐代江南农业的发展

《唐代江南农业的发展》以扎实的史料分析为基础,把唐代江南农业放在一个较大的时空范围中进行多重的比较考察,提出了唐代江南农业变革的观点,并修正了学界关于宋代农业革命的传统看法。在唐代以前,黄河中下游平原一直是我国最重要、最先进的经济区;而到了宋代,江南地区起而代之,成为全国经济重心之所在,直至今天。这一伟大的历史变化,就始于唐代中后期。

清华经济史论丛:理论、方法、发展、趋势·中国经济史研究新探(修订版)

《清华经济史论丛:理论、方法、发展、趋势·中国经济史研究新探(修订版)》从理论、方法、发展、趋势四个方面,对国际学界热烈讨论中的若干重大理论和方法问题进行了专题研究。主要涉及:对“资本主义萌芽”、“早期工业化”、“过密型增长”理论的分析;对以往中国经济史研究方法的检讨和对海外中国经济史研究方法的评述;以及对该领域新趋势、新视角的分析和探讨。

中国历史新编:古代史(下册)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材

《中国历史新编:古代史(下册)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材》叙述了中国古代自隋朝至鸦片战争的政治、经济、社会、文化、科技、艺术、宗教、学术思想、民族关系等史实,既清晰地叙述了纷繁复杂的史实脉络,又介绍了很多新的研究成果。不仅将历史过程叙述出来,更注意分析历史现象背后的深层次原因,分析深刻独到,内容推陈出新,文字简练清楚。 《中国历史新编:古代史(下册)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材》可供高校历史专业师生和专业工作者、社会读者学习参考。

海上丝绸之路:全球史视野下的考察

“海上丝绸之路”研究包括两个主要部分,一是海上丝绸之路(即中国和中国以外各地区的海上联系)的研究,一是沿线国家和地区(即中国以外,但与海上丝绸之路有关的各国和各地区)的社会、经济、文化情况的研究。本书是关于海上丝绸之路的论文集,时间和地域跨度较广,论题有关海外贸易、地缘政治等。展现了一种全球史的视角,为“海上丝绸之路”研究这一新的研究领域提供了示范。

本行内外

本书为著名经济史学家李伯重的学术随笔集,所收者为近年的学术论文及报刊文章,既讨论学术,也探究如何做学术。全书共分六辑,内容包括中国古代经济史、经济史之外的历史、古中国对外文明交流与融合、学术生活中的为人与为学、作者在美国学界的见闻,以及中文史地杂谭等。自田舍犁搭到江南奇迹,从壶里乾坤到宏观经济,本行内外,中西之间,一一道来。

新视野下的中国经济史

本书所选论文在内容上分为两大类,一类是比较宏观的,如在2010年荷兰阿姆斯特丹举行的国际历史学大会开幕式上的主题讲演《Water and the History of China》 (后来发表于《中国社会科学》英文版)和在2019年日本大阪举行的第四届亚洲世界史学会大会开幕式上的主题报告《The Termination of the Silk Road: A Study of the History of the Silk Road from a New Perspective》 (后来发表于《Asian Review of World Histories》)。另一类是是经济史专题研究成果,特别集中于明清江南经济史和中西比较经济史。这些发表于不同刊物、不同场合的论文在海外一经发表,立刻在学术界引发积极的反响。此次汇成文集出版后,将促进中国经济史的国际交流,以及提高我国年轻一代经济史学者的国际视野。 适合经济学、历史学学者和大学研究生阅读。

江南的城市工业与地方文化

本书是“中国东南区域史第二次国际学术研讨会”(浙江大学经济学院与清华大学人文学院联合举办,2001)的论文选编。研讨会代表包括吴承明、Mark Elvin、Peter K Bol、岸本美绪、Richard von Glahn、Joseph McDermott、苏基朗(Billy Kee long Soo)等国际著名学者。 本书以江南为中心,主要论述宋元明清城市工业的发展,地方文化的演进。这是目前国际中国经济史学界的前沿研究领域,本书所收录的论文反映了这一领域的最新研究成果。 中国古代史、经济史研究者。