杨渡

杨渡(1958年-)本名杨照浓,出生于中国台湾台中县乌日乡,曾任中时晚报总主笔、辅仁大学兼任讲师,现任中国国民党文传会主委,媒体出身,被视为泛蓝阵营的媒体评论人。曾获得时报文学奖,并出版多本着作。 2016年3月24日,入围中国出版集团公布2016年第二期“中版好书榜”。

在台湾发现历史:岛屿的另一种凝视

9人今日阅读 推荐值 80.4%

本书描述了从消失的凯达格兰人,到带着小提琴的革命家简吉、在大时代的飓风中飘荡的简娥和汤德章,再到巨变下的一九四五年、“二二八”中沉默的母亲林江迈、迷雾中的将军李友邦……这一段段温暖悲哀的岁月,鲜活而又荒谬。

9

一百年漂泊:台湾的故事

8人今日阅读 推荐值 84.5%

这部自传体小说不仅有起伏跌宕吸引人的情节,更展示了时代变迁中富于启示、引人深思的万千气象。作者企图用故事来显现台湾在经济发展过程中,寻常农村生民的社会生活史和“台湾经济奇迹”背后的故事,透视百年来台湾农村的生活图景和向工业社会、商业社会转型的困顿与艰辛。而那些在快速发展过程中似曾相识的一幕幕场景,更是值得大陆读者们深思和借鉴。

8

缺席的岛屿故事:从头开始说台湾

6人今日阅读 推荐值 86.3%

从台湾岛的史前起源及十七世纪的历史开始讲起,用八十个故事,原原本本地理出一条贯穿台湾古今的链条。故事基本分三部:一、台湾的历史,包括先民的历史、荷兰及西班牙人的侵占、郑成功收复台湾和清朝结束郑氏家族的统治、中法之战及甲午战争后日本开始殖民台湾;二、日据时代殖民者对台湾的管理、压制、掠夺和台湾民众的反抗;三、抗战胜利台湾光复后,国民党政权的接收状况以及一九四九年后蒋氏家族对台湾统治的始末。全书配有珍贵历史照片,多方位地呈现台湾的历史、物产、社会生活、经济发展,不同时期的时代面貌以及生活习俗、文化艺术活动等。

6

台北道地 地道北京

由中国艺术研究院与中华文化总会合作推出的《台北道地地道北京》,收录了了解台湾必备的100个关键词,是加强两岸相互了解的生活小词典。这些充满台湾民俗风情的语词,以生动活泼的语言展现出两岸的历史经验、教育内容、文化传承、民间信仰、人文习俗的同源与差异,将成为很多人了解台湾风土人情和文化习俗的一个有趣窗口。

听杨渡讲台湾故事(套装全两册)

《一百年漂泊:台湾的故事》: 一个一百年前从大陆避祸逃到台湾定居的农民家族,从晚清到日据时代,再到光复后国民党主政的七十年,五代人一路走来的真实故事,将给熟知海峡两岸国共斗争史,却不了解对岸社会演变和民间生活史的大陆读者,带来鲜活的全景式画面: “弘农堂”三合院里祖先从大陆挑过海峡的“唐山石”,象征了家族的血缘根基;日语流利的三叔公“二战”后期被调往上海法院做通译,包裹着台湾被出卖和扭曲的历史;通灵的外公呈现着台湾民间信仰的奇观;奶奶和“稻田里的妈妈”是一个家族能够生存延续的保卫者;能创业、能闯祸的强韧父亲是台湾进入工业时代的弄潮儿;而第一人称的叙述者体验了时代的创痛,同时也领受了历史赐予的经验智慧,他描绘出台湾社会五光十色的世相,和几代人在时代变迁中磕磕绊绊、摸爬滚打、艰难奋斗的故事,不啻一部台湾从农耕社会、工业社会到商业社会的演进史。 这部自传体小说不仅有起伏跌宕吸引人的情节,更展示了时代变迁中富于启示、引人深思的万千气象。作者企图用故事来显现台湾在经济发展过程中,寻常农村生民的社会生活史和“台湾经济奇迹”背后的故事,透视百年来台湾农村的生活图景和向工业社会、商业社会转型的困顿与艰辛。而那些在快速发展过程中似曾相识的一幕幕场景,更是值得大陆读者们深思和借鉴。 《在台湾发现历史 》: 从消失的凯达格兰人,到带着小提琴的革命家简吉、在大时代的飓风中飘荡的简娥和汤德章,再到巨变下的一九四五年、“二二八”中沉默的母亲林江迈、迷雾中的将军李友邦……这一段段温暖悲哀的岁月,鲜活而又荒谬。《一百年漂泊》之后,杨渡再度以文学的笔触,以穿透史料的思考,以因关注深切而生的勇气,为读者继续讲述台湾故事。书中十篇文章,脉络一贯,表里如一,或可去胸中“寒气”,使人有“温度感”。

成语解字

汉字有两大特性,是其他文字所无。第一,它是现今仍被使用的“活的”象形文字。其他象形文字如埃及、玛雅都只存文献研究功能,不再被使用。如此长时期的文字发展史,让汉字源流不仅有文字学的意义,更有深刻的文化意涵,值得做更深的探究。第二,汉字是具有艺术性的文字,这点独一无二。汉字书写本身就是一种艺术,艺术家可以用自成风格的文字书写所思所想,呈现人格风骨。这种绵延千年的书法艺术,确是汉字最独特、最微妙之处。其他文字皆无。 《成语解字》选取一百多个汉字,述其产生、演化、意义、用法以及延伸的成语故事,分为数字篇、五行篇、时间篇、天文气象篇、地理篇、植物篇、动物篇、方位篇、体貌篇、五感篇、人生篇、情感篇,呈现出汉字的悠久历史与文化特性。一个单独的字因成语有了丰富的表情,成语则因历史典故有了深厚的文化底蕴,通俗易懂,妙趣横生。

1624,颜思齐与大航海时代

本书为台湾知名作家杨渡关于开台王颜思齐的文学作品。颜思齐,福建漳州海澄县人,其生性豪爽,仗义疏财,身材魁梧,并精通武艺。在台湾开发史上,他早率众纵横台湾海峡,组织泉漳移民对台湾进行大规模的拓垦,被尊为“开台王”。作者从台湾海滨妈祖庙开始,试图在台湾的农村,厦门的颜氏宗祠,福建龙海的古月港海边等,追寻颜思齐的传奇故事和17世纪他开拓台湾的那段历史。令读者能够感受到一个无畏地迎向大航海时代,率领泉漳移民积极拓垦台湾,至今为台湾地区民众崇奉的“开台王”形象。

水田里的妈妈

三代興衰 一世起落 鳴和台灣近代史的綿長徒歌 「我們總是以為,大時代的轉變會是轟轟烈烈、改天換地、有如一個洪流向前澎湃洶湧而去。而真實的是,它往往是寂靜的,悄悄的轉變著。某一種聲音消失了,某一種味道改變了,某一個角落的樹林子沒有了,某一條河流的魚不見了,某一種生活常常有的人聲,例如賣肉粽的召喚、收酒瓶人的鈴鐺、腳踏車的老叮噹等等,慢慢從我們的身邊走遠。」 《水田裡的媽媽》曳引家族史的線軸,祖先落腳台中烏日,伴隨大歷史的浪潮,走過日治時期、國民政府遷台,社會轉型期……父親不甘固步於農村,決定開創鍋爐製造的事業;母親被迫逃亡,卻始終堅毅強韌,維繫一家燈火。家事衍續的同時,臺灣社會也不停告別過去,迎向未知。走過農業轉型的落寞晚景,走過工商業繁衍的喧嚷,「家」如一扇眺望歷史洪流的舷窗,見證台灣社會的諸多異變。 班雅明在〈說故事的人〉中提到,「說故事」是一種透過敘事相互交換經驗的能力……「說故事的人」有兩種古老的典型:一是定居的農民,一是周遊各地的水手或商人,這兩者之間又相互滲透,中世紀四處旅行後定居開業的手工藝人,即是聯繫兩者的典型。如此,擁有這雙重的源頭的「敘述者」形成了。 在一個集體記憶衰落的時代,作者以一個家族,提喻台灣社會近代史,湮往宿昔娓娓迎來。本書透過「敘述者的鄉愁」,讓敘事款款召喚往事,溫柔地展現文字記述故事的手工技藝。 本書特色 * 楊渡顧盼舉家一百年漂泊,最新長篇力作,以細膩的家族軼事,提喻台灣近代史的紀實文學。

下一个世纪的星辰

首刷限量日本竹尾紙書衣

带着小提琴的革命家

此刻,我想撲向風暴的未來, 是鷗鳥就該迎風逆雨, 是江河就要湧向大海, 是怒浪必將擊向岩岸, 是岩岸就得承受分離的負載, 在這巨變流離的年代。 在這巨變流離代, 我們隔著煙波相望, 此岸彼岸各自奮力振翅, 我看見你飛向人字的雁陣, 若你回首,想必也能望見, 我踏入默禱的人叢。 ------摘錄楊渡〈風暴的未來〉 路,越走越長;歷史,越追尋越深邃 台灣史總混雜著悲情、淚水、傷痕、血跡的面貌,彷彿台灣人是被欺負的童養媳。然而,透過日據時期的農民運動與社會運動者的影像故事,看見台灣人曾經的憤怒與希望,反抗與行動。在他們的容顏裡,沒有悲情、沒有哀傷、沒有無力的嘆息;有的是堅定的信念、反抗的行動、農村的抗爭、無悔的入獄,以及良知的恆久堅持。在他們身上,展演出一段台灣曾有過青春的反抗,反抗的青春,卻被歷史沉埋許久…… 本書特色 日治時代的青年們張揚著良心的正義旗幟, 透過堅定的反抗行動,帶領農民們走向公平之路, 譜寫威權時代最青春的反抗之頁 ◆收錄一九○○至六○年代台灣歷史老照片 ◆以攝影圖像重現沉埋於歷史之河的農民與社會運動者的身影 ◆以影像故事挖掘台灣人曾經的憤怒與希望、反抗與行動

还原二二八(附DVD)

書帶你看見最真實的大歷史,目擊記者突擊隊長的證言。並附一部記錄著二二八當時,最真實的歷史容顏。只要九十分鐘,讓你看見最真實的二二八,愛與勇氣的二二八

吾乡稻香

本書圖片,係由美籍基督教長老教會傳教士薛培德(Barry Schuttler)所拍攝。他於1960年來台,參與美援物資的農村救濟活動,由於他個人對攝影的熱愛,利用閒暇時拍攝了大量的台灣景觀,照片也提供給美國教會刊物刊載。1960至61年的短短一年內,他足跡遍及屏東、高雄、宜蘭、台北、中部橫貫公路、金門等地,留下三千餘張底片。 薛培德(Barry Schuttler)並非專業攝影家,而只是以一個報導攝影者的角度,來記錄台灣當時的生活面貌。但這一批照片卻顯示了一個熱愛台灣的人,用他樸素的鏡頭,捕捉台灣的生命容顏。包括了農村的生活、稻田的耕作、收割的田野、婦女與兒童的面容等等,都留下真實的記錄。 相較於台灣攝影家,這些當時的生活記錄可能太過平凡無奇,而不覺得有按下快門的必要。但現在回顧,我們才知道這些景象早已消失,成為永遠無法追回的記錄。薛培德的照片之所以珍貴,恰恰是他留下台灣最平凡的生命容顏。 本書照片是由文史工作者徐宗懋整理提供,並徵求詩人吳晟、詹澈、陳填、楊渡的同意,引用他們的詩文,讓這些照片,有了更感性而動人的表現。 本書特色 這一百年來,台灣從殖民地而光復,從農業社會轉為工商業社會、再轉為全球化的資訊產業時代。這一百年,我們贏得現代化的速度與建設,卻失落了傳統的人文與溫情。我們得到工業,也得到污染;我們失去農村,也失落了古老的記憶。 現在,透過傳教士薛培德(Barry Schuttler)的照片,重溫1960年代的台灣。風微微,雨微微,農村貧困而艱辛,但有一種人情的溫暖,生命的樂觀。由文史工作者徐宗懋彙整,薛培德(Barry Schuttler)當年鏡頭下捕捉的台灣老農村影像,搭配吳晟、楊渡、詹澈、陳填四位詩人,人親土親溫暖的詩句,重現六零年代台灣老農村景緻情懷。 「那時水田脈脈,牛車漫漫,小河汪汪,三輪車仍在路上。 風微微,雨微微,農村貧困而艱辛,但有一種人情的溫暖,生命的樂觀。 我們重溫這些影像,絕對不是憶苦思甜,更不是要歌頌過去的農村多美好,而是有一種省思: 為什麼那種深深植根在大地上的精神,失落了? 為什麼那種厚厚重重、質質樸樸、實實在在的元氣,逐漸失落了? 為什麼我們把河流與海洋,讓位給工業和養殖,卻造成地層下陷和污染? 那乾淨的農村,那純真的微笑,要怎麼找回來……」

旧版 闯江湖

《儿童文学阳光书吧:闯江湖》是作者杨渡以第1人称讲述“我”如何“闯江湖”的系列故事:机缘巧合,“暗器第1、轻功第1”的杨渡获得《海花秘籍》,学会“遁地术”,如虎添翼,但他遭遇了一系列的暗杀行动,由此,江湖上的秘密组织“天地联盟”浮出水面……

悦小说:喜糖的魔力

六十八个幻想的故事。幻想,是小男孩运用的秘密武器,通过幻想,他创造出了属于自己的故事。 那么,幻想的那一头,幻想的那一头到底是什么? 幻想的那一头到底是什么?这个问题,爸爸似乎还没有完全琢磨明白,他想,这个问题,就交给愿意仔细阅读与把玩这些故事的小读者、大读者了,每一位细心的读者,一定都能从这些故事里找到各自的答案。

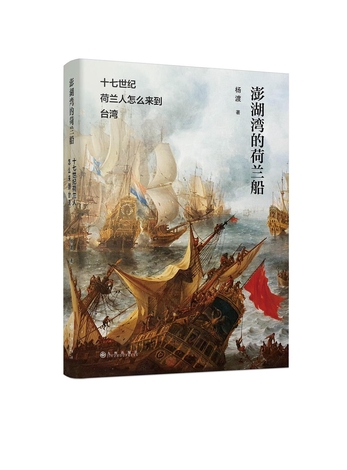

澎湖湾的荷兰船

澎湖是东亚海域的航海指标,无论是该区域的南北向航行(台湾东部航线除外)或者是东西向航行,大部分的航线皆以澎湖为中继站,或是航海的导航地点,犹如非洲的好望角或是毛里求斯。正因如此,元朝之后,海外贸易兴盛,政府开始在澎湖设置据点观察海上变化。几百年后的荷兰人来到了澎湖,想以澎湖为据点,作为贸易站、军事防御地点。 本书以十七世纪的澎湖为背景,论述了十七世纪初荷兰人两度占据澎湖的前因后果与来龙去脉。作者爬梳浩瀚史料,以贴近当代人的写作技巧重现了当时的历史场景,提供了一个摆脱欧洲大航海论述的十七世纪东亚史观,也翻转中心与边陲的偏见,借由史实的考证,让东亚的主体性得以浮现,让人重新看到台湾的价值。

魔幻大楼

《魔幻大楼》是杨渡的中短篇小说集,收录了《不要太伤心也不要太高兴,我还活着》《闹钟里的瓢虫》《过山车》等作品。杨渡的作品多数以少年人的独特视角和极富想象力的笔墨,铺陈开一个个有趣的故事。比如被《小说选刊》转载的《不要太伤心也不要太高兴,我还活着》,即以生动的笔墨,重述了死亡-这人类永远的想象对象。想象力对于写作者而言异常宝贵,拥有丰富想象力的少年却并不罕见,令人讶异的是少年杨渡所拥有的表述能力。