梁永安

男,山东威海人,文学博士,复旦大学中文系比较文学专业副教授,硕士生导师。文革中曾至云南怒江峡谷傣族村寨插队劳动两年。1978年考入复旦大学中文系文学专业学习,1984年11月起在复旦大学任教,主要从事中国现当代文学、比较文学与比较文化研究。

梁永安:爱情这门课,你可别挂科!

680人今日阅读 推荐值 88.4%

梁永安教授长期在复旦大学从事文学研究与教学,对当下的社会生活有深切敏锐的关注与洞察,他通过解读经典文学作品中的爱情主题,探讨现实生活中的爱情问题。本书独具匠心地选取了《苔丝》《呼啸山庄》《面纱》《走出非洲》《革命之路》《生命中不能承受之轻》《日瓦戈医生》《霍乱时期的爱情》《雪国》《包法利夫人》等10部文学经典名著,通过对每部作品深入解析,探测爱情幽深而丰富的不同面向,揭示爱情的深度和广度,直抵现代人的自我成长和人生命题。 梁老师对爱情本质的洞见,以及对当下年轻人爱情生活的深入体察,都为本书注入强烈的鲜活感和力量感,是对当下时代潮流与爱情问题的有力回应。跟随梁老师重读经典,用文学滋养精神,从阅读中汲取能量,穿越古今、跨越东西,共同探索当代人的爱情之路。正如梁老师所说:爱情可以改变人的命运,使我们在纷乱的世界里找到自己,让生命水落石出。

680

梁永安:阅读、游历和爱情

368人今日阅读 推荐值 81.4%

为什么我们活得那么累?为什么我们越来越茫然?为什么我们甚至开始不知道“我是谁”?我们被指责内卷,又被指责躺平;我们被贩卖孤独,又被推销爱情;我们被推向对立,又被斥为无情……于是有人问,这代年轻人怎么了?可是,我们也想问,我们应该怎样“正确”地生活、自由地生活?年轻是属于阅读、游历和爱情的。复旦大学中文系教授、宝藏老师梁永安在《梁永安:阅读、游历和爱情》中如是说——我对年轻人有两个建议:一,要保持对世界的好奇心;二,要走出自我舒适区,在新的东西里寻找人生。现近代以来,爱情最大的要素就是女性的变化,而很多男性没有跟上女性的思想转变。现在很多年轻人的自由时间被剥夺了,整天“996”,两性之间自然没有很宽松的体验。复旦大学教授梁永安老师从爱情、工作、自我、修养、孤独、社交、人格、艺术、女性文化等具体十五个主题切入当下青年群体的时代症候,期望与青年人一起突破对问题的单一认知,找到新的理解方式,体会到生活的无限可能与多元价值。跟随梁永安,在不确定的时代,做确定的自己。

368

每个人都了不起

167人今日阅读 推荐值 77.7%

本书为励志类通俗读物,针对当下年轻人的工作困境,从工作为什么让人疲惫、工作如何塑造了我们、攀爬到顶端才会幸福吗几个维度出发,拆解了相关社会现象,如996、内卷、躺平、KPI、大小周、35岁、社畜、打工人、小镇做题家,将包含其中的矛盾一一指出,到底是要选大城床还是小城房,到底是要选高薪还是热爱,到底是要选安稳还是高收益。年轻人面对抉择,如何坚定内心想法?如何打开对工作的想象力,过真正向往的生活?本书作者梁永安教授,关注青年人生选择问题,从文史哲角度,为年轻人解决2020代的工作新问题。本书并非讨论升职加薪、办公室政治、技能提升等实际问题,而是讨论包括攀爬、漂泊、地域、创业、代际等30个关键问题,带领青年人梳理内心与世界的关系,选择与重建自己的生活,实现真正的人生价值。

167

梁永安的爱情课

110人今日阅读 推荐值 78.6%

转型时代,后疫情社会,孤独、迷茫、焦虑、内卷、丧、躺平,成为很多年轻人的生活状态,单身文化、恋爱文化更多元,随之而来的新的困惑也越多。 对此,复旦文学教授、B站明星学者梁永安一针见血地指出:青年一代的爱情困境,是转型时代精神征候的集中体现。 在《梁永安的爱情课》一书中,梁老师从经典文学与电影出发,结合当下年轻人普遍困扰的种种问题,为我们厘清混沌的思绪,打开思考的维度,找到突破爱情与人生困境的另一种可能,重新获得一种美好的情感。 爱,而不是恨,打开,而不是隔离,信任和善良,而不是猜忌和伤害,包容和尊重,而不是他人即地狱。在一切都不确定的今天,让我们重建爱的能力,而不只是谈情说爱的能力。

110

做一个优秀的普通人

97人今日阅读 推荐值 76.1%

复旦人文学者、人类生活的观察者梁永安2023年献给年轻人的点醒之书。 与当下年轻人同行,走出精神发展的六大困境。 做一个优秀的普通人,热爱世界,热爱万物,热爱众生,寻找到一件内心喜欢又有时代价值的事情,在芸芸众生中有自己的价值和肯定,就很好。 什么是“优秀的普通人”? 复旦大学人文学者梁永安说:“我们今后毕生的任务,就是做一个优秀的普通人。优秀的普通人热爱世界、热爱万物、热爱众生,踏踏实实地找到一件自己内心喜欢,又有时代价值的事情。” 然而在这个世代交替的社会中,我们共同完成了规模宏大的经济建设,用血汗打造了人类历史上的工业化创举。但在精神世界中,我们仍旧停留在价值一元化的文化体系中,追求“人上人”的身份,像攀爬金字塔,立德、立功、立言,努力将自己变成优越者,这就带来了深层的问题:物质生产的增长,在很大程度上还没有充分转变成普遍的幸福生活。人们在攀比中获得的优越感,并不是幸福,而是相对性的快乐。 一代年轻人们要如何从物质生活的“安身”阶段,走上精神文化方向上的“立命”呢?在梁永安看来,如果不走出六种困境,那么他们将始终活在别人的世界里,这六种困境包括: 一、大时代小格局; 二、有激情无信仰; 三、高欲望低价值; 四、有职业无事业; 五、快流动低情感; 六、有年轻无青春。 在这部梁永安全新的作品中,梁永安将与当下年轻人通行,共同走出六种困境,把自己“心之所向,身之所往”的坚定追求,汇聚起来,打造国家万众创新的新境界。

97

日常

75人今日阅读 推荐值 86.1%

B站名师梁永安老师的日常,作为一个文学教授,梁老师不止从事文学研究,更加以教授青年人生命认知、爱情生活、自我修养等方面出圈而成为受欢迎的宝藏老师。 本书是梁老师日常生活的整理,有读书、观影、摄影等,涉及肖恩·白塞尔、林芙美子、川端康成、伍尔芙、拉金等知名作家;《傅雷家书》《堂· 吉诃德》《书店四季》《放浪记》《雪国》等几十部经典文学著作;《麦秋》《八月照相馆》《左耳》《当幸福来敲门》等几十部经典电影。本书在文学和电影的世界里让读者遇见形形色色的人和故事,探讨人生中永恒的青春、爱情、亲情、生活等话题,分享一个文学教授兼百万粉丝up主丰富的日常生活同时解答现代人关于恋爱、亲密关系、婚姻、工作、理想等等困惑,寻找心之所向。

75

身体和灵魂都在路上

70人今日阅读 推荐值 77.3%

从云南到上海,从江南到塞北,从繁华都市到贫瘠山村,梁永安老师的足迹遍布中国的大江南北。 从历史到未来,从现实到畅想,从漫步到思索,一台相机、一身行囊,风尘仆仆的梁老师以“心之所向、身之所往”为人生格言,践行着“读万卷书、行万里路”这件幸福的事情。 这些足迹都如实地记录在《身体和灵魂都在路上》这本书里,以城市为横轴,以时间为纵轴,梁老师书写城市的变迁、生命的体验、人生的思索、历史的回顾、生活的可爱、青年的未来……每一页都灌注着人类生活观察者的思索,诠释着当下年轻人的灵魂。 梁老师从十万张摄影作品中甄选世界的侧影和生活的剪影,既在其中,又在其外,在陌生的远方追寻类似的情绪,送给风雨兼程的人们。“因为不用走远,换一种旅行者的眼光,我们每个人的身边,就会有无穷的发现。” 和梁老师一起行走在路上。去旅行,去发现,去打开。去延展生命的广度,探索思维的深度,诗意地行走在山重水复的路上,将隐藏在视觉深处的万千气象告诉四面八方。当你走过这个世界,你就会活过,爱过。

70

那朵盛开的藏波罗花:钟扬小传

12人今日阅读 推荐值 94.8%

本书为复旦大学中文系梁永安老师亲笔撰写的钟扬传记。作者参阅大量材料,并作亲身考察,从十六个侧面,为我们勾勒了一幅钟扬的人生画卷,清晰、丰富、厚重、鲜活,钟扬的音容笑貌与博大情怀跃然纸上……

12

文学七日谈

6人今日阅读 推荐值 62.3%

复旦大学老师梁永安与青年读者的一次关于小说的无限畅谈。 以有料、有趣的对话方式,将七部人们耳熟能详的经典作品(《堂吉诃德》《十日谈》《傲慢与偏见》《包法利夫人》《了不起的盖茨比》《印度之行》《黑暗的心》)拼贴成一幅生动的文化地图。按图索骥,抽丝剥茧,为当下的读者探明那些曾在小说中发人深省,却早已遭人遗忘的历史坐标点,撬动我们看似熟极而流的固有概念(工作、恋爱、自我、婚姻,等等),让那些在现实生活中困扰我们的选择、那些使我们焦虑的脱发,“压力山大”与“累觉不爱”,通通在小说的世界中入定,在深一度的阅读里,找到精神的树洞。

6

梁永安的电影课

这是梁永安的第一本《电影课》,为我们解读了10部电影:《苔丝》《傲慢与偏见》《小妇人》《细雪》《走出非洲》《卡萨布兰卡》《罗生门》《少年派的奇幻漂流》《千与千寻》《法国中尉的女人》。 电影是大工业时代的产物,也是一种真正的全球化语言。它能穿透我们的眼睛直接抓住心灵。《傲慢与偏见》里最深的爱情,《小妇人》里独立女性的求索,《细雪》里新世代的新生与残缺……直到派与老虎帕克的告别,千寻在800万神灵世界里的沉沦与拯救。10部电影就是10个宇宙,每个人都能在其中找到自己安顿的世界。

缪斯琴弦上的猫头鹰

《缪斯琴弦上的猫头鹰》包括谁创造了人、新世纪是球形的、道德大街的拐角、心乱如麻的柳下惠、在快乐中深沉、面死而生永远坚韧的女人、网络时代的喜与忧、镜中花与水中月、虚静的限度、顿悟中的新世界、矛盾是一种喜悦、幸福的选择、像Entrepreneur一样漂荡、怎样把苹果丢给她、黄客、黑客、看客与福特、欲望是个婴儿、知识如何变成一种虚弱.

在智慧的暗处

柏拉圖謀殺了歷史的真實? 四十年前,在義大利南部的大理石上,發現了一組古代的銘文。 其內容讓人困惑,以致學者們一直都祕而不宣…… 有匪夷所思的證據顯示,我們的文明,是由兩千五百年前一群謎樣的人們所形塑, 而如今他們所懷抱的初衷,已完全被遺忘…… 本書所敘述的是關於前柏拉圖時代的一段哲學考古,重新挖掘出一段被遺忘了的西方文明之根源——一個有關我們是誰的之事被滅絕了。對西方哲學之父——巴曼尼德斯思想真諦的理解從西方世界消失,而其罪魁禍首則直指柏拉圖。 兩千四百年來西方哲學的面貌卻被扭曲了,哲學已由原本的「愛智」變成了對「愛智」的談論和爭辯,這樣的轉變直至我們對哲學的原貌一無所知為止,而始作俑者正是柏拉圖和亞理士多德。這樣的改變為今日的西方哲學造成了什麼結果?他們又為了什麼原因要篡改了前蘇格拉底時代的哲學智慧?若是我們想要窺見那想要改變哲學面貌的人在得償夙願之前,文明的源頭究竟發生了什麼事,本書正為我們揭露一絲訊息。作者金斯利博士,揭開了傳承至柏拉圖的古希臘哲學寶藏,讓一個被柏拉圖摒斥了超過兩千年的智慧寶庫,再度為西方文明開啟,直指哲學傳統的喪失對今日西方文明所造成的影響。 就讓我們從開始的地方開始──從我們祖先的祖先開始,讓我們想想,我們所渴求的到底是什麼? 作者簡介 彼得金斯利是一位傑出的哲學學者,專事蘇格拉底哲學研究,曾任英國倫敦大學華堡史哲研究所(Warburg Institute)研究員,及加拿大溫哥華西門菲沙(Simon Fraser)大學人文學系榮譽教授。金斯利博士曾對古代神祕主義和西方哲學發源的主題,於各大學及學院演講,足跡遍及北美各地,並發表了許多學術和非學術的著作及文章,其中包括Ancient Philosophy, Mystery, and Magic等。

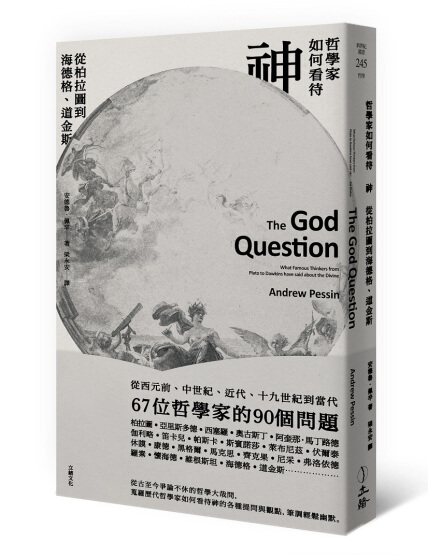

哲学家如何看待神 -从柏拉图到海德格、道金斯

*内容简介 人类历史上*重要的**问题——对上帝的信仰构成许多重大国际冲突的核心神与信仰的歧异,造成人类的冲突乃至互相毁灭身处二十一世纪的我们正面临一个重要的十字路口。对上帝的信仰(或说这种信仰的不同形式)构成了许多重大国际冲突的核心,而在西方,这种信仰也是越来越激烈的敌视情绪的靶子。过去两千五百年来,著名思想家就对上帝提出过的见解数量惊人且五花八门。在这些五花八门的见解里,会不会有一些是我们可以赖以建构出一个让人人都满意的上帝观念?※「上帝存在吗?」这应该是历史上人类考虑过*重要的问题,更是从古至今争论不休的哲学大哉问,至今依然充满争议性。历史上*伟大的哲学家们,从亚里士多德到尼采、道金斯,无不热中于参与这场无止尽的辩论,试图澄清这个至高无上的观念,并研究「祂」所提出的独特难题。从古至今的漫长历史里,有无数的人为其对上帝的信仰而活,更有许多人是为这份信仰而死,但也有很多人激烈地反对信仰上帝。事实上,一神论比一般人以为的要复杂很多,而无神论也一样不简单。为帮助读者厘清「上帝」的观念,本书将依序从「公元前」、「中世纪」、「近代」、「十九世纪」到「当代」等五个时间跨度来梳理,搜罗历代哲学家如何看待神的各种提问与观点:有些是关于祂的属性和性格,有些是关于祂的作为,有些则是关于祂的创世大计。此外,本书还将引导读者看看思想家如何讨论上帝的存在,并提出从无神论到教派信仰系统的各种论证。从公元前到当代,67位哲学家的90个问题如果你想知道两千五百多年来在各文化中*伟大的哲学家,各是怎么看待这个史上*争议的问题,只需要从这本书开始。作者安德鲁.佩辛为康涅狄格学院哲学教授,笔调轻松有趣,行文精辟简洁,字里行间充满了西方散文的机锋与迷人魅力。他更从虔诚信仰、无神论、甚至邪教中提出卓越的论据,无一不展现其非凡的洞察力。无论你的宗教倾向为何,本书都是你拓展思维的*佳选择。

徐志摩散文全编

《徐志摩散文全编》正文部分录入62篇,大约占徐志摩散文的四分之一。描述了1922年到1931年的散文制作。

巍巍学府文章焕

一所历史悠久的大学,往往有几个发展的关键时刻。对于复旦大学来说,有四个时期影响深远:1905年脱离震旦大学另立复旦公学,使复旦的根系挣脱了教会大学体系的束缚,迈开了自主的脚步。倘若没有这一艰难的从头起步,随着1952年中国教会大学的彻底消失,震旦烟消云散,复旦更无从说起。第二个时期是抗战西迁重庆,复旦在1942年由私立改为国立。表面上看,复旦从此离开了“民间”传统,纳入到国民政府的教育规范之中。然而在这一转变中复旦获得了经济上的有力支撑,使学校能够在大后方坚持下去,为民族培养急需的抗战人才。据《中华民国档案汇编》中的资料记载,仅仅1939年复旦大学的财产损失就高达五十四万余元,而同期的南开大学更是高达三百万元。对于财政拮据的私立大学来说,这无疑是难以承受的打击。由此也就不难理解为什么这两所著名私立学校分别在1942年、1946年改为国立大学。1952年的全国高校院系调整是复旦难忘的第三个时期,复旦汇聚了华东地区十余所高校的文理科精英,一跃而起,成为中国最高层次的大学之一。而此时,全国的私立大学一律改为公立,绝大部分拆解到其他高校。如果复旦仍为私立,恐怕此时也不免销声匿迹。1977年恢复高考制度,复旦迎来了发展期最长的第四个时段,这一时期里里外外的推进力接踵而至:1984年后进入少数几所国家基本建设大学的行列,世纪之交又迎来了“建设世界一流大学”的黄金时期。在中国高等教育跨越式发展的一波又一波大潮中,复旦总是得天下之先,临近百年之时,焕发出无限青春。复旦的文学传统与创作起伏,与上述四个时期有密切关系。1905年筹备成立复旦的六个“干事”中,于右任、邵力子后来都是文学成绩斐然的名家。而后入复旦学习或任教的文学名流络绎不绝:任复旦公学校长的严复、进入复旦公学学习的陈寅恪、组织复旦剧社的洪深、讲授文学的叶圣陶、翻译教学两不误的傅东华、诗人意气的刘大白复旦的这种文学气象,得益于上海当时的特殊文化地位。五四之后,中国文化与文学的出版业聚集于上海,引来了大批的文化人。复旦地处于此,有近水楼台先得月的便利。值得注意的是,这一时期的复旦文学家大多继承了“学者与作家”兼而有之的五四文化人特色,很多人从事文学创作,也进行学术研究。谢六逸、郑振铎、方令孺等人皆如此。这种风格也影响着稍后的一批人,使复旦作家都有些书生气。1926年进入复旦、1949年后长期担任中国作家协会党组书记的邵荃麟,既擅长写小说,又将主要精力放在文学理论研究与文学评论方面,这在中国现当代作家中是很少见的。而在抗战时期西迁重庆之后,大批文化青年来到复旦。他们身处民族危亡的生死线上,行动大于思维,文学与学术语境大幅分离,呈现出更多的实践性与理想冲力。这一时期进入复旦学习的冀 、绿原、邹荻帆,任教复旦的胡风、端木蕻良、储安平、曹禺等人,都有更多的专业作家气质。复旦在重庆的年份不算长,但这一时期培养的作家数量颇大,不少人以后成为中国文学界的中坚力量。复旦文学的这一特殊阶段的丰硕收获,来源于抗战时期重庆的特殊地位。作为战时首都,大批文化人云集山城,为抗战宣传,为文化之火,为学术相传,也为文化人的生计,流离的青年与漂泊的文人都在复旦找到了一展身手的天地。不可忽视的一个“文化地缘”环境是:中国当时的著名大学,如北大、清华、浙江大学等等,都没有搬到重庆,复旦在重庆的“聚集效应”自然放大。这也是历史提供的一个特殊文化空间。而在1952年后的复旦,已经是国家教育战略中的排头兵,万千学子心向往之,各地英才源源不断而来,其中的文学萌芽不可计数,理应作家辈出。然而事实并不尽然,1966年前复旦培养的作家在中国作家协会与各省作家协会的名录中数量可观,但其中大部分是评论与研究者,小说、戏剧、散文、诗歌方面的大家并不多见。这种情况不仅出现于复旦,全国大学几乎都是这般状况。其中的重要原因,是1952年之后,高校的文学系科将主要的方向确定在培养研究与教学人员上,并不鼓励甚至压抑大学里的文学创作。在一切都被“计划”的年代,这种培养模式似乎理所当然,但与国际文学教育经验大不相符。美国及欧洲很多大学都有“Creative Writing”硕士学位,专力培养创作意义上的作家,成效斐然。1966年开始的“文革”十年,高等教育秩序大乱。大乱中复旦中文系破天荒地开设了“文学创作”专业,乱世中培养了梁晓声等小说家,也算一幸。1977年恢复高考之后,复旦陡然增加了一大批文学良将。仅中文系就收进了卢新华、张胜友、胡平、王兆军、李辉、张锐、李晓等十余位后来赫赫有名的创作人才。而经济系当时意想不到地成为复旦诗歌的高地,许德民等人创办的“复旦诗社”在中国校园诗歌中留下了深刻的印记。之后,复旦学生几乎代代出作家,而且作家的创作风格和价值观念千差万别。这离不开复旦温润而多样的文学气候,几乎每一种文学种子都能在这里找到开花的土壤。马骅、韩博、卫慧、素素这些作家能出自一个校门,本身就是二十世纪九十年代文学自由的象征。另一个富有意味的现象更值得深思:很多复旦学人在学术生涯的丰收之年,却开始了散文创作的青春期。贾植芳、潘旭澜、吴中杰、葛剑雄、周振鹤、许道明、骆玉明都在以自己的创作实绩,获得文学界的热烈反响,形成了复旦的校园“创作圈”。更加令人注目的是,复旦越来越自觉地将创作视为自身发展的支撑点之一。1989年第一次开办了“作家班”,培养了虹影、凡一平等来自生活深处的青年新锐。近几年又引进了王安忆等著名作家,并开始招收以创作为主要方向的硕士研究生。一个复旦文学的新时期,隐约可见。回顾复旦的历史路径,文学是其中延绵不绝的篝火。为纪念复旦大学百年校庆,也为了这难忘的文学历程,这里编辑了《巍巍学府文章焕 ——复旦作家作品选》和《日月光华同灿烂——复旦作家的足迹》两本文选。“复旦作家”既包括毕业于复旦的学子,也包含曾任教于复旦的教师。收入的文字,基本上按照复旦文学后浪推前浪的历史流脉排列先后。这两本集子所能包容的,仅仅是复旦文学的一部分。当我们再次抚摸这些复旦人的文字,再次回想这些复旦人风雨兼程的奋斗,不禁感慨满怀。其中的一些作家是我的师长,曾经给以我难忘的教诲。记得是在1981年,中文系举办书法展,学生会派我去请朱东润先生写一幅参展作品。一进朱先生家门,只见他手提大茶壶,从楼梯上腾腾走下来,丝毫不像已经八十五岁的老人。我说明来意,他毫不迟疑地答应下来,问我什么时候来取。我说书法展明天开幕,今天就想带回去。朱先生顿时脸色一沉,严肃地说:“看来你中国文化学得不好,不懂得礼仪。你这叫‘请字’,是件庄重的事情,起码要提前一个星期来说。一幅字写起来很快,我马上可以给你,但这不符合中国文化的道理。这样吧,看你来得挺急,三天以后来取。”听罢这番话,心里又惭愧又感激,连声向朱先生道谢。我的硕士论文导师潘旭澜先生、博士论文导师贾植芳先生都在晚年焕发出巨大的创作热情,发表了《太平杂说》、《狱里狱外》等有广泛影响的文化散文,作为学生一辈,深为他们的文化品格和文学精神所鼓舞。这样的教育,只有来到复旦,在先生们身边才能获得。也正因为有这样复旦作家的不息奋斗,我们才能说:复旦,无愧于中国百年文学!王羲之《兰亭集序》中感叹:“后之视今,亦犹今之视昔。”在复旦下一个百年之时,会如何回顾自己的文学履痕?可以说,复旦今天所获得的发展能源,是历史以来最强的。社会与民族都对复旦有着巨大的关注,复旦秣马厉兵,正在进入历史的最佳位置。复旦如何为民族的人文精神注入新的活力,文学创造力起着举足轻重的作用。我们期待着,我们责无旁贷!

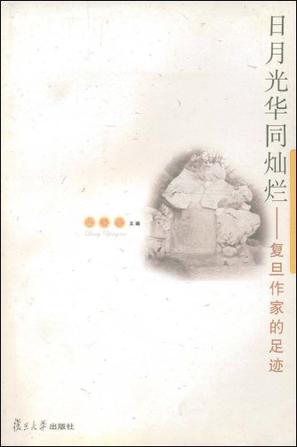

日月光华同灿烂

回顾复旦的历史路径,文学是其中延绵不绝的篝火。为纪念复旦大学百年校庆,也为了这难忘的文学历程,这里编辑了《巍巍学府文章焕——复旦作家作品选》和《日月光华同灿烂——复旦作家的足迹》两本文选。“复旦作家”既包括毕业于复旦的学子,也包含曾任教于复旦的教师。收入的文字,基本上按照复旦文学后浪推前浪的历史流脉排列先后。这两本集子所能包容的,仅仅是复旦文学的一部分。当我们再次抚摸这些复旦人的文字,再次回想这些复旦人风雨兼程的奋斗,不禁感慨满怀。其中的一些作家是我的师长,曾经给以我难忘的教诲。记得是在1981年,中文系举办书法展,学生会派我去请朱东润先生写一幅参展作品。一进朱先生家门,只见他手提大茶壶,从楼梯上腾腾走下来,丝毫不像已经八十五岁的老人。我说明来意,他毫不迟疑地答应下来,问我什么时候来取。我说书法展明天开幕,今天就想带回去。朱先生顿时脸色一沉,严肃地说:“看来你中国文化学得不好,不懂得礼仪。你这叫‘请字’,是件庄重的事情,起码要提前一个星期来说。一幅字写起来很快,我马上可以给你,但这不符合中国文化的道理。这样吧,看你来得挺急,三天以后来取。”听罢这番话,心里又惭愧又感激,连声向朱先生道谢。我的硕士论文导师潘旭澜先生、博士论文导师贾植芳先生都在晚年焕发出巨大的创作热情,发表了《太平杂说》、《狱里狱外》等有广泛影响的文化散文,作为学生一辈,深为他们的文化品格和文学精神所鼓舞。这样的教育,只有来到复旦,在先生们身边才能获得。也正因为有这样复旦作家的不息奋斗,我们才能说:复旦,无愧于中国百年文学!