梁鸿

梁鸿,文学博士,中国人民大学文学院教授。致力于中国现当代文学研究,乡土文学与乡土中国关系研究。著有文学代表作《出梁庄记》《中国在梁庄》《神圣家族》等;学术著作《黄花苔与皂角树——中原五作家论》《新启蒙话语建构:〈受活〉与1990年代以来的文学与社会》《外省笔记:20世纪河南文学》《“灵光”的消逝:当代文学叙事美学的嬗变》等。曾获第十一届华语文学传媒大奖“年度散文家”、首届青年作家以及《南方人物周刊》2013年度“中国娇子青年领袖”等。

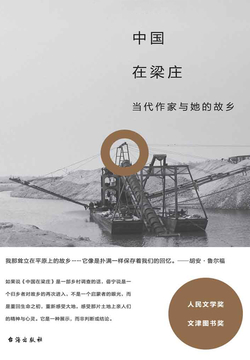

中国在梁庄

38人今日阅读 推荐值 76.1%

人民文学奖《中国在梁庄》精装新版震撼亮相,在梁庄,望见望不见的故乡,看到另一面的中国。《中国在梁庄》,经过五个月的调查采访,还原了梁庄近四十年来的变迁史,记录了这片土地上人们真实的生活场景和他们面对的现实困境:比如农村留守儿童的无望,农民养老、教育、医疗的缺失,农村自然环境的破坏,农村家庭的裂变,农民“性福”的危机……记录了中国的转型之痛、乡村之伤。

38

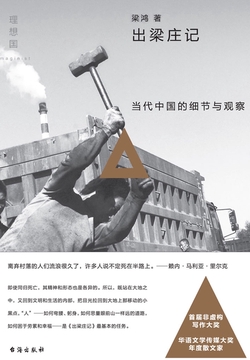

出梁庄记

32人今日阅读 推荐值 84.3%

非虚构文学的经典代表作,此次精装新版进行了全面修订,增加新序《给父亲》及别册《梁庄》。从梁庄出发,探访细节深处的中国。《出梁庄记》是作家梁鸿继《中国在梁庄》之后集中书写离开梁庄去外地打工的父老乡亲生存状态的非虚构作品。此书由梁鸿探访10余座省市、400余位打工者,以200万字图文资料整理撰写而成,是“梁庄”范本至关重要的组成部分,是当代中国最细节的观察。

32

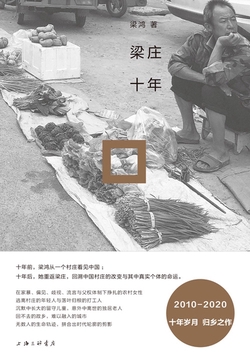

梁庄十年

19人今日阅读 推荐值 82.0%

2010年,《中国在梁庄》首次出版,向我们展现了一个急速变化的时代下的中国村庄的变迁。十年之后,作者梁鸿再次回到故乡,重访当年的书中记述的人和事。十年当中,一切都在发生改变,又似乎全无变化:一些人永远离开了这里,一些在外漂泊的人重返此地,村庄的面貌、河流和土地都与从前不同。而人事变幻之中,梁庄和梁庄人所透露出的生机和活力却不减当年。此次回归,梁鸿用全新的视角重新审视了自己的家乡,以细腻的描写和敏锐的洞察,将梁庄的人们再次带回我们的视野,并借由对他们生活的追溯,描摹出一个普通村庄绵长而有力的生命线——这生命线既属于那些“生于斯、长于斯、死于斯”的人们,也属于身处同一股时代洪流的人们。

19

梁鸿作品集(套装共三册)

4人今日阅读 推荐值 81.9%

《梁鸿作品集(套装共三册)》包含《梁庄十年》《出梁庄记》《中国在梁庄》。作家梁鸿铸就《梁庄十年》《中国在梁庄》《出梁庄记》,关于每个人都在沦陷的故乡,关于每个流落在外的异乡人,关于早已隐没在时间长河中的温柔与哀痛。

4

神圣家族

2人今日阅读 推荐值 65.0%

《神圣家族》是梁鸿首 部中短篇小说集,包含了12个可以独立成篇,却又相互关联的吴镇故事,书写了中国当代小镇的民间世相和体生命的复杂形态。小说中12个主要人物,少年阿清、流浪汉德泉、医生毅志,从来没离开过店的美人彩虹,会阴阳仙儿的老李哥,研究易经的小公务员红中,抑郁的小学教师明亮等,他们坐在吴镇的时间里,朝着外面张望。梁鸿将这些社会身份边缘,但各有苦痛、矛盾与挣扎的人物故事,放置在正在变异、看似坚不可摧而又摇摇欲坠的乡土景观中,通过他们的悲喜人生,展现凋敝之处深埋的生命之光。

2

故乡与世界(套装共8册)

《故乡与世界(全8册)》包括《中国在梁庄》《出梁庄记》《梁庄十年》《平乐镇伤心故事集》《尘土》《月球姓氏》《长皱了的小孩》《奇来前书》。

侵蚀

梁鸿以悲天悯人的情怀,叙说了小人物的沧桑以及生活的琐碎。小说以杨有胜述职的前一天为叙述空间,讲述了他惨淡的人生遭逢。杨有胜总是在夜晚见到曾经出现在他生命中的人,这些既真实又虚幻的人,堆砌起了他落魄又无意义的生活。《侵蚀》以小见大,深刻剖析了长期生活在安稳、舒适的环境下,面对挫折时胆怯、脆弱,沉迷于虚无与痛苦之中不可自拔的进入中年危机的男性的心理状态。

12堂小说大师课Ⅱ

透过本书,读者不仅可以对当代世界文学的现状与特色有一个全面细致的了解,同时也能够借由作品所探讨的历史和社会议题,进一步把握当今世界的发展态势,从而“以他者为镜”反观自身的社会处境、文化身份和生存经验。 -- 集结李敬泽、苗炜、小白、鲁敏、邱华栋、梁鸿、笛安、路内、徐则臣、孔亚雷、高兴等国内知名作家,讲解巴恩斯、麦克尤恩、奈保尔、阿特伍德、奥兹、石黑一雄、村上春树、帕慕克、库切、托卡尔丘克、汉德克等当代最具影响力的外国小说家。从作家经历与小说文本入手,带领读者深入小说写作的第一现场,捕捉新世纪诺奖作家的创作生态,梳理跨文化写作背后的集体记忆与认同,聚焦女性、家庭、历史、帝国等21世纪的热点议题,重新审视当代人的精神家园,及其背后的激情与荒谬、矛盾与挣扎,进而洞悉文学在当代世界之功用,重新理解我们所在的时代。

“灵光”的消逝:当代文学叙事美学的嬗变(第二版)

《“灵光”的消失:当代文学叙事美学的嬗变》,充满“灵光”的文学正在消逝,不仅仅指文学中乡愁、大地及与之相关的神韵的消失,也是指心灵在逐渐丧失对这一“风景”感受力。这是一个时代的世界观的转变,许多被遮蔽的茅盾显示出来,使我们看到了复杂、喧嚣、共生的当代现实。作者借助本雅明的“灵光”理论,从家族小说、女性身份、乡土文学等不同切入点,对中国当代文学做了深入的评述。涉及的当代经典作家有王朔、毕飞宇、王安忆、林白等。

梁光正的光

故事以“我”梁冬玉的视角展开叙述,以冬玉的父亲梁光正晚年执意开始寻亲为起点,她和她的兄弟姐妹也被迫随父亲重新回顾梁光正如西西弗般不断奋斗不断失败的一生;同时他们也被记忆的强力惯性逼回各自的少年时代,重新面对若干尘封多年的往事心结,真正检视自己内心及对父亲、对家庭其他成员的情感。

探索中国社区卫生服务发展:来自成都玉林社区的经验

玉林社区卫生服务中心是在国家医疗卫生保障体系改革的大背景下成立并开展社区卫生服务模式探索的,创办之初就注重借鉴国际社区卫生服务发展的先进理念,因此在短短十年间发展为全国社区卫生服务的明星,得到国家和地方政府的重视,影响非常深远,具有典型研究意义。本书对玉林模式的成功经验进行系统总结,对传播社区卫生发展的最新经验和模式,推动中国医疗卫生服务体系改革与发展具有重要的示范意义和参考价值。

到第二条河去游泳

梁鸿(中国人民大学文学院教授):我先解一下题。这个题目是“到第二条河去游泳——从“梁庄”到“吴镇”,其实也是想谈谈我在写的这样一个作品,“云下吴镇”,这是我在《上海文学》连载时的题目,出版后书名将改为“神圣家族”。当然主要由李洱老师来谈。这一路写下来,我经常在想,什么是文学?什么是小说?我不知道我这个是不是小说?一会儿听李洱老师来谈一谈。什么是文学呢?就是你对这个人非常迷恋,你对这样一种人生非常迷恋,甚至是你对那样一个形象非常迷恋。

二十世纪京津文人书画家研究

本书作者对20世纪京津地区颇具代表性的十二位文人书画家展开研究,或述及其人生经历,或概括其艺术成就,或论及其对画坛的贡献。这些卓尔不群的文人书画家既独具特色,又相互关联,共同丰富了20世纪中国的艺术长廊。本书旨在为这些文人书画家补写过往和修正认知,填补了学界对该领域的研究缺失。

新启蒙话语建构

《新启蒙话语建构: 与1990年代以来的文学和社会》通过对《受活》中所涉及的语言及语言背后的历史、现在进行释义——这一释义实际上是把语言、词语背后的发展路径、轨迹给重新呈现或还原出来——使我们看到在语言意义转换过程中所丢失掉的和所增加的东西,其实,也是使词语呈现出它的确定性和不确定性,从而达到萨义德所言的“对话”的可能性。借此,探讨当代中国政治生活的想象逻辑和当代话语暗喻结构的特点,进而考察文学以何种通道达到对它所描述的生活的展示。

黄花苔与皂角树

作为中原文化的发源地和承载体,河南还保持着农业文明以来中国最原生态、最纯粹的村庄形式。现当代的众多河南作家都不约而同地在作品中对“村庄”这一“乡土中国”意象进行考察并对中国文化传统形成进行全方位的再阐释,从中我们能够体悟到中国文化机制、政治性格、民众性格的基本特点。虽然现代文明对中国已经造成很大的冲击,但“村序”仍以最基本的形式和活跃的生命力影响、塑造着“中国”这个庞大的国家和其中的民众。 《中国现代文学馆青年批评家丛书·黄花苔与皂角树:中原五作家论》所选择的五位河南作家几乎贯穿了整个20世纪。他们对“村庄”的不同书写和想象也是在以不同方式探讨“乡土中国”的现代命运。20世纪30年代的师陀在充满“异乡感”的漂泊之中回到故乡“果园城”,却发现“果园城”的荒凉和废墟;周大新始终把目光投向他的故乡南阳,这个“网形盆地”从地理上形成一种封闭性、完整性,当与现代文明冲突之时,盆地里的人生是如此溃败,但又显示出它的朴素的高贵;刘震云看到“我故乡的人们”的历史虚无主义、生存主义,但又深深体会到这片土地的幽默、坚韧和寻找的渴望;阎连科的“村庄”充满着政治寓言的意味,从中我们可以看到土地的色彩、命运和苦难的来源;李洱则以后现代的方式解构了我们的“乡愁”,它让我们看到了一个光裸的、与现代文明共进的支离破碎的村庄。这五位作家的美学风格、语言色彩和结构意象都有鲜明的差异,但却共同塑造了一个村庄——我们所有人的村庄。

筵前虎斗

暂无简介

云下吴镇 (中国故事)

暂无简介

20世纪河南文学:外省笔记

《外省笔记》作者既身在河南外省文化之中热爱故乡、思考故乡,且能时时超出故乡文化,做更有眼光的热辣而心痛的分析。并且从中国非主流的区域文化里,捕捉到了中国现当代文学史中一个特别的存在。涉猎的内容广泛,既有现代文学的整理,又有当代文学的梳理,但却不显得支离破碎,在时空上又显得完整统一。

浦东新区蓝皮书:上海浦东社会治理发展报告(2018)

按照“社会治理新作为”的要求,2017年浦东新区开展布置社会治理创新工作,推出了浦东新区社会治理指数、浦东新区城市运行综合管理中心建设、区域化党建体系的新体制功能、“家门口”服务体系创建和覆盖等重点举措。本书稿主要针对2017年浦东新区社会治理的举措,描述其在实施过程中的成绩与不足,分析其背后的深层次原因,以期为未来提供借鉴。本书有两个优点。一是有利于丰富社会治理评价体系。2012年俞可平构建了中国社会治理评价体系,2015年傅利平等构建了天津市社会治理评价体系,本书稿设计基层社会治理指标体系五个维度50个指标,有利于形成和完善国家、省市、基层社会治理多级评价体系。二是丰富大城市区域社会治理理论和蓝皮书体系。浦东新区作为改革开放前沿地区和现代化建设快速发展地区,许多方面的问题具有前瞻性和影响力,本书稿社会治理创新热点和多方面问题的探讨具有深化社会治理理论的作用。

重回语文学:地方、空间、词语与当代文学/身份共同体70后作家大系

《重回语文学:地方、空间、词语与当代文学/身份共同体70后作家大系》为“身份共同体·70后作家大系”中文学批评卷的一种,收录梁鸿具有代表性的文学批评文章。作者的观点就是对语言的探询逐渐指向自我的历史生成和现实存在。学者对自我身份的强调固然可能会带来思维的偏狭和某些盲点,但对那些致力于思考与自身相关的社会、政治、文化的学者来说,这应该是一个基本的前提。否则,就无法找到思考的原点和启动点,无法穿过迷雾一样弥散在自身周围的现象去寻找核心的问题。

“70后”批评家文丛·梁鸿卷

《“70后”批评家文丛·梁鸿卷》是“70后”批评家梁鸿所著的一部文学评论集。作品共有四个部分的内容组成,分别是重返语文学、20世纪90年代文学关键词、作为“外省”的河南、新的小说诗学。透过书稿,可以看出作者对文学批评严谨的态度。鲜明的地域文化解读与从美学层面出发对小说进行阐释是该书稿的一大亮点。

二十世纪北京书画名家述评

《二十世纪北京书画名家述评》主要内容包括:江山画谱待公编——论吴镜汀书画艺术、先生健笔写雄鹰——论李苦禅书画艺术、投老相看作幸民——论钟刚中其人其书、画奇书老足怡神——论彭八百其书其画、宏才自擅诗书画——论孙荣彬诗书画印和南天北地一诗人——论萧劳诗书艺术等。

长期护理保险的理论与实践

《长期护理保险的理论与实践》分为基础篇、理论篇、探索篇和实践篇,将对长期护理保险的基本要素和基本概念进行剖析;介绍并比较国际长期护理保险理论和模式;梳理并分析我国在长期护理保险制度方面的探索,包括我国长期护理保险制度的基本内容和商业长期护理保险的发展现状;最后介绍我国长期护理保险制度试点的实践,包括政府开展的长期护理保险试点和政府委托商业保险机构开展的长期护理保险试点情况。

人口老龄化与中国农村养老保障制度

《人口老龄化与中国农村养老保障制度》是关于我国人口老龄化与中国农村养老保障制度的研究。在对中国农村人口老龄化趋势预测的基础上,探讨了农村养老保障制度的理论、经验和可能的政策选择问题。作者构建了一个理解中国农村养老保障问题的理论分析模型,对影响农村养老保障需求与供给的若干因素进行分析,并在此基础上讨论中国农村养老保障组织制度选择的原则及其需求边与供给边相匹配的几种可能的发展方向。

国家执业药师资格考试丛书·中药学专业知识(2)冲刺试卷

《国家执业药师资格考试丛书·中药学专业知识(2)冲刺试卷》特色:精编5套试题、覆盖更多考点、附答案与解析。

居家护理实务

《居家护理实务》围绕长护保险居家基本服务项目展开,描述了服务操作流程和规范。内容包括三大部分共六十多项实训项目,包括清洁卫生,营养摄取,排泄护理,移动、舒适和安全护理,生命体征观察与护理,药物疗法,标本采集,专科护理等相关模块。《居家护理实务》与长护保险政策密切配套,聚焦居家长护保险服务项目,填补了国内对居家非正式照护人员的正规培训的教材缺口,有助于提升长护保险居家服务者的服务水平,在目前长期护理人力资源不足的情况下,促进居家护理的发展。

建设工程监理 (普通高等教育“十二五”规划教材)

本书为全国普通高等教育“十二五”规划教材,共分九章,包括绪论、建设工程监理实施、建设工程质量控制、建设工程进度控制、建设工程投资控制、建设工程合同管理、建设工程信息管理、建设工程安全生产监理、建设工程环境管理监理。本书注重理论与实际相结合,在保证系统全面的同时,按照当前*新法规、标准规范的有关要求编写。 本书适用于高等学校工程建设类专业本科高年级学生及研究生选修用书,也可供工程监理人员参考。

“灵光”的消逝 当代文学叙事美学的嬗变 中信出版社

本雅明在论及传统艺术的价值时,使用了一个非常感性的理论术语——“灵光”(aura),“什么是灵光?时空的奇异纠缠,遥远之物的独一显现,虽远,犹如近在眼前。静歇在夏日正午,沿着地平线那方山的弧线,或顺着投影在观者身上的一截树枝,直到‘此时此刻’成为显像的一部分——这就是在呼吸那远山、那树枝的灵光。”毋庸讳言,在哈代的英国乡村、福克纳的南方小镇、马尔克斯的马孔多村庄,在鲁迅的绍兴、沈从文的湘西、莫言的高密东北乡、阎连科的耙耧山脉、毕飞宇的王家庄、王安忆的上海胡同那里,都可以感受到这一“灵光”的存在,它由乡村的尘土、阳光与原野,由生命、神话与历史中折射出来,经过心灵,凝聚为精神的故乡,激发着人类最为深沉的情感悸动。

历史与我的瞬间

《历史与我的瞬间》为学者、作家梁鸿的随笔集,经由作者增删修订,时隔五年后重新推出。内容分为三辑,第一辑透过内部和外部视角看梁庄的“归来与离去”,幼年的成长经验、体验,乡亲们酸甜苦辣的生活,浸润对家乡的复杂而深厚的情感。第二辑《文学在树上的自由》解读世界经典作家作品,如乔伊斯、马尔克斯、黑塞、奥兹等,有典型的学者散文的智识和理性分析,却并不止步于文本,而能融会不同文化语境下各国作家对相近主题(如女性、爱、死亡等)的表达,透析背后“人”的因素,寻找经典与当下对话的点。第三辑《千江有月,万里无云》关注国内文学现场,将目光放回同时代作家、批评家(李敬泽、徐则臣、鲁敏、张柠等),见解独到。作家解读作家,往往一两句直戳中心,深具启发性。这些篇章虽形式有异,却因共同的问题意识、现实关照而获得整体性的气质,统摄在“历史与我的瞬间”这一主题之下。乡村观念与都市化进程,传统与现代性……作者的思考叙述始终不离土地、宗族、家乡等焦点,与当下相呼应。也能在其间发现与作者的非虚构写作、小说创作轨迹的隐性链接。

四象

《出梁庄记》《中国在梁庄》作者梁鸿长篇小说。基督长老,留洋武官,IT精英,熟知所有植物的女孩……四个人物,四种面貌,他们生平经历密切交织,串联起一个村庄漫长而曲折的故事。他们携带梁庄的秘密而来,迫切热烈激情跌宕,他们通晓人类的智慧与全部渴望,愿景在梁庄的现实建立起一个理想国,不料分歧早已悄然埋下……活着与死去,地上与地下,历史与现在……他们仍然是我们的一部分,他们的故事还在延续。

巫婆的红筷子

最具争议的作家阎连科与颇有人气的人文学者梁鸿跨越十年的文学对话。在连绵的追问与回忆之间,作家个人的历史回眸即是时代、国族的印迹,对民众命运的深入思索激发成作品的内在多层回声,一幅幅可感的画面重新回现,多少悲欢离合、穷形尽相都不脱厚实的悲悯。在激情与思想的交锋中,两代人文思想精英共同展示了当代中国文学深处的精彩波澜。