相关作者的搜索结果

另起的新文化运动

1人今日阅读

现代文学史一贯把《新青年》标记为新文化运动的起点。然而鲁迅在《热风·题记》中却说,“新文化运动”是讥嘲《新青年》的人“另起”的名目,随后“反套”到《新青年》身上。本书从名与实的缝隙切入,追问“新文化运动”一词何时出现,是谁的发明?又如何被“反套”在《新青年》身上?“五四”与“新文化”是如何被“焊接”在一起的?从而重审文学革命、“五四”与新文化运动之间的历史逻辑。本书采取的研究策略,不是用“另一个”起点来对抗原有的起源神话。“另起”是动态的过程,新文化、新文学的“起点”本是复数的。每个事后追认的“起点”都对应着一种运动方案、一种历史评判及一种文化远景。新文化运动作为“起点”的标志性意义,从长时段看,终体现在语言文字的变革上。“五四”文学革命,亦可视作一场漫长的读写革命。从不同角度探讨汉字存废及阅读方式、书写习惯的变化,未尝不是松动“起点”的另一种方式。重述五四新文化运动的发生史,困难之处还不在于历史场景的还原。时至今日,我们完全有能力寻觅更多的历史细节,把故事讲得无比繁复。真正的困难恰在于胡适所谓的“价值重估”,如何回应中国当下的思想氛围,重新检讨五四一代的立场。“五四”可以说是中国现代文学的学科基石。长期以来这块奠基石过于稳固,以致我们忽略了它的存在。当“五四”的历史地位逐渐松动,变成一块“滚石”时,既给学科带来前所未有的思想危机,而在危机中或也蕴含着自我更新的生机。

1

国学浮沉(漫说文化丛书·续编)

“国学”与现代中国的文化认同,与现代中国人的身心安顿息息相关。从社会学与心态史的角度观察改革开放以来的“国学”沉浮,除了学理上的孰是孰非,更值得关注的是“国学热”折射出的时代氛围、精神需求、民众心理。本书尽可能兼顾各方立场,力图呈现众声喧哗的思想现场。全书共分四辑,第一辑正面聚焦“国学”之争,兼及“国学热”引发的反思;第二辑讨论孔夫子及儒家传统在当代中国的命运;第三辑的关键词是“传统”,着重从时间意识切入古今中西之争;第四辑引入对“五四”的纪念与反思,与国学展开对话。

重访五四新文化

本书收录文章是围绕五四新文化运动及其与社会的关系,汇集了众多学者的研究成果,从不同角度和层面分析了新文化运动的起源、发展、影响及其在不同地区和社群中的反响。内容涵盖了五四运动的源流、文学革命的社会功能、思潮与社会条件的关系、新文化的传播和运动逻辑等多个方面 。此外,书中还讨论了蔡元培与南北学界的互动、地方精英与新文化的再生产等方面。本书旨在揭示这一历史事件在中国现代化进程中的深远意义和作用,具有一定的学术价值和意义。 ------------------- 【编辑推荐】 本书从文化与社会的视角,展现去中心化的五四新文化图景,选编收录了陈万雄、舒衡哲、王晓明、罗志田、王汎森、陈平原、王奇生、欧阳哲生、陈以爱等学者的经典论述,极具学术价值。其中,陈平原、欧阳哲生、陈以爱等挖掘报刊、档案、信件等一手文献,还原历史细节,力图回到五四现场;陈万雄梳理人事关系网,考察五四新文化运动与辛亥革命的内在渊源;季剑青、瞿骏、徐佳贵从地方视角考察五四新文化在不同地区的传播与影响,展现其在非中心区域的复杂样态。从多元视角出发,以历史细节入手,通过本书,我们可以看到一个真实而立体的五四。

此时怀抱向谁开(六合丛书)

推荐值 70.2%

六合丛书最新一辑。“此时怀抱向谁开”,取自顾随之词,作于北平沦陷时期。借为书题,因此集所录之文,多探求明暗之间的历史,微婉隐曲的表达,及历史中人欲言还止的心事。文史互通,通向何处?其交汇处或许在作为研究对象的人身上。对人——特别是历史中人的理解,不该被学科、家法所拘囿。本书侧重于 1937 至 1945 年间,沦陷下的人事与风景。第一辑以人物为中心,探究沦陷下知识阶层的伦理境遇与修辞策略;第二辑以空间为单位,考察沦陷北平的日常生活与文化氛围。第三辑为学术书评,不限于自家的专业背景,意在展现个人的读书趣味,力图探索书评作为一种述学文体的多样性。袁一丹,毕业于北京大学中文系,获博士学位。现任教于首都师范大学文学院,研究领域为中国近现代文学与思想,近期从事五四新文化运动发生史、抗战时期沦陷区研究。所撰学术随笔及书评多刊于《读书》《上海书评》《北京青年报》等。

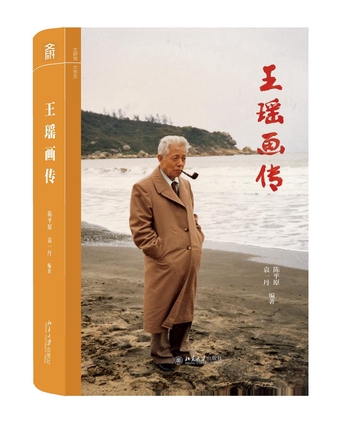

王瑶画传

王瑶先生是中国现代文学学科的奠基人,但其人生经验的意义更要大于这个学科本身。本书不仅回顾了王瑶的治学成就,还将呈现他作为学人的完整形象,还原他所遭际的时代。全书收录的两百多幅图片,涵盖王瑶不同人生阶段的照片、手稿、著作、藏书等,在言不尽意处撑开了历史的褶皱,让后来者有可能与大先生“晤对”,近距离地感受他的精神力。 本书此次披露的珍贵照片与图像资料,原本散存于中国现代文学馆、北京大学档案馆、北京大学图书馆、清华大学图书馆等机构,大部分是首次与读者见面,里面隐含的历史信息极为丰富。《庄子·天道篇》云:“语之所贵者,意也,意有所随。意之所随者,不可以言传也。”本书旨在经由视而可见的学者风姿,抵达言不尽意的精神世界。