西蒙娜·德·波伏瓦

西蒙娜·德·波伏娃(英文名:SimonedeBeauvoir),又译做西蒙·波娃,法国著名存在主义作家,女权运动的创始人之一,让·保罗·萨特的终身伴侣,二十世纪法国最有影响的女性之一。毕业于巴黎高等师范学院,1929年通过考试,和萨特同时获得哲学教师资格,并从此成为萨特的从未履行结婚手续的事实上的终身伴侣。19岁时,她发表了一项个人“独立宣言”,宣称“我绝不让我的生命屈从于他人的意志”。波娃头脑明晰、意志坚强,具有旺盛的生命力和强烈的好奇心。

第二性(合卷本)

1119人今日阅读 推荐值 81.3%

“我认为作为女性都应该看看这本书,因为每个女人都应该学习一些女性主义的知识。(梁文道)”《第二性(合卷本)》《第二性I》副标题为“事实与神话”,作者从生物学、精神分析学和历史唯物主义关于女性的观点出发,剖析女人变成“他者”的原因;随后,通过对人类历史的梳理,深刻地揭示了从原始社会到现今女性的命运;最后,《第二性(合卷本)》以蒙泰朗、劳伦斯、克洛岱尔、布勒东和司汤达五位著名作家为例,对男性制造的“女性神话”进行分析,探讨男人眼中的女性形象及其体现的思想。《第二性(合卷本)》《第二性II》副标题为“实际体验”,从存在主义的哲学理论出发,对女人一生中的不同时期(童年、青春期、性启蒙时期、婚后、为人母和步入老年后)进行正面考察,同时对她一生可能遇到的经历(同性恋、成为知识分子、明星、妓女或交际花等)作出判断和评价,深刻揭示了女性的处境及其性质。作者还分析了自恋女人、恋爱女人和虔信女人形成的过程及其背后复杂的社会原因,最后提出了女性走向解放的道路就是成为独立女性,也强调了只有当女性经济地位变化的同时带来精神的、社会的、文化的等等后果,只有当女性对自身的意识发生根本的改变,才有可能真正实现男女平等。

1119

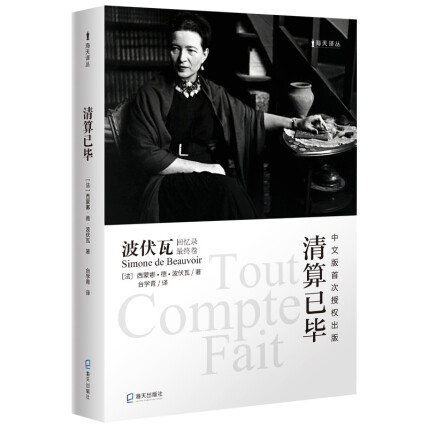

清算已毕:波伏瓦自传

315人今日阅读

当暮年的波伏瓦回望人生,试图梳理其偶然与必然之处时,她更加清楚地看到,曾经那个出身传统家庭的规矩女孩如何成为今天的自己。 年轻时,身边大多数人通过结婚生子来摆脱生活的重复乏味,但她选择在交友、读书和旅行中不断发现新事物。正如她所说“我的生活是一场精彩的冒险”——与各界友人的来往和交锋让她的探索之路不再孤独,并发现自己在社会角色外的不同可能;持续而广泛的阅读与艺术欣赏让她拥有丰饶独特的精神世界;造访世界各地的经历给了她更多元的视角去看待自己身处的文化环境;驱散故弄玄虚的迷雾,说出真相,则是她在自己的写作中始终坚持的宗旨。 几十年中,无论遭逢怎样的社会变革与命运起伏,感受、思考与创作都是波伏瓦从未放弃的自由。 她用一生践行着——“女性追求的不是成为女人,而是成为完整的人。”

315

波伏瓦访谈录

222人今日阅读 推荐值 86.7%

从1972年到1982年,跨越10年的5次深度访谈,波伏瓦最后30年的生活和思想大公开。 1970年,施瓦泽在女权运动高涨的巴黎结识波伏瓦,在共事的过程中萌生了采访她的想法,于是就有了本书的第一篇访谈:为什么在《第二性》出版23年后,波伏瓦才首次宣称自己是女权主义者? 在接下来的10年里,施瓦泽陆续对波伏瓦进行了多次访谈。采访者百无禁忌,受访者赤诚以待。波伏瓦以一贯犀利的言辞和激进的态度,谈论性别权力关系、性取向、女性地位等话题,也真诚坦露个人隐私,讲述自己垂暮之年的感受,以及与萨特的开放式关系。 这些访谈后来结集成书,被翻译成多国语言,盗版更是在无数女性团体中传播,影响了全世界的妇女运动。 如今,距离二人最后一次访谈已过去40年,这位享有盛誉的作家和女权主义者的作品和生活,至今仍启发和鼓舞着女权运动。 希望这本书能如波伏瓦所言:“它会让人们更了解我,也希望大家能借此更了解我全身心投入的这项事业。”

222

一个规矩女孩的回忆(西蒙娜·德·波伏瓦作品系列)

98人今日阅读 推荐值 89.9%

海狸的诞生,西蒙娜·德·波伏瓦青春回忆录。 法国思想家西蒙娜·德·波伏瓦除了以理论巨著《第二性》享誉国际之外,还著有四卷回忆录。这些回忆录卷轶浩繁,足以让她问鼎法国伟大回忆录作家的宝座。 《一个规矩女孩的回忆》是其中第一部,于1958年出版于法国,记录了波伏瓦童年时代与少女时代的生活,从她出生开始,到1928年完成高等教育为止,时间跨度为二十年。 1908年,波伏瓦出生于法国巴黎一个富裕保守的中产阶级家庭里,度过了幸福平静的童年。早慧的她酷爱阅读,很早就对自己的性别和身份的独特性有了意识。与莎莎的友谊是波伏瓦少年时代的重大事件,她们成为彼此探索世界和人生的关键人物。随着家道中落,波伏瓦必须工作赚钱,她以优异的成绩通过了教师资格考试,获得了通向独立的宝贵钥匙,从此一边教书一边继续大学学业。正当波伏瓦获得自由,走向广阔世界时,好友莎莎却溘然病逝,波伏瓦的青春也随之终结。

98

第二性I:事实与神话

91人今日阅读 推荐值 82.1%

《第二性I》副标题为“事实与神话”,作者从生物学、精神分析学和历史唯物主义关于女性的观点出发,剖析女人变成“他者”的原因;随后,通过对人类历史的梳理,深刻地揭示了从原始社会到现今女性的命运;最后,本书以蒙泰朗、劳伦斯、克洛岱尔、布勒东和司汤达五位著名作家为例,对男性制造的“女性神话”进行分析,探讨男人眼中的女性形象及其体现的思想。

91

形影不离

84人今日阅读 推荐值 90.3%

《第二性》作者波伏瓦生前从未公开的小说手稿首度面世,以少女时代挚友扎扎为原型,悼念她生命中刻骨铭心的友谊。九岁那年,希尔维初次遇见与她同岁的女孩安德蕾。她从未见过如此酷的女孩。与乖顺的“好学生”希尔维不同,安德蕾聪慧却叛逆,对一切若即若离。她经历过可怕的烧伤,身上带着火的印记。为了拒绝参加社交活动,她不惜用斧头砍伤自己。她们变得形影不离。这感情炽烈、深入灵魂。从一起违抗学校秩序开始,循规蹈矩的希尔维一步步走向自由;生而不羁的安德蕾,却在家庭和礼法的约束下,步步挣扎,逐渐成为困兽。

84

人都是要死的

66人今日阅读 推荐值 84.4%

一个神秘的不死之身,亲证六百年的欧美两洲历史变迁,一场不会结束的噩梦,亲情、爱情、友情皆为极致的虚无。法国存在主义主将,女权运动的创始人,龚古尔奖获得者,《第二性》作者波伏瓦代表作:十九世纪,一个不甘平庸的话剧女演员雷吉娜偶然捡到一个疑似患有精神病的男子福斯卡,并意外得知这名男子来自十三世纪,拥有不死之身……雷吉娜于是渴望占有他,改造他以拥有永恒的爱。她为他抛弃情人好友,放弃事业,分享他的身世,但是她最终认识到自己和他生命中其余的男人女人一样都只是须臾。

66

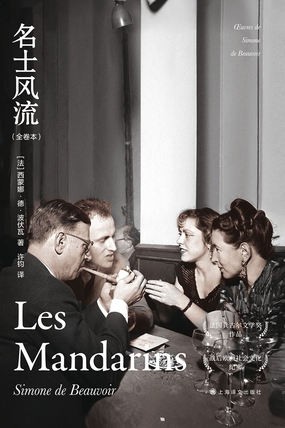

名士风流(全卷本)

30人今日阅读 推荐值 87.4%

法国龚古尔文学奖作品,战后欧洲社会文化纪实。 《名士风流》是波伏瓦作为文学家身份的代表作品,她以自己所处的写作、社会生活圈为蓝本,描写了1944至1945年,巴黎一群知识分子,身处二战进入尾声、即将陷入冷战的法国,他们的活动、及思想历程。 波伏瓦不断变化人称,变化叙述者的口吻,变化时间、空间,将十二章以交缠的形式展开,既有爱情线索的延续,比如从热恋到歇斯底里到相互怨恨的关系,持久、平静的终身伴侣关系,一见钟情、无法厮守的爱情,又有对战争、对道德审判、对知识分子使命的反映、思考,并是否公开披露现实弊端的争论。 这部小说有强烈的纪实色彩,迪布勒伊夫妇之间,对应波伏瓦与萨特之间相互依恋、尊重又彼此独立的关系。安娜·迪布勒伊的知识女性形象、罗贝尔·迪布勒伊作为介入政治的著名作家的身份,与现实中的波伏瓦与萨特非常吻合。亨利·佩隆,对应法国作家加缪。加缪在1943年结识萨特,萨特成为加缪在文坛的领路人,而加缪作为活跃的行动分子,已经创立左翼地下日报《战斗报》,他使正希望“介入”的萨特真正参与了抵抗运动。1952年,萨特主编的《现代》刊物发表抨击加缪的文章,最终导致两人关系破裂。小说中美国作家刘易斯送给安娜的戒指,现实中,波伏瓦戴着它长眠于巴黎蒙帕纳斯墓地。

30

第二性II:实际体验

27人今日阅读 推荐值 88.2%

《第二性II》是二十世纪女性主义运动的理论基础,著名社会学家李银河称波伏瓦为“女性主义思想的泰斗”、“女权主义的思想导师和旗手”。书中援引大量实例,翔实生动,一改普通理论著作的枯燥晦涩,读来趣味横生。波伏瓦作为思想家是超越时代的,她在《第二性2》中指出的很多问题直到今天还是社会的顽疾,有些甚至愈演愈烈。在原著出版六十多年后的今天反观这本书,更能引起切身思考。

27

模糊性的道德

20人今日阅读 推荐值 84.4%

《模糊性的道德》是波伏瓦存在主义理论的入门之作,为《第二性》的创作奠定了基础。全书收文两篇,《模糊性的道德》对人类的境况展开了深刻的思考。波伏瓦长期研读黑格尔、克尔恺郭尔、康德等哲学先驱的著作,逐步形成了自己独到的存在主义哲学观,她提出了“存在的模糊性”,并首次阐发了自由哲学的概念;她主张承担自身的存在,争取自由,让我们的存在处于向无限性开放的有限性中。《皮洛士和齐纳斯》从伏尔泰的哲理小说《老实人》出发,讨论人类行动的尺度、行动的目的和价值。

20

女宾

15人今日阅读 推荐值 67.9%

《女宾》是波伏瓦的第一部小说。当波伏瓦在文学创作上感到一筹莫展时,萨特对她说,为什么她不把自己写进作品里呢。于是她受到启发,创作了《女宾》。在小说中,她不仅写了自己,而且还有她的终生伴侣萨特,以及他们的朋友奥尔嘉。此书一经出版,就引起了广泛的注意和评论,奠定了波伏瓦在法国文坛上的地位。它所描写的恋人模式,波伏瓦用一生的时间身体力行,并为此饱受诟病。

15

独白

10人今日阅读 推荐值 76.1%

《独白》是波伏瓦于1967年出版的短篇小说集,在波伏瓦付诸出版的论述、小说、自传以及书信等几大类文字中,属于她较后期的文学创作。所收三个短篇都以女性为主人公,其中《懂事年龄》讲述中年职业女性对儿子婚姻与职业前途的不满,《独白》整篇是一个单亲妈妈的絮叨,神经质的话语之下涌动的却是对小女儿自杀的痛切;《筋疲力尽的女人》则以日记的形式展现了一个家庭主妇应对丈夫婚外情的心路历程。 由此,波伏瓦刻画了三个处于危机中的女人:一个自诩是好母亲,试图掌控一切;一个对家庭、子女满腹怨气又忧心忡忡;一个被丈夫抛弃,无所适从。小说集具有重要的社会学意义,是波伏瓦对女性命运、生活状况的反映。

10

名士风流Ⅰ

2人今日阅读 推荐值 76.2%

波伏瓦以自己所处的写作、政治生活圈为蓝本,描写了第二次世界大战后法国知识分子追求与幻灭、希望与失望、沉沦与奋起的命运,刻画出个性鲜明的知识分子形象,有历经磨难而坚守生活信念的作家,有鄙视功名而始终不甘寂寞的精神分析学家,有锐意进取而终于落拓的活动家……这部小说有纪实的影子,比如罗贝尔可以对应为法国著名作家、哲学家萨特,刘易斯可以对应为作者的美国情人、作家阿尔戈伦,小说开篇献词即点明小说是献给这位美国情人的。当时欧洲文化圈中的活跃分子也许都可从中有所比照。但是,作者还是运用小说写作技巧,不断变化人称,变化叙述者的口吻,变化时间、空间,将全文十二章以交缠的形式展开,既有爱情线索的延续,比如亨利与波尔从热恋到歇斯底里到相互怨恨的关系,罗贝尔与安娜持久、平静的终身伴侣关系,刘易斯与安娜一见钟情、无法厮守的爱情,又有对战争、对道德审判、对知识分子使命的反映、思考,比如樊尚对战时投敌分子的暗杀行动,亨利与罗贝尔关于是否在《希望报》上披露现实弊端的争论。

2

要焚毁萨德吗

2人今日阅读 推荐值 60.1%

《要焚毁萨德吗》最初在法国出版的时候,标题为《特权论》,其中收录了《要焚毁萨德吗》和《梅洛-庞蒂与伪萨特学说》,后来又以《要焚毁萨德吗》为标题重新出版。萨德是18世纪法国色情文学作家,Sadism即性虐待狂一词由他的名字而来。一些人认为他是性的邪恶,鼓吹本能的放纵,万恶不赦。另一些人把他看成鼓励人们通过各种形式欲念的满足,终获彻底解放的战士。他的作品在法国被明令查禁,直到20世纪初才平反,是“被诅咒的作家”的先驱。波伏瓦切入的角度很特别,她的书名叫“特权论”,从特权阶级对自己处境的认识讲起,以旧时的贵族阶级为例:贵族们捍卫自己的权利,却不去考虑这权利的合理性。萨德出身贵族,却勇于承担起自己的特立独行,违背贵族遵循的道德标准,用最直白的方式,要求将自身的愉悦作为法则。虽然他最后失败了,可是他张扬的行为揭示了特权阶级身上的利己主义只可能是一厢情愿,无法在所有人眼中赋予自己合理性。第二篇《梅洛-庞蒂与伪萨特学说》也是从特权阶级的角度出发,在法国五六十年代的环境下,有些知识分子站在利益的一方,试图混淆普遍利益和资产阶级利益,与萨特发生论战,波伏瓦为萨特辩护,写下了这一篇文章。

2

名士风流Ⅱ

1人今日阅读 推荐值 79.3%

波伏瓦以自己所处的写作、政治生活圈为蓝本,描写了第二次世界大战后法国知识分子追求与幻灭、希望与失望、沉沦与奋起的命运,刻画出个性鲜明的知识分子形象,有历经磨难而坚守生活信念的作家,有鄙视功名而始终不甘寂寞的精神分析学家,有锐意进取而终于落拓的活动家……这部小说有纪实的影子,比如罗贝尔可以对应为法国著名作家、哲学家萨特,刘易斯可以对应为作者的美国情人、作家阿尔戈伦,小说开篇献词即点明小说是献给这位美国情人的。当时欧洲文化圈中的活跃分子也许都可从中有所比照。但是,作者还是运用小说写作技巧,不断变化人称,变化叙述者的口吻,变化时间、空间,将全文十二章以交缠的形式展开,既有爱情线索的延续,比如亨利与波尔从热恋到歇斯底里到相互怨恨的关系,罗贝尔与安娜持久、平静的终身伴侣关系,刘易斯与安娜一见钟情、无法厮守的爱情,又有对战争、对道德审判、对知识分子使命的反映、思考,比如樊尚对战时投敌分子的暗杀行动,亨利与罗贝尔关于是否在《希望报》上披露现实弊端的争论。

1

青春手记

* 从波伏瓦小姐到自由的海狸 站在人生的门槛上,如何成为自己? * 一开始她只是想成为自己 最后却改变了世界 * 我坚信这样的丰富将会被接受,这些话将会被言说、被听见,这样的生活将成为许多生命汲取能量的源泉。我坚信这就是我的使命。 “尽管她青春年少,但是其实当她把青春流诸笔端的时候,她已经成了未来将要变成的样子。” 《青春手记》是法国当代思想家、文学家西蒙娜·德·波伏瓦1926年至1930年间的私人记录,包括日记、笔记、摘抄、信件底稿、生活和学习计划等,共分7卷,其中第1卷遗失,现存2-7卷。 18岁到22岁正是人生观、价值观成型的重要时期,《青春手记》忠实记录了她的迷茫和思考、希冀和悲伤、友谊和爱情,展现了一个生于20世纪初年的少女如何通过不断地质疑、剖析和自省,从懵懂惶惑一步步走向成熟,成为一个自由、独立、清醒的女性。 她阅读,她感受,她写作,她评判,评判他人,也评判自己,她有规律地列出详细的生活和学习计划,她反复重读自己的手记……当我们翻到最后几页时,一个全新的她出现了:“我坚信这样的丰富会被接受,这些话将会被言说、被听见,这样的生活将成为许多生命汲取能量的源泉。我坚信这就是我的使命。” 波伏瓦的养女西尔维·勒邦·德·波伏瓦撰写长序,并附上近30张珍贵照片和档案影印件,涉及《青春手记》中提到的重要人物、事件和往来信件,大多为首次发表,序言与照片均收入第0卷中。 【编辑推荐】: 1.西蒙娜·德·波伏瓦的心灵成长史 一个人如何成为自己?这是西蒙娜·德·波伏瓦在《青春手记》中提出的问题。一九二六年,十八岁的她开始写这些手记时,日后声名鹊起的“西蒙娜·德·波伏瓦”还不存在。我们将一页页地见证她的诞生,见证二十世纪初年轻的资产阶级小姐波伏瓦如何蜕变成朋友口中的“海狸”,一个自由的女人。 我们面前并不是一位写就了作品的作者,而是一部正在造就它作者的作品。 2.用最隐秘、最深刻的思想独白,留下女性视角的第一手记录 波伏瓦的日记作为第一手资料,不仅是个人历史的忠实记录,还反映了她所处时代的社会境况和思潮。作者的文字充满“现场感”,难能可贵地拓印下了一段历史切片。 3.珍贵照片资料和养女长文导读 七册平装,精致便携,还手记原本面貌,外附函套。 第二到第七卷为波伏瓦青春岁月的手记,第一卷缺失,附加第零卷,其中包括波伏瓦养女西尔维·勒邦·德·波伏瓦数万字长文导读,以及近30张珍贵的照片和资料影印件,其中大多为首次发表。

安详辞世

7人今日阅读 推荐值 91.2%

1963年10月,波伏瓦在度假时接到朋友来电:母亲弗朗索瓦丝因摔伤住院。波伏瓦立即返回巴黎陪伴母亲。原以为母亲只是普通骨折,半个月后却发现她得了癌症,病情急剧恶化,波伏瓦姐妹隐瞒实情,轮流陪护,几周后,母亲去世,给姐妹俩留下了无尽的痛苦、内疚和遗憾……本书是波伏瓦的自传作品,1964年在巴黎出版,作者在书中回忆了母亲的一生和母女俩之间的关系,也思考了家庭、死亡、妇女的社会地位等问题,对于研究波伏瓦的思想与作品具有特殊的意义。

7

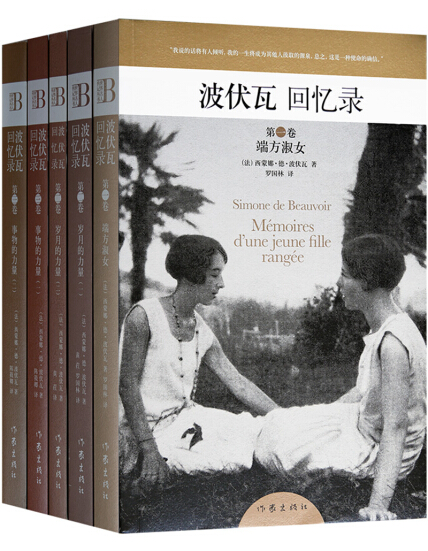

波伏瓦回忆录(第1卷):端方淑女

法国存在主义者、女权主义理论先驱、著名小说家西蒙娜·德·波伏瓦留下了一笔丰厚的精神遗产,其中以小说杰作《一代名流》、被奉为“女权主义圣经”的理论著作《第二性》及篇幅巨大的回忆录尤为光彩夺目。 西蒙娜·德·波伏瓦无疑是20世纪法国一位伟大的回忆录作家,其四部主要回忆录的巨大规模与篇幅,至今无人出其右。其即:《西蒙娜·德·波伏瓦回忆录》之《第一卷:端方淑女》(1958)、《第二卷:风华岁月》(1960)、《第三卷:激荡人生》(1963)与《归根到底》(1972)。这四部回忆录所具有的圣西蒙式的历史社会价值,只有像波伏瓦这样既是文学家又是社会活动家、“介入者”的作家兼斗士才能提供。此外,还有三部回忆录或自传性作品,与前四大部回忆录构成一个编年史般的整体。 波伏瓦在回忆录中则力图提供一个反抗传统、追求独立自由的女性形象。《端方淑女》记述了波伏瓦童年时代与少女时代的生活,到她1928年完成高等教育为止。《风华岁月》回顾她1929—1945年的经历,从开始就业自立并在文学创作道路上迈出最初的几步,直到度过第二次世界大战的艰难岁月。《激荡人生》是其自大战结束后到60年代初期的生活记录,即在以萨特与她为代表的存在主义文学风靡法国以致整个欧洲的那个阶段里种种活动的实录。认识波伏瓦,从《端方淑女》开始。

波伏瓦回忆录第2卷:岁月的力量(1)

法国存在主义者、女权主义理论先驱、著名小说家西蒙娜·德·波伏瓦留下了一笔丰厚的精神遗产,其中以小说杰作《一代名流》、被奉为“女权主义圣经”的理论著作《第二性》及篇幅巨大的回忆录尤为光彩夺目。 西蒙娜·德·波伏瓦无疑是20世纪法国一位伟大的回忆录作家,其四部主要回忆录的巨大规模与篇幅,至今无人出其右。其即:《西蒙娜·德·波伏瓦回忆录》之《第一卷:端方淑女》(1958)、《第二卷:岁月的力量》(1960)、《第三卷:事物的力量》(1963)与《归根到底》(1972)。这四部回忆录所具有的圣西蒙式的历史社会价值,只有像波伏瓦这样既是文学家又是社会活动家、“介入者”的作家兼斗士才能提供。此外,还有三部回忆录或自传性作品,与前四大部回忆录构成一个编年史般的整体。 波伏瓦在回忆录中则力图提供一个反抗传统、追求独立自由的女性形象。《端方淑女》记述了波伏瓦童年时代与少女时代的生活,到她1928年完成高等教育为止。《岁月的力量》回顾她1929年至1945年的经历,从开始就业自立并在文学创作道路上迈出最初的几步,直到度过第二次世界大战的艰难岁月。《事物的力量》是其自大战结束后到60年代初期的生活记录,即在以萨特与她为代表的存在主义文学风靡法国以致整个欧洲的那个阶段里种种活动的实录…… 了解波伏瓦,从《岁月的力量》开始。

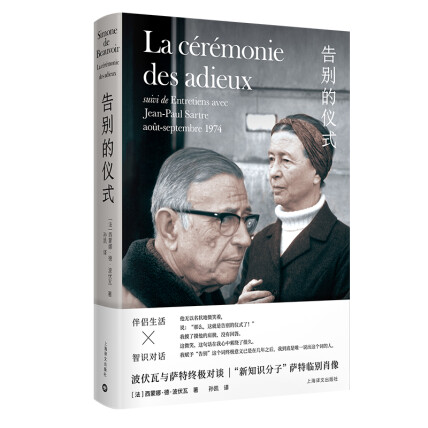

告别的仪式

《告别的仪式》是法国思想家西蒙娜·德·波伏瓦记录下的让-保罗•萨特生命中的最后十年,以白描的手法近距离地刻画了二十世纪*重要的哲学家之一萨特晚年的日常生活,他为之奋斗到最后一刻的事业,以及他面对疾病和死亡的态度。 在波伏瓦的记录后还附有她与萨特的长篇对谈,萨特借此机会回顾了自己的家庭、童年和求学经历,并且梳理了对文学、哲学、阅读、写作、音乐、绘画、平等、金钱、时间、自由、生命等诸多主题的思考。

越洋情书(上下卷)

享誉世界的法国著名女作家波伏娃所著《第二性》一书,早在十多年前就已经被引进了中国。作为世界存在主义的鼻祖让保尔萨特的终身知己,伏波娃的女权主义理论,也曾经对西方的思想和习俗产生过巨大影响。然而,这位曾经被法国前任总统密特朗和现任总统希拉克赞誉过的世界“最杰出女作家”伏波娃,她的感情生活又是怎样的呢? 本书收录了这位才华横溢的女作家写给她的美国情人的感情通信,通过阅读《越洋情书》,可让您了解到伏波娃与美国作家纳尔逊.奥尔格伦的一段令人荡气回肠的浪漫故事。

海天译丛:清算已毕(波伏瓦回忆录最终卷)

暂无简介

他人的血

这是一部以二战为题材的小说。作品以让布劳马和海伦这对青年恋人为主人公围绕这二人在二战中的命运,揭示了一个严峻的思想主题――一存在与虚无由此阐述了存在主义理论。 让布劳马本是一位富有的印刷厂主的儿子,后来加人了法国共产党,但 在一次集会时因与会者观点不同而发生殴斗他的朋友雅克遇弹身亡。从此布劳马开始对政治心灰意冷并退出法共而采取和平主义态度。海伦是一位商店售货员因一偶然机会与其男友马塞尔的朋友让布劳马相识很快她便与布劳马坠入爱河。此时。第二次世界大战爆发结果这对恋人因意见相左而分手布劳马积极投入抗战工作中海伦却与德国人混在了一起。后因海伦目睹了犹太人被迫害的一幕她才重新回到了布劳马的身边并在一次执行任务中身负重伤不治而亡。 作品自始至终充满了存在主义思想,深刻揭示了那个时代法国年轻人的内心世界,不愧为一部存在主义小说的杰作。

波伏瓦回忆录系列(套装5册)

西蒙娜·德·波伏瓦无疑是20世纪法国一位伟大的回忆录作家,其四部主要回忆录的巨大规模与篇幅,至今无人出其右。其即:《西蒙娜·德·波伏瓦回忆录》之《第一卷:端方淑女》(1958)、《第二卷:风华岁月》(1960)、《第三卷:激荡人生》(1963)与《归根到底》(1972)。这四部回忆录所具有的圣西蒙式的历史社会价值,只有像波伏瓦这样既是文学家又是社会活动家、“介入者”的作家兼斗士才能提供。此外,还有三部回忆录或自传性作品,与前四大部回忆录构成一个编年史般的整体。 波伏瓦在回忆录中则力图提供一个反抗传统、追求独立自由的女性形象。《端方淑女》记述了波伏瓦童年时代与少女时代的生活,到她1928年完成高等教育为止。《风华岁月》回顾她1929-1945年的经历,从开始就业自立并在文学创作道路上迈出最初的几步,直到度过第二次世界大战的艰难岁月。《激荡人生》是其自大战结束后到60年代初期的生活记录,即在以萨特与她为代表的存在主义文学风靡法国以致整个欧洲的那个阶段里种种活动的实录。《事物的力量》是其自大战结束后到60年代初期的生活记录,即在以萨特与她为代表的存在主义文学风靡法国以致整个欧洲的那个阶段里种种活动的实录……

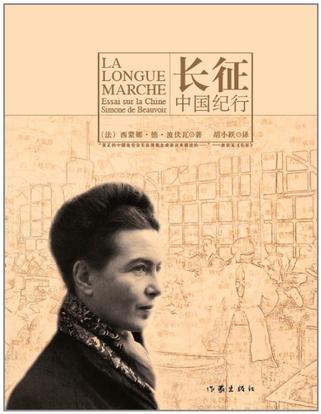

长征

《长征》是半个世纪前在法国轰动一时、跨时代的权威读物:它几乎讨论了关于中国的一切;它颠覆了西方对中国共产党的妖魔化舆论,让大家看到一个真实的中国;在相当一段时间里,它是研究新中国的必读书之一。 《长征》是时代的忠实记录:“将来,人们可能会对《长征》提出的主要批评之一,是它明天就会过时……但中国现在发生的故事太激动人心了,各个阶段都值得记录下来。” 《长征》涵盖中国百科,其内容涉及中国的历史、哲学、宗教、文学、建筑、工农业生产、家庭、国防等各个方面:“这个国家不是一个可以分析的概念。它有自己的气候、植物群和习俗。这是一个有血有肉的现实,要试着去破解。”

美丽的形象

暂无简介

女性的觉醒(套装7册)

什么样的爱情,让一个少女暗恋生性健忘、爱不忠诚的作家18年,直至临死才决定向他告白? 战火纷飞的年代,马奇家四个性格迥异的女儿因何具备独立生活的勇气,成为全世界少女的暖心成长指南? 如果罗切斯特没有遭遇那场火灾,依然跟他的疯女人生活在一起,那么,简爱会如何选择自己的人生道路呢? “厌女症”还要杀死多少女孩?为什么女性一定要有自己的钱和房间?聪明女性的独立方式到底是什么样子? 她的故事很短,一个农场一个丈夫一个情人,三言两语能否承担凯伦一生辛酸快乐? 25岁弃绝社交,一生足不出户,终身未婚,而创造出上千首绝美诗歌的艾米莉·迪金森,如何成为美国历史上的传奇女诗人? 《第二性》作者波伏瓦生前从未公开的小说手稿首度面世 !谁才是波伏瓦心目中“天才女友“的典范? 《女性的觉醒》系列内容,给你的女性主义成长指南!

女客

暂无简介

波伏瓦美国纪行

1947年 1月,被《纽约客》誉为“最美丽的存在主义者”的波伏瓦拿着灵魂伴侣萨特的介绍倍抵达美国,展开为期四个月的旅行。 1948年,她在法国出版日记体游记《波伏瓦美国纪行》,起初并不受关注。如今这。本书已经绽放光芒,被视为游记中的扛鼎之作。波优瓦游遍了美国的城市与乡间,沉浸在美国文化、习俗、人物与风景中。这是一本心灵游记,作者着力于观察美国的人文精神.对美国心灵的分析一针见血。这次美国之旅,更使她结识美国作家艾格林.从此背着萨特展开一段十多年的越洋爱情。

第二性1-2( 套装共2册 )

《第二性I》副标题为“事实与神话”,作者从生物学、精神分析学和历史唯物主义关于女性的观点出发,剖析女人变成“他者”的原因;随后,通过对人类历史的梳理,深刻地揭示了从原始社会到现今女性的命运;后,本书以蒙泰朗、劳伦斯、克洛岱尔、布勒东和司汤达五位著名作家为例,对男性制造的“女性神话”进行分析,探讨男人眼中的女性形象及其体现的思想。 《第二性II》副标题为“实际体验”,从存在主义的哲学理论出发,对女人一生中的不同时期(童年、青春期、性启蒙时期、婚后、为人母和步入老年后)进行正面考察,同时对她一生可能遇到的经历(同性恋、成为知识分子、明星、妓女或交际花等)作出判断和评价,深刻揭示了女性的处境及其性质。作者还分析了自恋女人、恋爱女人和虔信女人形成的过程及其背后复杂的社会原因,最后提出了女性走向解放的道路就是成为独立女性,也强调了只有当女性经济地位变化的同时带来精神的、社会的、文化的等等后果,只有当女性对自身的意识发生根本的改变,才有可能真正实现男女平等。

情迷莫斯科

妮科尔和安德烈所经历的婚姻和身份危机。这对夫妇是退休教师,他们去莫斯科旅行,见到了安德烈与前妻所生的女儿,作者让妮科尔和安德烈的视角快节奏地交替变换,书中的每个人物不时地局囿于彼此的误解、掩藏的失望和极度的怨恨之中。作者平行呈现男女主人公的视角,展现出他们的相似及不同之处:安德烈更关心政治,而妮科尔更关注感性世界。这篇小说参照了波伏瓦和萨特的访苏之旅,种种误会导致主人公政治上的失望,也生动而带有批评意义地见证了二十世纪六十年代的苏联。

波伏瓦回忆录

法国存在主义者、女权主义理论先驱、著名小说家西蒙娜•德•波伏瓦留下了一笔丰厚的精神遗产,其中以小说杰作《一代名流》、被奉为“女权主义圣经”的理论著作《第二性》及篇幅巨大的回忆录尤为光彩夺目。 西蒙娜•德•波伏瓦无疑是20世纪法国一位伟大的回忆录作家,其四部主要回忆录的巨大规模与篇幅,至今无人出其右。其即:《西蒙娜·德·波伏瓦回忆录》之《第一卷:端方淑女》(1958)、《第二卷:岁月的力量》(1960)、《第三卷:事物的力量》(1963)与《归根到底》(1972)。这四部回忆录所具有的圣西蒙式的历史社会价值,只有像波伏瓦这样既是文学家又是社会活动家、“介入者”的作家兼斗士才能提供。此外,还有三部回忆录或自传性作品,与前四大部回忆录构成一个编年史般的整体。

一个与他人相当的人

萨特65岁以后,健康状况开始恶化。波伏瓦建议,用磁带录下他们的谈话,以长篇对话的形式,完成萨特要写一部自传的愿望。谈话的时间是1974年8月和9月,地点先是在罗马,然后在巴黎。话题围绕萨特一生的各个方面展开。原书由“萨特最后的十年”和“同让——保尔·萨特的长篇谈话”两部分组成,书名为《诀别的仪式》。本书为节选本,偏重于萨特的个人生活和个性特征。

少女的心

暂无简介

萨特传

萨特传,ISBN:9787805797373,作者:(法)西蒙娜·德·波伏瓦(Simone De Beauvoir)著;黄忠晶译

社科经典轻松读:《第二性》导读

西蒙娜:德·波伏娃的《第二性》认为,女人不是天生的,而是后天构建的。这本著作就像一道光芒,将我们日常生活中那些司空见惯却又难以言表的现象揭示得如此清晰,以至于许多人读后都有恍然大悟的感觉:原来世界是如此运转的,原来我的生活是这样形成的。 《社科经典轻松读:<第二性>导读》让经典成为了通识。著名学者周国平作序推荐。

西蒙娜?德?波伏瓦

暂无简介

奇妙的性

《人类性幻想》: 包含了很多极直白的与性有关的内容——将近1000个关于性幻想的描述。这些私密的幻想中有些可能会让你感到震惊;有些则会使你感到恶心;有些留给你的只是无趣和麻木;有些也许会获得你的怜悯、抑或鄙视和优越感;但仍有些会使你感到兴奋,或是导致完全的性唤起,阅读这些故事甚至会使你达到性高潮。 这里每一个幻想的主人都有着较为健康的生活,没有一个生活在监狱中或是精神病院,所有幻想的主人都自由地生活在这个社会中。因此,这些幻想不应被我们忽视。 《第二性1》: 副标题为“事实与神话”,作者从生物学、精神分析学和历史唯物主义关于女性的观点出发,剖析女人变成“他者”的原因;随后,通过对人类历史的梳理,深刻地揭示了从原始社会到现今女性的命运;最后,本书以蒙泰朗、劳伦斯、克洛岱尔、布勒东和司汤达五位著名作家为例,对男性制造的“女性神话”进行分析,探讨男人眼中的女性形象及其体现的思想。 《性、谋杀及生命的意义》: 尽管我们的头脑中充斥着简单自私的偏见——它们在人类的进化中至关重要,我们的祖先籍此得以幸存,但是,现代人类却绝不是浅薄而自私的野人。肯里克认为,我们从祖先那里继承的这些心理机制,最终导致了当今人类多层面的社会生活,并产生了人性中具正面意义的特质,包括慷慨、艺术创造力、爱,以及家族纽带等。一切社会复杂性也是由这些简单的机制生发的,诸如国际冲突和全球经济市场等等。通过探索社会心理学的精深见解及其本人的惊人研究结论,肯里克详细探讨了这样一个问题:是什么让我们关心他人、充满创意和复杂性——换言之,究竟是什么令人充满人性。 肯里克从他自己丰富多彩的个人经验中撷取故事——从他住在贫民区的爱尔兰裔亲戚的犯罪倾向,他本人多次被中学开除、婚姻破裂,以及杀人的幻想,到他最终成为一名演化心理学家,获得个人的成功,并成为两个男孩(其年纪相差26岁)的慈父——本书是对人类的心理偏见与偏差,以及人脑伟大成就的探讨。 《第二性2》: 副标题为“实际体验”,从存在主义的哲学理论出发,对女人一生中的不同时期(童年、青春期、性启蒙时期、婚后、为人母和步入老年后)进行正面考察,同时对她一生可能遇到的经历(同性恋、成为知识分子、明星、妓女或交际花等)作出判断和评价,深刻揭示了女性的处境及其性质。作者还分析了自恋女人、恋爱女人和虔信女人形成的过程及其背后复杂的社会原因,最后提出了女性走向解放的道路就是成为独立女性,也强调了只有当女性经济地位变化的同时带来精神的、社会的、文化的等等后果,只有当女性对自身的意识发生根本的改变,才有可能真正实现男女平等。 《快感:为什么它让我们欲罢不能》: 是一本通俗心理学读物,揭示了人们日常生活的行为心理学。本书探讨的都是很有意思的话题,作者风趣而幽默地阐释了人们可以从食物、艺术品、娱乐、性爱、占有、想象,甚至是暴力和惊恐中体验到快乐,探讨了为什么那些快乐让人欲罢不能。 《梦、性与饥渴:生物心理学的解读》: 弗洛伊德认为,行为的根本原因在于“本我”,孔子也提出“食色性也”这一著名论断。人类的这些基本需求与动机到底来源于哪里、为什么会形成、有何规律,有何秘密? 《梦、性与饥渴:生物心理学的解读》改编自詹姆斯·卡拉特的名著《生物心理学(第10版)》,其主要内容在于探讨睡眠、做梦、饥渴、体温、生殖与性等人类基本需求在生理学和心理学方面的根源与意义。 《梦、性与饥渴:生物心理学的解读》有明显的科普风格,语言通俗易懂、清新风趣,适合社会大众和一般读者阅读。