相关作者的搜索结果

人民的健康(上):走向去碎片化的中国医保改革

3人今日阅读

从治理政治经济学的视角,本书对中国医疗需求侧和供给侧的改革分别进行学术考察。第一卷基于整体主义治理(holistic governance)的分析框架,对中国医疗卫生筹资体制以及全民医疗保险制度建设进行分析;第二卷基于协作互动治理(collaborative/interactive governance)的分析框架,对中国医疗卫生服务体系的组织和制度变革进行分析。基于作者15年来的学术研究和政策建言,两卷本的内容分别涵盖中国新医改的重要领域,即:卷一包括政府投入模式转型、基本医疗保障体系的发展及其碎片化的治理、医保支付制度改革、医疗保障组织体系建设等;卷二包括基本卫生保健的治理、公共卫生的组织和制度、公立医院的去行政化和再行政化、民营医院的艰难发展、医疗服务价格体制改革、医药产业的市场管制、整合型医疗健康服务模式的兴起等。

3

人民的健康(下):走向去行政化的中国医疗改革

自20世纪后期以来,中国的医疗体制经历了翻天覆地的变化,体现为政府与市场关系的不断演变以及在此过程中行政机制运作的变化;尤其是从2019年到2020年,中国新医改走过了探索政府职能转型的艰难历程。中国共产党十九大的召开标志着改革与发展新时代的到来,而党的十九届四中全会提出的社会治理新理念标志着公共治理创新时代的开启,由此,国家治理体系现代化在医疗领域必将迈出新的步伐。作为医疗事业公共治理创新和国家治理体系现代化的重要实践,医疗供给侧改革所面临的严峻挑战,在于打破原有行政机制主宰的格局,这一改革的诸多举措概称为“去行政化”。去行政化不仅不意味着完全取消行政机制的作用,而且还必须依赖于行政力量对市场化和社会化的推动。推进去行政化的要义,在于施政不再执着于命令与控制的传统方式,而是注重发挥助长和能促作用,强化市场机制的运作,促进社群机制的发育。公共治理创新的核心是调整医疗领域中政府一市场一社会的关系并推动政府职能的转型,即行政力量从自上而下、大包大揽的全能型角色向注重引领助推协调的元治理角色转型。政府、市场与社会的协作互动,行政、市场和社群机制的互补嵌合,将成为中国医疗政策大转型的新范式。

中国启蒙的历史图景

暂无简介

新医改的公益性路径-民生中国

“空谈误国”,空谈“公益性”导致的混乱,至今仍阻碍着新医改的顺利前行。顾昕编著的《新医改的公益性路径》基于公共管理的理念,分解“公益性”的目标,从制度建设上提出了新医改的三项原则,即政府主导走向全民医保,建立医保机构集团购买医药服务的新机制,医疗机构走向有管理的市场化。同时,《新医改的公益性路径》通过分析对比国际上通行的医疗卫生机制运行实例,揭示国内医疗界各畸象的根源,并具体阐述实现新医改“公益性”的五条路径。本书揭示,唯有政府以亲和市场机制而不是反对市场机制甚至取消市场机制的方式来主导医疗事业的发展,新医改才能取得成功。如果呈现再行政化,那么新医改距离“基本不成功”的盖棺论定之目就不远了。

全民医保的新探索

走向全民医保,即“建立覆盖城乡居民的基本医疗保障体系”,已经成为新医改的一个目标。随着城镇居民基本医疗保险的试点2007年以来在全国范围内启动,全民医保已经走上了正轨。《全民医保的新探索》是对全民医保的可持续性发展进行深入研究的成果,其主要内容包括:公共财政与全民医保的筹资机制、全民医保的行政管理及其普遍覆盖的实现、医保机构对基本医疗服务和基本药物的购买、城乡公立医疗保险的整合等。《全民医保的新探索》不仅对各地全民医保的探索具有指导借鉴作用,而且也将从学术上展示公共政策研究的规范性。

黑格尔主义的幽灵与中国知识份子

李澤厚是中國大陸四大思想領袖之一。他的影響主要是在文化和意識形態上。首先,在美學領域,李澤厚的美學思想被列入當代中國四大美學流派之一。在文學評論上,李澤厚的主體實踐哲學影響了當代中國大陸最有影響力的文學評論家之一──劉再復。在中國思想史領域,李澤厚對中國文化傳統進行了創造性的闡釋。 不管李澤厚的影響如何奇特,本書堅持一個基本的觀點,即李澤厚的思想本身值得注意。很顯然地,如果不了解康德、黑格爾,也就沒有辦法理解尼采、胡塞爾和海德格,與此類似,如果不了解李澤厚,那麼也就沒辦法了解中國大陸更年輕一代的思想走向。 本書主要集中討論李澤厚主體性實踐哲學,作者通過思想史的研究,揭示出一些根深柢固的思想預設,有助於我們理解當代中國大陸知識分子,理解他們文化努力的局限性,也理解中國文化危機的深度。

健康的价值与健康不平等(中国经济问题丛书;“十一五”国家重点图书出版规划)

暂无简介

走向全民医保

内容提要: 推进全民医保,是新医改的重中之重。唯有政府主导,全民医保才能实现。医疗服务可以放开市场竞争;政府的主要职能是监管者、补缺者和引导者而不是主办者。政府主导医疗保障,市场主导医疗服务,是全球医疗体制改革的大趋势。一旦全民医保建立起来,医保机构可以向任何合法运营的医疗机构购买服务。付费机制改革是引导医疗机构走向社会公益性的“指挥棒”。医疗服务体系的改革,应该走向有管理的竞争。公立医疗机构走向法人化、实现管办分离。所有医疗机构同政府行政部门脱离上下级隶属关系。政府鼓励社会力量办医。 目录 第一部分 总论 中国医药卫生体制改革的总体构想3 一、新医改的战略选择4 二、新医改的制度设计和政策建议9 第二部分 政府与市场的关系 分论一 市场失灵还是政府失责:中国医疗服务可及性下降的制度分析45 一、医疗费用的快速增长与医疗服务经济可及性的下降47 二、市场化与医疗服务体系的社会公益性淡化50 三、医疗保障体系的健全是社会公益性的保障58 四、结论:市场化与社会公益性可以兼得61 分论二 探寻国家与市场之间的平衡点:全球性医疗体制改革的大趋势63 一、医疗体制的多样性64 二、走向有管理的市场化:医疗供给面的改革71 三、结论:全球化医疗改革对中国的启示76 第三部分 全民医保的战略 分论三 全民医保的战略意义与战略选择85 一、医疗服务机构单方面改革治标不治本86 二、走向全民医保是医疗体制改革的突破口88 三、走向全民医保面临艰难的制度选择:公费医疗还是社会保险90 四、推行全民医保正当其时94 分论四 通向全民医保的渐进主义之路96 一、公费医疗体制还是社会保险体制97 二、渐进改革现有城乡医保制度就可以实现全民医保100 三、现行公立医疗保险覆盖面的拓宽102 四、构建一个多层次、多水平的公立医疗保险体系106 分论五 公共财政与全民医保的推进109 一、公共财政对于医疗卫生事业的投入111 二、养供方、补供方还是补需方117 三、公共财政与全民医保的实现121 分论六 小病公费医疗不可行:基本卫生保健全民覆盖的制度选择130 一、什么是“基本卫生保健”131 二、公费基本卫生保健模式浮出水面133 三、小病公费医疗也将会是财政无底洞136 四、印度全民公费医疗的教训137 五、渐进改革现有医保制度可以实现人人享有基本卫生保健141 分论七 它山之石:泰国全民医保的推进144 一、医疗救助在泰国医疗保障体系中的位置146 二、医疗救助的服务递送:目标定位与给付结构150 三、医疗保障投资的发展性意义:对中国的启示154 第四部分 城乡全民医疗保险的实践 分论八 城镇公立医疗保险体系的缺陷及其改革之道161 一、城镇职工医保:“德国模式”与“新加坡模式”的混合体162 二、城镇职工医保的重大制度设计缺陷164 三、城镇居民医疗保险的新探索167 四、城镇公立医疗保险与医疗服务的付费168 五、城镇医疗保险基金的管理172 分论九 城市医疗救助体系的战略选择174 一、城市医疗救助试点中的制度选择176 二、医疗救助发挥医疗保障的作用:综合型医疗救助模式的运作178 三、多级公共财政支持:综合型医疗救助的筹资水平181 四、结论:让贫困者有钱看病185 分论十 突破自愿性的困局:新型农村合作医疗中参合的激励机制与可持续性发展188 一、患病风险和成本190 二、参合费与农民的支付能力193 三、新农合的给付结构与农民的理性选择195 四、结论:加强保障力度、提高新农合的吸引力200 分论十一 农村医疗服务的费用控制与新型合作医疗的可持续性发展204 一、农村医疗机构的收入来源结构205 二、扭曲的激励机制:第三方购买的缺失与支付制度的缺陷208 三、农村医疗服务的垄断性与政府的角色210 四、几点结论与政策建议212 分论十二 农村医疗服务体系的能力建设与新型合作医疗的运行216 一、农村医疗机构的数量和覆盖情况217 二、农村医疗机构的人力资源状况220 三、农村医疗机构设备、设施拥有状况224 四、结论226 分论十三 公共财政体系与农村新型合作医疗的筹资水平:促进公共服务横向均等化的思考229 一、医疗保障公共筹资责任的多级分摊:一个理论性的思考230 二、中央政府的筹资能力与补助方式233 三、地方政府筹资责任分摊的类型235 四、结论240 第五部分 医疗服务体系的改革 分论十四 走向社会公益性:医疗卫生服务的公共购买245 一、购买服务还是建立机构246 二、基本卫生保健的政府购买247 三、从治病看病到维护健康250 四、医疗付费机制的转型是新医改的核心252 分论十五 公立医院的法人治理模式变革:国际经验的启示256 一、市场经济体制中的医院:治理结构的多样性257 二、公立医院的组织与治理变革262 三、结论269 分论十六 中国医疗服务体系的制度变革274 一、没有市场化的商业化:从事业单位到企业化管理的医疗卫生服务机构275 二、没有民营化的商业化:市场转型中公立医疗卫生服务机构的法人治理结构278 三、医疗体制改革的关键:政府正确地履行其职责280 分论十七 收支两条线:公立医疗机构的行政化之路285 一、“收支两条线”令医疗服务体系退回计划体制286 二、“试点效应”背后的逻辑288 三、“管办分离”才是公立医院发展的康庄大道290 分论十八 城市社区卫生服务体系的发展:高度行政化还是有管理的市场化293 一、单纯养人建机构的模式难以为继294 二、全民医疗保险是守门人制度建设的前提295 三、封闭式还是开放式的守门人制度:社区首诊制的发展之路297 四、资金随着病人走:医保预付制与按人头付费298 分论十九 行政化的困境:社区卫生服务体系发展滞后的制度分析300 一、初级医疗卫生服务与社区卫生服务体系的定位301 二、社区医疗卫生服务体系的形成304 三、政府职责与社区卫生服务体系的发展313 四、政策建议:社区卫生服务体系建设中的政府职责317 分论二十 民营医疗机构的发展与医疗卫生事业的社会公益性321 一、政府主导的两大着力点:全民医保与资源配置322 二、民营医疗机构发展的必要性323 三、民营医疗机构发展的制度和政策障碍325 四、推进民营医疗机构发展的政策建议328 分论二十一 全民医保与药品制度的变革330 一、“收支两条线”式的行政管理无济于事331 二、以药养医的真正终结者:医保机构333 三、基本药物制度并不一定要搞统购统销335 后记339 后记: 自2005年夏天开始参与到新医改的争论,已经三年有余了。在这三年多的时间内,我以鲜明的风格,主张中国的医疗体制改革应该走向有管理的市场化,并且对各种回归计划体制的思路和实践提出了质疑。 这一思路的核心,是把政府视为市场经济体系中的一个重要参与者,而不是把政府与市场割裂、对立起来。如果说在2005年,无论是在舆论界、学术界还是在决策层,对于市场的怀疑和批评均占据上风,那么我们可以说,经过三年多的争论,风向似乎有所改变,“政府主导与市场机制相结合”已经变成了新的时髦口号。但是,我依然希望提请大家仔细辨别,在这一时髦口号之下,很多所谓新医改的举措究竟是把政府主导与市场机制捏合拼凑在一起,还是水乳交融地结合起来? 不必讳言,我的新医改主张受到了广泛的欢迎,也产生了广泛的影响。不过,有一些好心的人士,劝说我不要使用“市场化”这个字眼,因为这个字眼被妖魔化了。事实上,即使是有关部门的领导人也曾经表示应该高度重视市场机制在医疗卫生领域中的积极作用,但是却反对“市场化”这一表述。在我理解,所谓“市场化”,意味着市场成为资源配置的基础性制度安排。实际上,这一点已经写入了执政党十七大的报告,尽管该报告没有使用“市场化”这个提法。 在中国改革开放的伟业三十而立之际,我不明白为什么“市场化”会被妖魔化。毫无疑问,作为学者,也作为改革开放伟业的亲历者和受益者,我应该有我的坚持。但无论如何,我要感谢好心人士的好意。

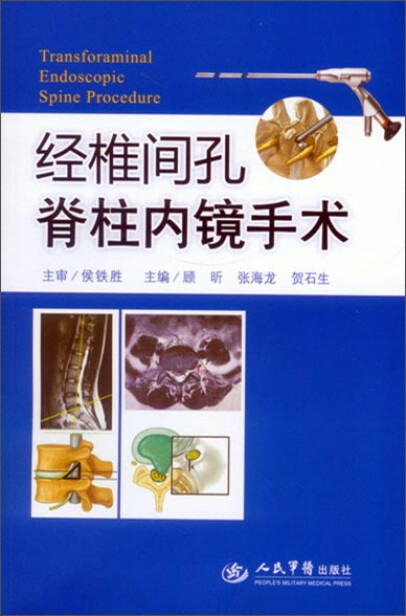

经椎间孔脊柱内镜手术

《经椎间孔脊柱内镜手术》介绍了脊柱内镜技术经过近30年的发展,在解剖人路的深入研究、内镜等器械的飞速发展、临床镜下操作技术日趋成熟的基础上日趋完善。椎间盘镜(MED)技术在椎旁肌间隙入路的基础上,完善内镜及器械的发展,已可解决绝大多数腰椎疾病的手术问题。而完全内镜技术在腰椎的后外侧人路解剖基础上,将内镜和通道合为一体,通过脊柱椎间孔这一解剖的天然门户,深入椎管和椎间盘而避免损伤后路结构,在脊柱微创技术上有着巨大的优势和发展前景。目前,经椎间孔脊柱内镜技术已成为脊柱外科的热点,由于其出色的微创特点和安全优良的疗效,众多的脊柱外科医生、疼痛科医生,乃至神经外科医生均抱着非常高昂的热情想要学习、掌握这门新技术。然而,与任何新技术的开展一样,首先需要有相关的理论基础,然后在尸体标本上的操作演练和熟悉,最后才能在临床实践中不断完善升华。纵观脊柱微创的书籍,目前缺乏一部完整介绍经椎间孔脊柱内镜各项技术的基础、解剖和临床实践,并符合巾国具体临床特点的书籍。

公共财政转型与社会政策发展

中国公共财政正在发生一场具有深远意义的结构性转型,体现出中国政府的发展战略正从单方面注重经济增长向重视经济社会协调发展的转变。中国社会政策领域中公共财政支出的绝对和相对规模都有所增长;公共财政支出配置流向的转变也促进了社会领域的治理变革,尤其是在医疗领域,公共财政转型在推动公共治理创新上的贡献良多。由于公共财政的转型,中国社会领域出现了发展型福利国家的雏形。政府致力于治理方式的创新和治理能力的提升,增进市场,激活社会,这对于社会事业的蓬勃和福利国家的建设,对于国家治理体系的现代化具有战略意义。

中国社会安全网的制度建设

在转型期的中国,计划经济体制时期建立的社会安全网已经千疮百孔。中国亟待构建新的社会保护体系,为弱势群体或者所有因社会风险而蒙受损失的人提供一个社会安全网。顾昕教授在本书中研究了我国城乡社会救助体系与医疗救助体系的建设,既立足本土,深入调研浙江、福建等地基层善;又放眼东南亚经验,结合其多年留洋背景,为我国制度建设开拓出有益的思考角度。

诊断与处方

把脉:中国医疗体制困境——看病贵:医疗费用超常增长。 看病难:医疗服务啧有烦言。 揭示:中国医疗体制改革新出路——走向“有管理的市场化”重新建构政府新职能而不是放弃市场化,重走计划经济时代的老路。 医疗体制改革牵扯着千家万户的神经。本书论据充实,观点独树一帜。研究视野不仅涉及中国北京、云南等地的城市和乡村,更有全球性医疗体制改革趋势的背景介绍。值得中国医疗体制改革的决策者和实践者关注。到竞赛中取胜的愉悦。对于幼儿来说,取胜的愉悦比父母的夸奖有更大的鼓励作用。