刘亮程

刘亮程,作家,1962年出生在新疆古尔班通古特沙漠边缘的一个小村庄,被誉为是“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。他种过地,当过乡农机管理员,劳动之余写点文字,几乎所有文字都在写自己生活多年的一个村子。著有诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文集《风中的院门》《一个人的村庄》《库车》等。 2019年1月22日,所著《捎话》获得“第十五届《当代》长篇小说年度佳作”第8名。

一个人的村庄(刘亮程作品)

579人今日阅读 推荐值 87.1%

人畜共居的村庄黄沙梁,闲人刘二最大的乐趣就是在村里游逛:他跟虫子玩,看别人劳动,问候枝头的小鸟,欣赏一朵花的微笑;他体会老鼠的艰辛,感受牛马的力量,看风把影子吹斜,丈量一场风有多远。他到谁家去从来不推门,等风把门刮开,然后进去,风又会把门关上。每天zui大的一件事情,就是早上站在村头,独自迎接日出。 他从一棵树木的枯荣领悟到生死无常,从一只鸟的哀鸣联想到祖先的命运。刘亮程汲取东方数千年诗意传统,开辟精神栖息地的文字王国,成就迄今无可超越的中文经典。

579

本巴(第十一届茅盾文学奖获奖作品)

96人今日阅读 推荐值 79.8%

江格尔的本巴地方, 是幸福的人间天堂。 那里人都二十五岁, 没有衰老没有死亡。 ——蒙古族英雄史诗《江格尔》 在史诗驻足的地方,《本巴》开始讲述。 沉醉在七七四十九天青春欢宴里的江格尔,接到远方哈日王的挑战,少儿英雄洪古尔只身出征。 不愿出生的赫兰,为营救哥哥洪古尔被迫降生人世,用从母腹带来的搬家家游戏,让草原上所有的大人在游戏中变成孩子,最终又回到母腹。 不愿长大的洪古尔为寻找失踪的弟弟,用捉迷藏游戏让草原上的一半人藏起来,另一半去寻找。 而在母腹中掌管拉玛国的哈日王,用做梦梦游戏让这一切成为他的梦,又在梦中让人们看见那个真实世界的本巴缔造者:史诗说唱者齐。 起初,这些人物只有名字,后来在风雪夜里,在一个个篝火旁的故事里,他们被讲活,有了灵魂。

96

刘亮程散文

39人今日阅读 推荐值 88.3%

刘亮程是上个世纪90年代登上文坛的散文作家,通过在回忆中重建自己的村庄这一独特的乡村书写,推出散文集《一个人的村庄》,令当时文坛为之哗然。刘亮程的散文渗透着自然与灵性,体现着对孤独和永恒的思考,被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。本书精选刘亮程早期村庄系列代表作《逃跑的马》《狗这一辈子》《寒风吹彻》《春天多远》等;以及新疆风土系列《最后的铁匠》《阿格村的夜晚》《热斯坦巷早晨》等;成熟期的《一片叶子下生活》《月光里的贼》等。,配以作者不同时期照片15幅,图文并茂,给读者新的阅读体验。

39

大地上的家乡(刘亮程作品)

22人今日阅读 推荐值 82.3%

“这里的岁月清晰可数,让你活得如此明白、如此清静。我在这个村庄,一岁一岁感受自己的年龄,也在悉心感受天地间万物的兴盛与衰老。我在自己逐渐变得昏花的眼睛中,看到身边树叶在老,屋檐的雨滴在老,虫子在老,天上的云朵在老,刮过山谷的风声也显出苍老,这是与万物终老一处的大地上的家乡。” 菜籽沟村堆满了故事:鸡鸣中醒来,日出而作,且耕且读,把地上的事往天上聊;看树上开会的乌鸦,等一只老鼠老死,做梦的气味被一只狗闻见;想象开满窗户的山坡,关心粮食和收成,在一棵大树下慢慢变老。这些飘在空中被人视若寻常而熟视无睹的故事,都是他的生活大事。 世界也是一个更大的菜籽沟村。远路上的新疆饭慰藉的是旅人疲惫的身心;一条长达三百多公里的牛羊转场道路,每年有数百万牲畜浩浩荡荡行走其间,绵延数千年;藉藉无闻的老人,一生中所有的礼仪,似乎都是为樶后盛大的葬礼所做的预演……心安即是归处,花开花落,死生忙碌,我们樶终都会活成自己的家乡。

22

把地上的事往天上聊(刘亮程作品)

16人今日阅读 推荐值 78.9%

从早年那个叫黄沙梁的村庄开始认识和体验世界,感受土地上的睡着和醒来,到如今在菜籽沟建了木垒书院,依旧把驴当知己,看光阴从晨到昏,在近三十年的写作生涯中,刘亮程一直致力于当个闲人,致力于创造一种和天地万物交流的语言体系。而他笔下那些如有翅膀的文字,负载着土地上的惊恐、苦难、悲欣、沉重,拖尘带土,朝天飞翔,也带领我们朝树叶和尘土之上仰望。在本书中,刘亮程回望了自己文学世界的精神源头,讲述了他对家乡和故土的情感,分享了他从日常闲事中悟出的智慧和对散文写作的理解与思考……这些细细密密的谈话聊天,如同一次次发生在民间墙根院落的喧荒,喧是地上的嘈杂之音,荒是荒天野地的荒。聊到酣畅时,语言开始脱离琐事,呈现朝上之势,好像能飞起来。喧至荒处,聊到天上,已然是语言尽头,却仿佛又是另一句话的开始。

16

刘亮程语文课:一生的麦地

16人今日阅读 推荐值 92.7%

这是刘亮程散文、诗歌精选典藏版。精选刘亮程散文、诗歌精华片段,立体营造充满自然野趣和哲思灵性的“一个人的村庄”,再现刘亮程生命中的两个村庄:用文字书写的村庄——《一个人的村庄》和用生命保护的新疆古村落——菜籽沟村。在书中,刘亮程以充满元气和灵气的文字、书画、日常劳作,带你远离市嚣,回归自然,释放乡愁,认领故乡。

16

虚土(刘亮程作品)

15人今日阅读 推荐值 79.4%

早晨,虚土梁上,一个五岁的孩子被开门声唤醒,看见村庄里的人都赶车去出远门。五岁的他矮矮的,只能看见许许多多人的脚、马的腿,看不见他们的眼睛。忽然,他认出了人群中有一个瘦瘦小小的自己。他坐在马车上,歪着头,脸朝后看着村庄不断消失。 从那个早晨之后,村庄里的人再也没看见早晨,他们醒来时总是中午。而那个五岁的孩子也不再长大,只是做梦。等他醒来,村庄的人都老了。他们围着他,让他说出,那个早晨他们到底去了哪里。

15

一片叶子下生活

11人今日阅读 推荐值 82.1%

本书精选了刘亮程的散文作品36篇。刘亮程以自己独特的视角和方式观察着他所生活的家园,周遭的一切,包括虫子、鸟、蚂蚁、狗、树、阳光、风、土墙……以及人,在他的笔下都是不一般的存在,他写他生活中的事物、身边的人、生活的状态。其文字朴实理智、充满哲思却又不刻板严肃,看似平常的东西都蕴含着深层的意义。读之令人印象深刻,回味无穷。

11

捎话(第十届茅盾文学奖入围作品)

8人今日阅读 推荐值 69.5%

第十届茅盾文学奖入围作品,《一个人的村庄》作者刘亮程暌违多年的全新长篇小说,一个韵味独特的文本,一次前所未有的阅读奇遇。位于东边的毗沙国与西边的黑勒国势不两立,开启了长达数十年的战争。两国间书信断绝,民间捎话人由此成了一种秘密职业,承担着传递两地间信息的重要角色。小说中的捎话人库,是毗沙国著名翻译家,通数十种语言,他受托将一头小母驴谢如同“捎话”一般,从毗沙捎到黑勒。库说,我只捎话,不捎驴。委托人却说,驴也是一句话。故事就这样开始了……在人和万物共存的声音世界里,风声、驴叫、人语、炊烟、鸡鸣狗吠都在向远方传递着话语。各种语言悄无声息穿行期间,神不知鬼不觉,却神鬼俱现。小母驴谢能听见鬼魂说话,能看见所有声音的形状和颜色,懂得为人服役也懂得猜度人心。于是,一人一驴,背负着“捎话”的任务,穿越战场,跨越语言间的沙漠戈壁,见证了许多生死和不可思议之事。

8

凿空(刘亮程作品)

6人今日阅读

古老的阿不旦村,正发生着大规模的挖掘事件: 地下,两个孤独的挖洞人各怀心事,相向而行。张旺才从外地逃荒来到阿不旦,在远离村子的地方,像老鼠一样在地底穿凿前进,一锨一锨建筑着黑暗宫殿;包工头玉素甫是最早走出阿不旦的人,他退回到村里,有条不紊地经营着地下世界,步步为营……几乎村里的每一个人都察觉到地洞的秘密,但谁都不能说出。 地上,石油井架崛起,到处都在挖掘,几乎将阿不旦村连同这里古老的生活方式彻底凿空,大地被挖成空壳,村庄凌驾在虚空之上。传说了一年多的挖石油管沟的“大活”来了,全村的人都扛着坎土曼在等,毛驴也一起等。“总有坎土曼的活吧”。 这是一个村庄的百年孤独,讲述两个挖洞人在地下没有影子的岁月,和人们徒劳忙碌永远在等待的生活。“在你有生之年,会看到许多东西消失,只有你希望的不会到来”。

6

刘亮程精品读本(树会记住很多事)

5人今日阅读 推荐值 91.4%

本书记录了独属于刘亮程的村庄,记录了他眼中的、心中的、生于斯长于斯、亦必葬于斯的土地。作者用情感记忆与诗性化语言构筑的黄沙梁世界是独一无二的,它潜于庸常生活的底部,隐约而持续地照亮,读者能在阅读中获得美的馈赠,非常适合中学生阅读。

5

人间有所寄

4人今日阅读 推荐值 65.6%

本书是王蒙、张炜、阿来、肖复兴、韩少功、刘亮程、周晓枫、苏沧桑等46位当代著名作家和文学实力新人联手创作的解读“人生幸福,寄于有所深情与热爱”的散文集。这些作家曾获得茅盾文学奖、鲁迅文学奖、全国少数民族文学创作骏马奖、人民文学奖、冰心散文奖、孙犁散文奖、三毛散文奖、大地文学奖等各类文学奖项。 全书内容分五章,分别是: 身着白衣,心有锦缎——有所感悟,寄“心动” 星海横流,岁月成碑——有所回忆,寄“往事” 飞鸿雪泥,烟雨平生——有所倾心,寄“美好” 阅尽人间,落笔是你——有所深情,寄“亲爱” 迷途漫漫,终有一归——有所思念,寄“故乡” 作家们以真切感人又富含哲思的文字,分享生命的种种有情,让我们明了:人生的安静与从容,丰盈与幸福,在于对身边的人、事、物保持深情与热爱,每一次孤独或悲伤来袭,都赖这些温柔且坚韧的力量,为我们抵挡

4

刘亮程语文课:鸟飞到了时间上面

3人今日阅读 推荐值 92.8%

这是专门为中学生精选的刘亮程散文集,除收录《寒风吹彻》《今生今世的证据》《我改变的事物》《两只狗》《柴火》等入选中学课本和语文阅读试题的名篇外,还精选《对一朵花微笑》《与虫共眠》《树会记住许多事》等自然主题名篇,以及《文学是做梦的艺术》《回望》等文学创作谈。本书既有代表作,又有文学观,对中学生来说,可谓一册在手,即可窥刘亮程文学世界的精髓。

3

年度散文50篇(2022)下册

《年度散文50篇(2022)下册》所有篇目由专家评审会“推举”“评选”而出,评审会由中国作协副主席陈建功、古耜、何向阳等文学界知名作家、评论家、编辑家组成。 从2022年30余家权威报刊中,评选出50篇有影响力的散文结集。入选作品题材多样,兼及散文各体裁的样式,注重情感真切,个性表达,艺术新颖,尤为注重作品的经典价值——情真而不装,性灵而不饰,境新而不炫,文美而不噪。 这50篇散文的选取,展示了2022年散文的成果,也体现了对散文走向突破的思考与期待,相信相当多的入选篇目经得起岁月的淘洗。散文集读来让人沉浸,如同享用一场文学的盛宴。

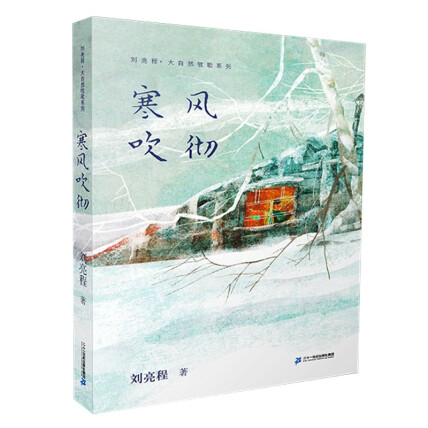

刘亮程大自然牧歌系列 4 寒风吹彻

本套书为鲁迅文学奖得主、茅盾文学奖入围者、“21世纪最后一位散文大家”刘亮程首次面向青少年的文学作品,共计五册。 作品以自然博物、田园风景、童年成长、故乡亲情为主题,生动鲜活地描述了乡野的100多种动植物,既有自然世界的丰饶,又有乡间生活的野趣,引导青少年读者发现自然、亲近自然、回归自然。作者语言优美朴实,叙述沉静又诙谐,意境梦幻,格调高雅,可作为现代汉语言美文写作的范本。

在新疆

3人今日阅读 推荐值 75.0%

《在新疆》是献给家园的长歌。在刘亮程的笔下,新疆是内在于我们生命的“吾土吾民”,他深情凝视着广袤大地上的山河和人民,现实和梦想、今天和昨天、具象和抽象,在他的叙述中水乳交融,流淌着将各民族人民从根本上连接在一起的情感力量。在独特的个人体验中,身边的人、物和事,都获得了饱满盛大的生命,清澈朴素的语言,看似不动声色,却深含珍惜和敬重。

3

我的孤独在人群中

本书是著名作家刘亮程散文作品集。 刘亮程,名字即符号,代表关于“人与自然、万物”的一种独特、神秘书写。 全书分为三章,主题分别是“我的”“孤独”“在人群中”。在旷野中遇见自己,在人群中体味孤独,心灵独行者刘亮程,对生命的体验如此深情而深刻。 作者在叙事时间的渐进和空间的延展中,为读者清晰展现出自己的人生地图与文学地理;更以智慧和诗情,复原并带领读者走进一个万物共生的自然与世界。

在荒野

本书收录了知名作家刘亮程的经典散文名篇,如《一个人的村庄》《寒风吹彻》《今生今世的证据》《黄沙梁》等,展现了一代乡村文学大家的文采和思想。荒野之上,一草一木,一虫一鸟,都能在作者的精神世界里延伸出对自然、村庄和故土的哲思。其文字朴实却不失机趣,思想豁达而又温厚,为读者开辟出一片诗意的精神栖息地。

站在黄沙梁边上

无

风中的院门

作者刘亮程虽然才过而立之年,却经历了中国农村的世事沧桑。庄稼人,牲畜,田野,小麦和树林……在他的眼中化出化入,生死衰荣。他在《住多久才算是家》一文中,有这样一段自白:“我一直庆幸自己没有离开这个村庄,没有把时间和精力白白耗费在另一片土地上;在我年轻的时候、年壮的时候,曾有许多诱惑让我险些远走他乡。但我留住了自己,我做的成功的一件事,是没让自己从这片天空下消失。”于是我们不难发现,丰沃而贫困的土地就变成了感情,他的哲学。

家园志

《在场主义散文奖五年丛书:家园志:高尔泰、金雁、刘亮程、章诒和、阎连科散文》为第四届在场主义散文奖获奖者作品卷,全书精选了高尔泰、金雁、刘亮程、章诒和、阎连科五位作家的多篇精彩散文作品。高尔泰《荒山夕照》《没有地址的信》,金雁《从陇西插队到考研》《倒转“红轮”》,刘亮程《半路上的库车》(节选),章诒和《一阵风,留下千古绝唱》《尽大江东去,余情还绕》,阎连科《北京:最后的纪念——我和711号园》(节选)等名篇被悉数收录。高尔泰作品在家国沧桑和世态炎凉上用笔,却在生命的磨难和砥砺上用力。金雁作品为我们展示了一幅具有直观效果的俄国知识分子心路历程图景。刘亮程作品把人与庄稼、家畜的关系置于核心,把记忆作为梦,渗透着充满农民天真如童话、深沉如哲学的想象。章诒和作品用感性饱满的笔触和近似黑色幽默的手法,表现了在特定历史条件下,戏剧大师们也难以把握的戏剧人生。阎连科作品以生态主义的立场、人文主义的情怀和在场叙事的姿态,真实记录了一段乌托邦式的田园梦。

逃跑的马(刘亮程童年与故乡系列)

《逃跑的马(刘亮程童年与故乡系列)》是作家、乡村哲学家刘亮程的散文集,精选了《逃跑的马》《狗这一辈子》《野兔的路》《一只猫》《一切都没有过去》《老鼠应该有一个好收成》等以动物为主要描写对象的散文作品。作为一个热爱乡土的作家,土地之上的动物是他倾诉的重要对象。作品中充满对动物的热爱,行文中常透出惊奇、有趣的口吻。这是作者观察“村庄”的另一个特别且重要的角度,让读者通过动物反观人类的命运和生活方式,思考生命的意义。

我改变的事物(刘亮程 名家散文经典 精装插图版)

《我改变的事物(刘亮程 名家散文经典 精装插图版)》是名家散文经典书系的一本。刘亮程散文精选集。本书收录作者著名的散文《我改变的事物》《一个人的村庄》《剩下的事情》《家园荒芜》《今生今世的证据》《最后的铁匠》《喀纳斯灵》《向梦学习》等等,汇集了作者创作以来优秀的篇章,较大程度上代表了作者田园牧歌的理想、独特的人生哲学、朴素而厚重的文字风格。

库车行

暂无简介

驴车上的龟兹

《驴车上的龟兹》主要内容:一切都像一场梦一样飘忽,一阵风一样没有着落。 也许为弥补那次行旅的急促,梦中我又沿那条长路走过无数次。 刘亮程以一个乡村哲人的眼光,带你步入古朴宁静的历史上的名城龟兹。让你亲历般感受着他把所见所闻所感信手拈来,编织着一个又一个故事,这里有热闹得如节日般的“逛巴扎”,有让人吃惊的千佛洞和古城遗址,有昏黄的暮色中沉静的老街巷,有祖传十三代还最后坚守着的铁匠,还有传嫁古代与现代的古董商人……他们过得生活像驴车一样缓慢悠长,这里没有现代城市的喧噪,“在这片田野里,一棵草可以放放心心地长到老而不必担心被人铲除。一棵树也无须担忧自己长错位置,只要长出来,就会生长下去。它依然按着自己的节律,享受着天赐地赏。刘亮程的不凡之处,也就在于他没有替这座老城发表见解,正如他说的“我希望听到这座城市自己的声音。那些沉默的嘴,迟早会说话……我宁愿做一个虔诚的倾听者,而不是代言人。”

正午田野

该书是被誉为90年代“最后一位散文家”刘亮程,继《一个人的村庄》、《风中的院门》之后的又一部散文新作。

喀纳斯灵

《喀纳斯灵(散文)》喀纳斯文丛 :喀纳斯是灵居住的地方。好多年前,是聚在喀纳斯的风里水里。看见是的萨满坐在湖边,萨满的灵也在风里水里。

乡村哲学的神话

乡村哲学的神话:“刘亮程现象”的反响与争鸣,ISBN:9787228069354,作者:赛妮亚编

天边尘土

这是一本乡村哲学式的散文,那种鲜活朴素的语言、独特的视角,倾诉了作者对人性的关怀,展现了大漠神奇迷人的风景,描绘了大西北人现代生存状态,以及对生命的敬畏和人世沧桑的感受,渗透着某种宗教气息。

共读计划·著名中学师生推荐书系·遥远的村庄:刘亮程散文精读(修订版)

《遥远的村庄:刘亮程散文精读(第二版)》内容包括:第1单元对一朵花微笑;第2单元与虫共眠;第3单元一个长梦;第4单元风把人刮歪;第5单元住多久才算是家;第6单元远远的敲门声。《遥远的村庄:刘亮程散文精读(第二版)》由刘亮程著,黄荣华编注。《遥远的村庄:刘亮程散文精读(第二版)》是“著名中学师生推荐书系”中的一册。

半路上的库车

库车,古称龟兹,地处天山中部南麓,塔里木盆地北缘,是古丝绸之路上屈指可数的历史文化名城之一。时光流转,今日的库车老城虽然已经日趋沉默,但当地人经年不变的生活,更像一种等候。本书结集刘亮程关于库车的散文16篇,文字朴素沉静而又博大丰富,以诗意的探针触碰文化传承中的种种裂痕,期待属于读者自己的遇见。 佐以刘亮程手绘插图若干,以图文并茂的方式带你走进库车。

散文精读·刘亮程

静心且读,且读且思。本书是“且读”书系的一种。刘亮程是我国当代著名作家,被誉为“20世纪中国最后一位散文家”。他的文字朴实、沉静、博大而又丰富,身边小事皆可入文,村中动静皆可成诗。本散文集由作家亲自审定,收录其创作生涯各时期的代表作品,分为抒情、人物、旅途、感悟四辑,包括《与虫共眠》《寒风吹彻》《今生今世的证据》等几十篇,均是进入刘亮程文学世界必读的精品。

刘亮程 大自然牧歌系列(共5册)春天的步调/今生今世的证据等

本套书为鲁迅文学奖得主、茅盾文学奖入围者、“21世纪最后一位散文大家”刘亮程首次面向青少年的文学作品,共计五册。 作品以自然博物、田园风景、童年成长、故乡亲情为主题,生动鲜活地描述了乡野的100多种动植物,既有自然世界的丰饶,又有乡间生活的野趣,引导青少年读者发现自然、亲近自然、回归自然。作者语言优美朴实,叙述沉静又诙谐,意境梦幻,格调高雅,可作为现代汉语言美文写作的范本。

刘亮程大自然牧歌系列 1 春天的步调

本套书为鲁迅文学奖得主、茅盾文学奖入围者、“21世纪最后一位散文大家”刘亮程首次面向青少年的文学作品,共计五册。 作品以自然博物、田园风景、童年成长、故乡亲情为主题,生动鲜活地描述了乡野的100多种动植物,既有自然世界的丰饶,又有乡间生活的野趣,引导青少年读者发现自然、亲近自然、回归自然。作者语言优美朴实,叙述沉静又诙谐,意境梦幻,格调高雅,可作为现代汉语言美文写作的范本。

对一朵花微笑

《对一朵花微笑》是有名作家刘亮程关于自然主题的散文集。本书收录了《对一朵花微笑》《我改变的事物》《树的命运》等名篇。这些作品,阳光充沛,令人想起高更笔下的塔西提岛,但是又没有那种原始的浪漫情调,在那里夹杂地生长着的,是一种困苦,一种危机,一种天命中的无助、快乐和幸福。

谁的影子(刘亮程童年与故乡系列)

本丛书将基于《一个人的村庄》《在新疆》《风把人刮歪》等散文集,选择适合初中生(12—15岁)阅读的作品,结集出版。本书与其他同类出版物的不同在于,一是专门针对中小学生对语文素养的要求(刘亮程作品多次入选中学教材),选取佳作;二是在融合出版方面增加编辑含量,如嵌入非物质文化遗产木卡姆、江格尔等,增加图书特色。

逛巴扎(刘亮程童年与故乡系列)

《逛巴扎》是著名作家、乡村哲学家刘亮程自选散文集,收录关于新疆生活的9篇经典作品,包括《最后的铁匠》《生意》《五千个买买提》《逛巴扎》《龟兹驴志》《木卡姆艺人》等,由陈伯吹国际儿童文学奖插画奖获得者、插画家罗玲绘制插图。作者饱含深情地描写了新疆老城中的日常生活,热闹的巴扎,各种各样的生意,五千个买买提,唱木卡姆的艺人,随处可见的亲切的小毛驴……日出日落,万物生长又老去。本书是青少年读者了解新疆、感受文学典范性的一部佳作,作家以生动的笔触、细腻的观察、闲人的趣味,呈现出时间深处的故乡。

刘亮程童年与故乡系列5册 逃跑的马 那个让我飞起来的梦 逛巴扎 张欢阿健的童年 谁的影子 温暖人

《那个让我飞起来的梦》: 该书是作家、乡村哲学家刘亮程的散文集,围绕“乡村”和“自然”两大主题,呈现了刘亮程的自然文学世界,收录了《对一朵花微笑》《树会记住许多事》《共同的家》等文章。书中多篇文章入选中学语文教材和全国各地初、高中语文阅读试题。篇章短小精悍,突出主题,具有浓厚的乡土情绪、生命意识和自然的童心,抒写了对人与自然和谐的追求。 《逃跑的马》: 该书是作家、乡村哲学家刘亮程的散文集,精选了《逃跑的马》《狗这一辈子》《野兔的路》《一只猫》《一切都没有过去》《老鼠应该有一个好收成》等以动物为主要描写对象的散文作品。作为一个热爱乡土的作家,土地之上的动物是他倾诉的重要对象。作品中充满对动物的热爱,行文中常透出惊奇、有趣的口吻。这是作者观察“村庄”的另一个特别且重要的角度,让读者通过动物反观人类的命运和生活方式,思考生命的意义。 《张欢阿健的童年》: 该书是作家、乡村哲学家刘亮程的散文集,收录了《捉迷藏》《托包克游戏》《张欢阿健的童年》,是以儿童为主要描写对象的作品集。作品的语言平实自然,亲切有趣的叙事中,不乏对人生、对时间的哲学思考。新疆广袤的土地承载着孩子们的喜怒哀乐,作为“过来人”的作者既是回忆者,又是旁观者,在时间的交叉路口,童真与深度交织,有些东西得以永远停留彰显。 《谁的影子》: 该书是作家、乡村哲学家刘亮程的散文集,以“村庄”和“哲思”为选文基调。收录了《一片叶子下生活》《谁的影子》《我独自过掉的两种生活》等名篇。童年的村庄是作者永恒的精神故乡,他以独特的视角感受炊烟、树、风、小虫和与此有着千丝万缕联系的人,并由此引发对人生和时间的思考。绘者大吴用图画表达文字中的思考,图文互补叙事,形成两个维度的倾诉,给读者丰富的阅读体验。 《逛巴扎》: 该书是作家、乡村哲学家刘亮程的散文集,收录关于新疆生活的九篇经典作品,包括《的铁匠》《生意》《五千个买买提》《逛巴扎》《龟兹驴志》《木卡姆艺人》等。作者饱含深情地描写了新疆老城中的日常生活,热闹的巴扎,各种各样的生意,五千个买买提,唱木卡姆的艺人,随处可见的亲切的小毛驴……日出日落,万物生长又老去。该书是读者了解新疆、感受文学典范性的一部佳作,作家以生动的笔触、细腻的观察、闲人的趣味,呈现出时间深处的故乡。

那个让我飞起来的梦(刘亮程童年与故乡系列)

《那个让我飞起来的梦(刘亮程童年与故乡系列)》是作家、乡村哲学家刘亮程的散文集,围绕“乡村”和“自然”两大主题,呈现了刘亮程的自然文学世界,收录了《对一朵花微笑》《树会记住许多事》《共同的家》等文章。书中多篇文章入选中学语文教材和全国各地初、高中语文阅读试题。篇章短小精悍,突出主题,具有浓厚的乡土情绪、生命意识和自然的童心,抒写了对人与自然和谐的追求。