相关作者的搜索结果

本草文献十八讲

2人今日阅读

本书从东汉《神农本草经》谈起,一直到清代的《植物名实图考》,以十八部重要的本草著作为线索,对它们的编撰过程、主要特点、基本内容等进行介绍,源流梳理清晰,考证细致,评论公允,多有创建,全面介绍本草文化,是本草文献入门的极佳读物。

2

玉吅斋石墨谈屑

本书收录王家葵近年读碑笔记六十篇,内容包含对古代书家、碑帖的考证。作者善于在细微处做学问,对古代碑帖及其中提及的事件、人物进行精细严密的考证,论证过程融汇丰富的文学、历史、医学知识,文献、图像材料,能在纷繁复杂的材料中抽丝剥茧、层层寻绎,并加以犀利风趣的历史评说。文章均为千字短文,视角新颖,颇多新见,充分展现了作者的研究志趣及能力。阅读本书不仅能增添对书法史新的认识与理解,对开阔书法研究视角、补充书法史料、增进书法与其它学科的融通亦能有所助益。

《本草纲目》通识--中华经典通识

《本草纲目》是我国著名的医药学著作,亦被英国科学家达尔文称为“16世纪的中国百科全书”。然而,普通读者往往望而生畏,想读亦难寻入门之径;即使是文科学者,对医药文献,尤其是隐藏在其中的本草文献也同样感到陌生。该如何阅读这部皇皇巨著,《〈本草纲目〉通识》提供了一种路径。本书从李时珍纪念邮票谈起,介绍了中国本草源流及各时期的代表著作,又从医药学、博物学视角,详细剖析《本草纲目》的体例架构与版本沿革。行文中不仅多举与生活息息相关的药用知识、经验,还涉及《本草纲目》中有趣的“冷知识”,如食物相克中蜂蜜反葱的例子、同名异物中此鲨鱼“非海中沙鱼”的例子等,令读者在兴味盎然中了解《本草纲目》的真面目。

玉吅读碑:碑帖故事与考证

我在十七八岁的时候开始学习刻印,大约是初生牛犊的缘故,渐渐地竟然敢把印面涂黑,在上面胡乱刻画。姑婆所住的方池街离我们的陕西街不远,在人民公园饮茶以后,她也会过来坐坐。是她老人家要求我,还是我主动奉承她,已经不太记得,总之要刻一方“玉林”两字的小印,这是她老人家的名讳。涂黑的印面上很快出现了“玉”字的轮廓,“林”则应该先勒出中间两竖,一时糊涂,我首先在印石边上刻了一长竖——这就没有办法补救成“林”了。我又不忍放弃,忽然想起东城根街口有家小食店招牌上的“口吅品”三个字,于是信刀改成了“吅”字,“玉吅”从此作为我的别号和斋馆。

四川近百年诗话·两松庵杂记

本书为四川耆献朱寄尧先生两部作品的合编。朱寄尧(1918—2002),四川成都人,终身从事外语教学和研究工作,然具备多方面的古典文化素养,工书画、篆刻,于书无所不窥。以是,得与蜀地贤达(如赵熙)及抗战中流寓蜀地的硕儒(如朱光潜、程千帆等)有广泛的交游。善言掌故,尤对鸦片战争以降百余年间的四川诗界掌故知之甚悉。《四川近百年诗话》蒐采的范围,便围绕“四川”展开。大致有三种情形:蜀人蜀诗(蜀地诗人,作于蜀地)、蜀人之诗(蜀地诗人出蜀后所作)以及入蜀之诗(中原士人,或为游历,或值兵燹,入蜀而所为作)。时间上,则是鸦片战争以降的百余年间。其蒐辑撰作宗旨,刘君惠先生在序中说是“审音知政”,使读者览此,可以略知在民族危殆之际,巴蜀豪杰志士的所感、所思、所为以及所歌。因此,作者特别注意蒐集与时代关系密切的,歌咏、慨叹时事甚至直接参与历史事件、影响历史进程的其人、其事、其诗。在诗料的组织和史料的安排上,或以人系诗,或以诗解人,或藉诗存史,或以史证诗,显示了清晰的诗史意识和保存乡邦文献的苦心。 《杂记》亦为作者晚年所纂辑,一仿传统文人笔记形式,如自序中所说,乃“平生读书阅世,偶有所触,略事收录。岁月既久,积如干则”的“聊资谈助”之作,其中谈学术,谈掌故,谈风物,谈旧俗,涉笔成趣,情致摇曳,览之可以解颐,足资多识,一些学术史上、艺术史上的因缘,也藉之以存。如《谈艺录》一条,记载作者友人綦江人庞俊曾与钱锺书通信,订正钱氏《谈艺录》上关于黄庭坚诗注的失误;《蓝桥生》一条,记民国间成都琴人蓝桥生哀艳奇绝、惊心动魄的传奇往事,均具备很高的学术价值和美学意义。

一卷田歌是道书:玉叩斋随笔(艺林藻鉴)

作者以随笔的体裁,对古代碑文及其中提及的事件进行精细的考据和引申发挥,包括轶闻掌故和犀利风趣的历史评说,融汇了丰富的历史、宗教知识。既有对古代碑刻拓本从现存实物、文本内容、图像等多个角度进行的综合、比对,也有以证据为基础的推理。

我与狸奴不出门

本书收入王家葵先生近十年来所撰写的学术随笔,分为五个部分:艺术杂谈、流外呓语、本草笔谈、书成感言、缀玉百一。“艺术杂谈”涉及书法、金石,“流外呓语”“本草笔谈” 涉及中医药文化,这是作者历年来关注与研究的重点。“书成感言”则收入作者序跋数篇。“缀玉百一”收录作者的集句诗101篇。2016年一只小小流浪猫来到作者的工作室定 居,以上文章几乎都由这位正式名称“小白白”的异瞳猫咪督成,遂借放翁“我与狸奴不出门”作为正式书名,这也是玉吅斋随笔的第三种。

养性延命录校注

《道教典籍选刊:养性延命录校注》共分上下两卷,上卷叙教诫、食诫、杂诫、祈禳等项;下卷述服气疗病、导引按摩、房中术等项,主体由本经、校勘、注释三部分构成,并附录《太清道林摄生论》、《太清经辑注》两篇文献。

真灵位业图校理

南朝齐梁时道教学家、中药学家陶弘景所作《真灵位业图》是中国道教最早的一部神仙谱系,是最早将纷乱的道教神灵整理为谱系和统属的代表作,在中国道教史上有极其重要的地位。其主要内容和影响有两点:一,陶弘景提出“仙亦有等级千亿”的理论,并以此给神仙世界划分等级差别。二,本书从众多的道教神灵中抽出七位主神,其中前四位的主神已初步具备了后世道教所尊奉的“三清尊神”的神格,而高居玉清境之上的“元始天尊”则正式被定为道教的最高神,这样,道教从开始时期的多神教向一神教发展和转化中迈出了关键意义的一大步,在道教史上影响深远。王家葵教授以《道藏》本为底本,参校以《秘册汇函》本、《说郛》一百二十卷本,采用疏证的体例,对每一位神灵的来龙去脉进行了考证。本次校理本大大扩展了读者对道教神仙体系的理解,是一部高水平的古籍整理著作。

陶弘景丛考

本书并非有关陶弘景生平、著作、思想的通论性文字,作者试图通过史料的考据,勾勒出尽可能接近历史真相的宗教家的、医学家的、书法家的陶弘景形象。书中每一条目,皆是著者深思所得,皆有文献依据,但绝无因袭之论。 全书分五个专题,分别为:陶弘景交游丛考、陶弘景著作丛考、《真诰》丛考、陶弘景书法丛考、新订华阳陶隐居年谱,另有附录两种:陶弘景传记资料汇编、陶弘景事迹类编。共约四十万字。 陶弘景交游丛考 陶弘景一生,跨宋、齐、梁三代,经历可谓复杂。宋齐更替时,陶弘景曾从刘秉、袁粲起兵攻萧道成,事败,乃转投萧齐,后因求宰县不遂,永明十年(492)上表辞禄,隐茅山修道。比至萧梁革命,早已退隐山中的陶弘景又积极援引图谶,以示拥戴。入梁34年,梁武帝对陶弘景虽恩遇有加,乃至《南史》对其有“山中宰相”之誉。但在举国崇佛的大环境下,陶弘景被迫出走远游,作为妥协,以道教上清派宗师的身份往鄮县礼阿育王塔,自誓受戒,佛道兼修。本章以陶弘景交游人物为线索,对与六朝宗教史密切相关的几个重大问题,如梁武帝对三教的态度,陶弘景礼塔受戒的动机,上清派的传授次第等,略作探索。 本章重点结论有二:陶弘景之礼塔受戒,应是研究六朝佛道关系的重要问题,但从傅勤家著《中国道教史》以来,几乎所有的研究者都将此事视为齐梁佛道交融的例证,而从未分析陶弘景礼佛的真实原因。我们认为,陶弘景此举实非出于自愿,而是为维护茅山道众的生存,不得已而为之者。陶弘景悼沈约诗“我有数行泪,不落十余年,今日为君尽,并洒秋风前”,应是陶弘景被迫受戒后痛苦心境的写照。而其入梁后对武帝之小心翼翼,如化名出走、与梁武帝论书、进《周氏冥通记》、两次自杀的举动等一系列事件,都可作为证明。就梁武帝而言,也从来没有把他目为“山中宰相”,乃至最后给予“贞白”的谥号,有意无意之间犯其父讳(父名贞宝,字国重)。

石头的心事

本书是王家葵先生在《南方都市报》开设的“玉吅读碑”专栏的结集,凡五十篇。作者以随笔的体裁,对古代碑文及其中提及的事件进行考据和引申发挥,融汇了丰富的历史、宗教知识。精细的考据和大胆的猜想,出言有据的轶闻掌故,犀利风趣的历史评说,作者以其博学与睿见,把读者带入引人入胜的碑文乾坤。

《神农本草经》研究

《神农本草经》是中医学四大经典之一,在中国医学史上占有重要的地位。《〈神农本草经〉研究》一书侧重于文化学、药性理论、辑复文献的研究,在众多《神农本草经》研究著作中独具特色。不仅揭示了《神农本草经》的学术思想内涵,更重要的是深刻阐述了《神农本草经》产生的社会文化背景,填补可《神农本草经》研究的空白。对中医临床、中药研究、历史研究、文献研究均具有重要意义。

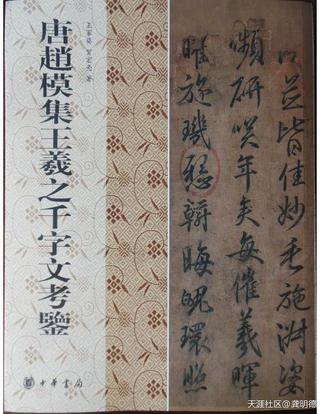

唐赵模集王羲之千字文考鉴

[唐趙模集王羲之千字文]宋元以來記載不絶 清代入乾隆内府 并著録於[石渠寶笈初編]民國初年 火焚後的殘卷現身廣東 爲羅惲所得 旋轉售何犖 并携帶南渡臺湾 後歸丁念先 2011年作爲丁氏[念聖樓]編號第一的藏品 出現在上海道明春季拍賣會上 獲得此卷的新藏家爲本書著者王家葵教授提供了高清大圖 并數次邀請著者對此卷上手目驗 著者做了大量的考核 研究工作 历經四年 完成本編 著者的結論 趙模千字文曾經有過多件複本 但這份墨迹殘卷及其完整刻石拓本 則是碩果僅存者 從諱字的刮削情况看 宋以前的可能性較大 著名的集字碑[懷仁集字聖教序]即主要從此取材

中药材品种沿革及道地性

《中药材品种沿革及道地性》是“中药材GAP系列丛书”之一,详细介绍75种常用中药的品种变迁与道地沿革。资料详实,说理性强,不仅可为GAP基地建设在品种和产地选择上提供依据,也可作为从事中药学、植物学相关教学研究人员的参考书。

瘗鹤铭新考(著名学者王家葵对《瘗鹤铭》的结论性意见)

《瘗鹤铭新考》为艺术史研究著作。位于镇江焦山的摩崖石刻《瘗鹤铭》自宋初进入文人视野,便受到极度追捧,热情至今不衰。但有关《瘗鹤铭》的作者、拓本情况、书法价值等,却一直众说纷纭。本书分上中下三编,分别讨论《瘗鹤铭》的作者,《瘗鹤铭》的接受史,《瘗鹤铭》拓本等问题。在综述前人的基础上,对上述问题皆提出结论性意见,树立新义,足以备一家之言。

玉吅斋随笔

本书是作者有关道教研究、书画掌故、中医文献的文言小品随笔。全书共三卷,分别为“道书札记”、“书画琐闻”、“岐黄小语”。道书札记为作者研读六朝道教文献所作随笔,主要围绕佛道关系展开,颇有发明;书画琐闻以掌故逸闻为主,饶有趣味;岐黄小语涉及医经本草,名医事迹,偶有考辨议论。

近代书林品藻录

《近代书法林品藻录》是书法名家王家葵先生书法评论作品,以司空图《诗品》为纲目,选出一百二十位1900-1999年间去世的书法家,根据其书法风格,人物性格,职业特点,归为二十四品,每品五人,前有小段序言,叙说甄选其人原由,及对此类特点的说明。接下来,每位书法家单独占一条目,每一条目由开篇、正文、图片三部分组成。开篇采用浅显文言,每一人物之末以“赞”总结;正文则用白话写成,文辞直白,观点鲜明,其内容或研究艺术流派,或介绍作品背景,或谈论相关掌故,但所有内容都与图片呼应;所选书法图例,来源慎重,首先排斥有争议或疑伪的作品,是作者精心选择的代表作。

千古绝唱系列:玉雪双清(赵熙胡薇元的翰墨因缘)

《玉雪双清:赵熙胡薇元的翰墨因缘》内容为私人珍藏,从未面世,具有很高的收藏价值。其内容的具有很高的学术价值。 此册赵熙与其老师胡玉津唱和真迹明信片共140余张,流传有序。前后有谢无量、易均室等近代名家题跋,,当年郭沫若在编辑《赵熙全集》时未获得此资料,其中很多诗为集内遗漏。该明信片保存完整,邮票、邮戳等完整清楚。从书法、文学,史料等三方面皆有很高的学习、研究,收藏的价值,弥足珍贵。

本草纲目图考(全2卷)

《本草纲目图考(全2卷)》是“本草纲目研究集成”丛书之一。书名中的“图考”,乃是“考图”之意,将《本草纲目》“一祖三系”之金陵本、江西本、钱(蔚起)本及张(绍棠)本这四大系统药图进行逐一比较,考释各版本《纲目》药图存在的异同及与前后其他本草药图之继承关系,尽可能地分析其原委,有助于考证药物品种之本真,弥补《纲目》最初始版本——金陵本药图简陋之不足。内容分为两大部分 :第一部分“总论”阐述了对《纲目》图例进行版本校勘与图像考证时所涉及到的共性问题,及分别对金陵本、钱本、张本图例进行考察后的总结,附录关于图像关系的结论可供读者进一步学习或研究《纲目》图例 ;第二部分“各论”对《纲目》所载1110幅图例的四个版本进行了较为细致的对比和讨论。

本草博物志

暂无简介

千古绝唱系列:千字文

每一位书法名家都有其代表作品,这些代表作也都是中国古代的经典美文。市面上将之作为字帖出版的多,从文史价值与书法史角度赏析的却近乎于零。故作为文学爱好者,只能从铅字里欣赏文章的精彩;作为书法爱好者,又往往只看到图片中书家的风范,忽略了文章本身。 《千古绝唱》系列则提供了一种全新的阅读方式,以作品图版代替死板的铅字,配以精心写就的解析与背景资料,采用舒心悦目的版式,将书法与文章的魅力同时呈现给读者。 阅读的享受之外,通过本系列,书法爱好者特别是书法专业学生可弥补自身在书法史、美术学、文史知识方面的不足;文学爱好者则得到不一样的阅读体验;普通读者也能因此丰富学识,提高品味,培养对中国传统文化的兴趣。 本册为《千古绝唱》之《千字文》,图版精致、行文生动。

本草笺谱

《本草笺谱》由有名作家、书法家、中医药研究专家王家葵教授亲选原《本草纲目》(明代)中200种草本图,对图中所述草本物品名称从书法和艺术的角度进行诗意品评。配以简评、简注,并由王家葵教授依照古代诗词格律亲自用章草写就书帖,借以明示其价值和特点,方便书写者赏鉴、使用。图书将两种诗意品评和书法鉴赏方式相结合,共同为读者提供一部可读、可用、可赏、可收藏的图书精品。以本草为主题,从不同关注点衍生适合专业人员使用的当代笺谱。

神农本草经笺注

《神农本草经》三卷,约成书于东汉早期,是我国现存最早的药学著作。全书共收录365种药物,根据毒性与功效分为上、中、下三品,记载了药物的性状、主治功用、产地采收等信息,大多朴实有验,历用不衰。书中初步确立了四气五味、七情配伍等中药理论基础,是对我国中医药的第一次系统总结,对后世的本草文献、药物理论、临床用药有着重大贡献和深远影响。 《神农本草经》原书久佚,南宋以来多有辑复,其中以清代孙星衍、孙冯翼辑本最为精审。本书即以孙氏问经堂校刻之辑复本为底本,以《周氏医学丛书》本、《四部备要》本、黄奭辑本为校本,对勘《政和本草》《大观本草》白字部分,先校文字,再加以笺疏和注释。笺疏部分,博引群书,考证药物名实;注释部分,则针对经文中的重点词句出注,以解决名物、词汇、医药等方面诸多疑义。

近代印坛点将录

《近代印坛点将录》是著名学者王家葵先生用前代“点将录”体例,对近两百名活动在二十世纪的篆刻家进行评论的文集。体例因旧,言语文白相间,辞采雅致有理趣。多涉及文献典章,虽是轶闻掌故亦有据可踪。月旦人物,观点贯穿始终,前后呼应,有如应响。整部书是有章法和妙得的。