出现在书名中的结果

共 385 条

中国邮票

<中国邮票>是我社“文物鉴赏与收藏丛书”之一,由邮票收藏家杨海涛先生撰稿。书中不仅讲述了中国邮票的简要的历史,而且紧密结合现实邮票收藏的一些热点问题作了阐述,如专题收藏、欣赏、真伪鉴别和如何投资等。

德纳罗密档:1877年中国海关筹印邮票之秘辛

大龙邮票是中国海关试办邮政发行的第一套邮票,是中国现代邮政逐步走向正轨的标志之一,长期以来受到史学界和集邮界的广泛关注和研究。《德纳罗密档》是最新发现的与大龙邮票相关的一份重要的原始档案资料。1877年,也就是在大龙邮票发行前一年,中国海关总税务赫德的重要助手、驻伦敦办事处主任金登干充当中间联络人,为中国海关在英国寻找邮票设计和印制的供应商,由此展开了与伦敦著名的货币和纸张制造商德纳罗(De La Rue)公司的工作交往,双方就邮票的设计、水印的图样、油墨的选择、印刷的方式及订货单内容等进行了深入的沟通和探讨。《德纳罗密档》是德纳罗公司1877年的中国档案,这本资料属最新发现,140年来从未公开,其中许多内容可以和《中国海关密档——赫德、金登干函电汇编(1874—1907)》(中华书局出版)中的章节相互印证、相互补充。

中国普通邮票图鉴(1950-2013)

这是一本目录形式的新中国普通邮票研究专著。作者收录了自新中国成立以来,中国邮政发行的全部普通邮票,并对这些普通邮票的印刷、发行等方面的内容进行了研究和展示,是集邮爱好者、特别是传统集邮的爱好者不可缺少的一本工具书。

上海集邮文献史(1872-1949)

早期邮坛(清末民国时期)的上海集邮文献,其重要性和邮学价值,是构成中国集邮通史和专业史的核心。研究早期邮坛的上海集邮文献有助于考察、梳理中国邮政史、邮票史、集邮史上的许多重要问题。本著以甄别抢救清末民国时期上海集邮文献为主旨,将散见于清末民国时期各种报刊、文集、日记等文献中的有关集邮资料进行剔抉爬梳,置清末民国时期的上海集邮文献于中国集邮史、邮政史、邮票史的大视野中,从文献学视角系统记述从1872年至1949年上海集邮文献的编辑、出版、发行状况及其特点,客观评价这一时期上海集邮文献的历史地位。并且力图将集邮文献史这一课题扩展深化,挖掘华邮珍品、邮商行业、邮票拍卖、邮会、邮展以至新邮炒作、邮票造假等在当时集邮书刊披露的史实遗闻。

情系红印花

本书以纪实的笔触,真实记录了20世纪中国邮坛著名的集邮伉俪王纪泽与张包平之的集邮人生,两位集邮家因邮票而结姻缘,终生收集、研究邮票,主攻红印花邮票,形成独具特色的《红印花专集》,当得知国家缺少完成的红印花邮票资料时,毅然捐献给国家,为国家保留了完整的红印花邮票的第一手资料,也成就了集邮家的不屈精神、顽强精神、奋斗精神和奉献精神。此书由《邮友相遇一往情深》《姻缘相知伉俪佳话》《求索相契红印花痴》《善举相依大爱无私》和《缅怀相思厚德遗风》等章节组成,书后附录王纪泽、张包平之年谱。

中国珍邮集粹

1人今日阅读

《中国珍邮集粹》精选了我国从清朝至今约130种珍贵邮票和邮资封片。这些邮票和邮资封片经过无数次的市场洗礼与检验,至今依然傲视群雄。本书对这些珍邮的产生、发现、存世量、国内外的拍卖纪录、最新市场价格以及流传过程中产生的奇闻轶事做了详细的介绍,并配有170多张高质量图片。《中国珍邮集粹》是一本史料性、文学性、知识性并存,兼具趣味性、通俗性、实用性、欣赏性的工具书,可为广大集邮爱好者及大众读者了解珍邮提供参考。

1

黑便士的奇幻穿越

这不是一本传统的小说、回忆录或传记,而是一本对世界第一枚邮票——黑便士及其发明者罗兰·希尔爵士深刻解读的穿越小说。它引领我们在时间与空间中自由穿梭,但又始终立足于当下,不仅将罗兰·希尔爵士描绘得细腻迷人,更将黑便士的诞生过程及英国邮政史刻画得淋漓尽致。

邮史钩沉寻初心:邮票发行工作的实践与思考

本书作者系近二十年邮票发行与变革的亲历者,该书以讲故事的方式,初次披露了我国改革开放以来,促进邮票发行工作科学化、规范化、民主化的一些重大决策;重大题材邮票的策划、设计内幕;邮票设计家的传奇经历,以及我国知名大龙邮票、红印花加盖等邮票背后的精彩故事。文章语言轻松,故事性强,可读性强,适合广大集邮爱好者、邮政从业者阅读。

武汉与世界邮展

《武汉与世界邮展》是由新华出版社出版发行的集邮文化精品图书。中国2019世界集邮展览于6月11日-17日在武汉成功召开,本书记录了世展盛况以及世展背后的故事,讲述了邮展的起源及邮票的由来和分类,并收录了众多武汉题材邮票,对于集邮爱好者而言有重大的收藏意义。 本书一共分为四个部分:邮票与集邮、中国与世展、邮票上的武汉、武汉世界邮展。前两个部分阐述了中外邮票与集邮的前世今生,后两个部分讲述了武汉世界邮展的故事并详细介绍了武汉相关邮票,值得相关爱好者细细一品。

大邮商

5人今日阅读 推荐值 90.0%

这是一部关于邮商的长篇小说。小说通过谭小雷、郝温学、江源和洪建军这四大邮商的成长历程,对1978年到2011年的中国邮票交易市场作了全景式的扫描和概括。小说既生动阐述了四大邮商的生存发展,又详细勾勒了他们的爱恨情仇,作者紧扣“邮商”这个主题,对大时代下的中国邮市抒发了自己的理解和感悟。作为职业邮商和邮票专家,作者对邮票市场的生存之道和交易过程十分熟悉,对中国邮商的成长历程也了然于胸。邮票是什么,邮市是什么,邮商是什么,这部小说都有交代。

5

猴票她爹和爹的猴儿

作者以纪实小说的手法,以即将面世的第四轮猴年生肖邮票的发行历程为主线,将36年来中国集邮界的传奇——猴票的前世今生进行了回顾。通过官方亲历者的视角,揭秘了1980年与2016年邮票由艺术大师黄永玉设计的两轮猴年邮票诞生的始末,以及邮政人为了创造经典而所爆发出的激情与智慧。书中还介绍了邮迷与投资者在购买猴票时,对它的痴迷、追寻、狂喜与扼腕。

情系方寸责所寄:原国家邮政局邮资票品司创新探索追忆

作者系原国家邮政局邮资票品管理司的司长,本书披露了国家邮政局成立初期,在邮票选题、邮票发行、邮票品种等方面创新的一些尝试。书中还原了重大活动、重大事件及重点邮票中不为人知的幕后工作细节。特别是作者详细描写了考证存疑多年的“猴票”发行量过程,首次公布了准确的猴票发行量。本书文字描述生动,可读性强。

中外邮票上的火车头

为了纪念火车头诞生210周年,展示中外铁路机车风采,讲述铁路机车发展历程,普及铁路机车知识,弘扬铁路产业文化,作者将自己收藏的这些火车头邮票,翻拍成图片后汇编了这本画册。

“猴王”是怎样炼成的

本书是一位业余作者创作的带有“邮味”的纪实文学小说,讲述了一位小人物收藏猴票的曲折经历,描述了他从普通邮人成长为“猴王”的艰辛历程,是作者对生肖猴票价值的独特感受与体悟。既有收藏情怀,又有欣赏雅兴,更有对集邮的挚爱与执着。写人记事,带出性情;说邮谈票,满怀深情;品事聊物,俱见风情。文字风趣灵动,情节一波三折。

精品邮票鉴赏与收藏大全

2人今日阅读 推荐值 65.8%

方寸之间的珍品,全彩高清图解,与您一同品味精品邮票艺术那份隽永悠长。本书选取新中国较具收藏代表性、集邮者广泛关注的精品邮票,或者是存世量极少的珍邮,共200余套,配以近2000幅原票大小的高品质图片翔实展示。本书从邮票鉴赏入门讲起,详细介绍了邮票保存、整理、鉴赏方法。既有邮票的入门知识,又有艺术美学的展现,更不缺精品赏鉴、暗记辨别的点评,图片辨识度高,直观易懂,是广大集邮爱好者难得的指导书,同时书中精美的图解、艺术的设计,蕴含着丰富的内涵,也是收藏的优选佳品。

2

百年中文体育图书总汇

全书共收集百年来(1903~2002)出版的体育图书书目16645条,其中包括部分非正式出版物及部分港台出版的体育图书。书中内容包括体育基础理论、体育事业和体育运动项目三大部分。

集邮知识与邮票传奇故事

1人今日阅读

邮票浓缩古今文化、展现历史变迁,是包罗万象的博物馆、妙趣横生的百科知识全书。本书选取读者感兴趣的知识点,采用丰富、精美的图文元素,详细介绍了邮票的历史和集邮的相关知识,并讲述了40多个有趣、神奇的中外邮票故事,读者阅读本书,不仅可以了解丰富的集邮、历史、科学、文化、艺术、社会等领域的知识,还能从邮票的传奇故事中获得满满的正能量,树立正确的人生观和价值观。本书适合集邮爱好者、收藏爱好者,尤其是对邮票、历史感兴趣的青少年读者参考阅读。

1

小游记·小小邮记

本书作者知名集邮家、老记者李德铭携夫人著名表演艺术家曹雷,退休至今游走近70个国家,他们不仅欣赏当地的自然风光,更喜欢去当地的文化场所了解当地的历史人文,并以极大的兴趣关注当地的邮票,甚至是冰箱贴的搜集,通过小小方寸间的邮票——这些“国家的名片”,结合实地观察,加深对各国的了解和中国与世界各国的友谊与交流。本书挑选人们不太熟知的摩洛哥、约旦、黑山、克罗地亚等20多国,亲历亲闻,娓娓道来,配以大量珍罕的集邮品,让读者同时聆听几百年来前人的足音。

逝者如斯:六十年知见学人侧记

六十年来,由于家世的原因与工作的关系,作者与许多具有深厚传统文化修养的老辈文化人、学者先后结识,如陈梦家、启功、王世襄、朱家溍、史树青、翁偶虹、邓云乡、吴小如等等,其中一部分保持着比较密切的交往,直至他们离世。而这些老辈文化人、学者,恰好也是中国百余年来大时代的亲历者和见证人。本书叙述了作者与这些前辈交往的点滴,描摹了他们的音容笑貌,并着力钩沉他们在学术文化上的贡献,从而使本书具有当代文化史的意义与价值,今天的读者也得以据此领略他们的德行与风采。

中国纸品收藏史话

本书从史话的角度,全面概述了从中国纸质收藏品的诞生到纸品收藏活动的兴起,直至今日纸品收藏涉及各个收藏门类的历史,涉及的收藏门类包括简牍、碑帖、钱币、票证、书刊、纪念品等,通过收藏家的收藏活动,撰写出一部活灵活现、活色生香的纸品收藏史。全书由纸品收藏从历史走来、文化传播类纸品收藏、有价票证类纸品收藏、包装娱乐宣传品类纸品收藏、证件纪念类纸品收藏、信札笔记类纸品收藏和纸品收藏进入新时代等七章组成。中国纸品收藏联盟主席石肖岩为本书作序。

我的父亲邵洵美

邵洵美,鲁迅笔下的“富家翁女婿”,与徐志摩并称“诗坛双璧”,也被誉为“文坛孟尝君”,生前身后一度备受非议和冷落。其女邵绡红历经十年倾心打造此书,解密一个真实的邵洵美,许多资料均属首次披露,出版后广收好评。其后作者又多次采访与她父亲同代的文坛前辈,搜佚拾遗,订讹纠错并对部分章节进行了调整和改写,对其中一些当时记录未详或舛误进行了修正和增益,使全书更具权威性和历史价值。本书是知情至亲所写,有的是亲身经历,有的依据师友往来书札、口述,均是独家披露、鲜为人知的史料和信息。邵绡红女士为此搜集了大量文献资料、并逐步开阔视野,对邵洵美的文学活动、翻译活动和出版活动及其历史背景,有非常深入的新开掘和更为准确的新认识,经过了一番慎重研究且广泛征询了相关领域专家的成熟意见方才著成,出版后可期嘉惠学林并赢得更多读者,有力推动邵洵美的研究之开展。书中附录了非常珍贵的图片材料,也有助于还原当时的历史面貌。

美林邮缘

2018年是改革开放40周年,而38年前中国邮政发行的生肖邮票恰是改革开放的产 物,可以说,没有改革开放就没有中国的生肖邮票。这是一部描写生肖邮票设 计、生肖文化与经济现象的纪实小说。该书从韩美林设计的生肖邮票入手,通过作者 的艺术加工,描绘了韩美林在设计生肖邮票时展现出的艺术才华,揭示了生肖邮票在 中国文化、经济中产生的深刻影响。

留作他年记事珠

1人今日阅读

著名学者、文化名家赵珩先生精选近作34篇,辑成随笔集《留作他年记事珠》。赵珩先生秉承其一贯的朴实、真诚的风格,以其深厚的文化积淀和经年的生活感悟,为读者呈现了充满历史和文化底蕴的丰盈的精神世界。全书分四辑,第一辑“文化”体现了作者对文化及与文化相关的现象、事物的独到思考;第二辑“故人”则是对几位故人如马连良、张伯驹、刘宗汉等的独家记忆;第三辑“北京”所录文章皆与北京相关,从多个角度写出了作者与北京城一生的羁绊;第四辑“百戏”则通古博今,将古今诸多体育运动如游泳、赛马、击剑、射箭等进行对比,在碰撞中彰显趣味,也挖掘出体育运动在古代文化中的地位和对今天的价值。 “预知往日难回首,留作他年记事珠。”静听赵珩先生讲文化、忆故人、说北京、聊百戏,淡写岁月,静守时光……

1

邮票去哪里了

作为编辑,我和我的同事们努力想要呈现给读者一种特别的图书,能帮助读者将知识和生活联系在一起。我们精心策划了这一套《指尖上的探索》系列小百科图书。这套书,实现了传统图书前所未有的动手效果,实现了同类图书难以效仿的阅读体验。在许多百科图书将知识拆散、用更多的图片呈现的今天,我们还是喜欢把一段一段完整的文字提供给读者。文字带给人们更多思考与想象的空间。阅读对思维的促进作用是确定无疑的。阅读能够帮助一个人更好地认识和了解我们的世界。深度阅读尤其有益于小读者形成系统性的思维习惯。阅读能力强的人,更容易洞察这个世界,相对而言也更容易取得成功。

邮人说邮

本书是一位退休“老邮政”纵谈邮政与集邮的专著。从一个“邮”字说起,或赏邮论邮,邮话连篇;或读信品信,牍海流连;或耕耘方寸,乐此不疲;或钟情文献,尽情采撷;或志在邮史,拾贝共享;也曾游来游去,觅邮交友,其乐融融。作者从事邮政(电)工作三十余年,爱邮、敬邮,多少年来以“邮人”的角色专注于“邮”海泛舟,由于其扎实的文化功底和丰富的邮政经历,因而内容涉猎广泛,资料翔实;议论常纵横捭阖,叙述亦文采飞扬;既有理性的评析,又有鲜活的故事;语言朴实,行文流畅,是普及邮识和邮文化的有益读物。2001年,作者曾有《邮人说信》出版,此书乃其姊妹篇。

百年旧痕:赵珩谈北京

2人今日阅读

北京是如何走过百年的?旧时北京为什么分为宛平人和大兴人?旧时的北京如何出行?“四合院”和“四合房”有什么不同?京城人如何看病?孩子们如何上学?王府井为什么被称为北京的香榭丽舍?旧时北京的古玩收藏与买卖如何进行?《百年旧痕》中,作者以亲闻、亲历追忆旧时风物,从衣食住行到婚丧嫁娶,从城市规划到社会交往,从文化娱乐到医疗教育,以日常生活的角度还原微观历史,回溯北京的百年变迁,并观照社会生活变化背后的文化移异。这是一个多方位的北京,或许读者可以从中找到那些已经逝去的文化遗痕,找到那个曾经跃动的、优雅的北京。

2

董宏猷品藏书系:少男少女进行曲(董宏猷品藏书系)

一个喜爱集邮的顽皮学生,遇到一位老集邮家,后来发现他竟然是班主任的父亲;一个漂亮懂事的女孩,为了支持“蝴蝶迷”父亲的事业,不得不瞒着他外出打工;一个平凡男生将古钱币作为玩物,可他不知自己藏有稀世“国宝”,因而上了文物走私犯的当。迷惘、忧伤、愤怒……种种纷乱心情如同潮水般涌入他们原来天真率性的小世界,成长就这样悄然地发生了。这是属于一群初识愁滋味的少男少女们的青春之歌。

百岁贺旺年

从一百四十年前我国第1枚邮票诞生起,小小的邮票就始终扮演着邮资、艺术品和收藏品的多重角色,沧桑风华,不尽其数。2018年《戊戌年》生肖邮票由一位年近百岁的老人担纲设计,他被称为新中国的“国家形象设计师”,也是生肖狗票的设计者——周令钊。在成功邀请了黄永玉、韩美林后,此次陈龙团队又经历了怎样的波折,第四轮生肖狗票如何数易其稿、诞生,以及2017年邮票发行背后那些不为人知的故事,这本纪实小说都有交代。

集邮业务营销实务

本教材内容结合本行业发展的最新动态,运用相关营销理论,以集邮业务营销的运行实践为基础构建知识体系。 全书共分七章,按先后顺序依次为:集邮业务市场营销概要、集邮市场分析、集邮产品分析、集邮市场开发与维护、集邮业务经营、集邮活动与集邮营销、邮资票品相关管理规定等。各章内容既相互独立又相互联系。每章后附有案例和思考题,可以加深和拓展学员对章节内容的理解,是对教材内容的有益补充。 教材本着从实际出发、理论联系实际的基本原则,深入浅出、内容融知识性、操作性和实用性于一体,简明扼要,通俗易懂,同时,通过介绍一些真实案例,拓展学员的知识面,增强学员学习的主动性及学习效果。

董宏猷品藏书系(套装4册)

《一百个孩子的中国梦》作家——董宏猷又一力作,品藏书系。董宏猷品藏书系收录了他颇具标志性的四部长篇小说,分别是《少男少女进行曲》《十四岁的森林》《山鬼》《好大胆与好小胆》。这些作品在故事节奏、情节设置和语言风格上,都有较大的变化和调整,让我们看到了董宏猷不愿重复自己、勇于探索的身影,无声地展示着一个作家成长的轨迹,从而让这些作品成为窥探当代儿童小说创作成就的一扇独特的窗口。

周作人散文全集(修订版)(全十五卷)

12人今日阅读

周作人的散文,笔势飘逸洒脱,表情达意平和恬淡、庄谐杂出、舒徐自在,同时又不乏文化批判的力度,集合叙事说理抒情的分子于一炉,形成了中国现代散文发展史上的一个流派,是中国散文史上一座高峰。 由著名出版家、周作人研究专家锺叔河先生全新整理编订的《周作人散文全集》(修订版),共15卷,690万字。采用编年体形式,辑录周作人1898—1966年创作的全部散文及部分日记、诗歌、书信、序跋、译文。修订版尽可能弥补了初版的一些缺失:修订了100余处注释,增加了近200处注文,改正了若干错讹,增补了几篇近些年新发现的周作人散文,在第14卷末尾增加20世纪30-40年代《周作人自编集》33种原版书的封面和版权页,同时将原版索引卷纳入全集作为第15卷。

12

猴年过后是鸡年

这是一部全景式展现第四轮生肖鸡票从设计、雕刻、印刷到发行的长篇纪实文学小说,主人公是第四轮鸡年生肖邮票的设计者韩美林。本书通过一个个鲜活的故事,全方位展示了生肖邮票的魅力、生肖邮票收藏者的热情和生肖文化的内涵。相信读者看过此书后都会为他的艺术才华、他的坎坷经历、他的一瞥一笑而触动自己的内心。

近代中国的知识与制度转型

1人今日阅读

文化编·近代国字号事物的命运 在中西文化纠葛的背景之下,经历了夷夏之辩到中体西用的转折,同时受到明治日本的影响刺激,国人开始重新思考西方冲击下固有文化的价值与走向,国学、国画、国语、国医、国术(技)、国乐、国服、国剧、国仪(礼)等一系列国字号概念的产生,以及围绕这些概念及其相应事物的争议,凸显了世界一体化进程中东亚文明别样性在那一时期的挣扎与尴尬,也预示了文化多样性存在的价值与意义。 中外编·华洋变形的不同世界 “世界”“国际”“全球”这样的概念,今日几乎成了从官方到民间的口头禅,国人大都耳熟能详。可是,如果真的放到世界和国际的范围内考察,则不难发现,中国人许多习以为常的概念用法,与各国有别,于情理不合,于实事有异。不过,这样的形态,背后有着很深的历史渊源,即近代以来“天朝”或“中华”与外部世界关系的升降浮沉。 教育编·“教”与“育”的古今中外 在认定西学是放之四海而皆准的普世之学的时趋下,由分科教学培养起来的一代又一代新人,所使用的语言概念、知识系统与前人全然不同,他们自以为可以和世界沟通,却越来越失去理解自己先人言行的能力。他们只能透过西洋镜的色彩和曲折,来审视本国的历史文化。这样的理解,无疑包含着多少的误解和曲解。 学术编·近代学术的清学纠结 近代学术的清学纠结,折射出整个近代中国在中外文化冲突融合的缠绕中遭遇的困境。透过目前的习以为常,依稀可见曾经阵痛的脱胎换骨。在此过程中,看似兼收并蓄,其实外来学说的输入不免表浅变形,本来民族的地位则多有流失。 制度编·章程条文与社会常情 季遭逢千古未有的大变局,集历代王朝体制之大成的清代体制难以从容应对,为了图存,必须应变,于是中国继隋唐以后再度出现整体性制度变更,以政体变革为主导,包括官制、司法、财政、金融、军事、社会、教育等各方面,体制全面转型,各种牵涉西学、东学和中学的观念层面的变化,最终落实于机构增置与制度建制,并通过各项制度的实施贯彻而得到体现。其进程在民国时期进一步全面展开,其影响则一直延续至今。本书以制度变动这一近代中国知识与制度转型的枢纽作为切入点,了解中国的过去,并以此认识现在和把握未来。 法政编·比较与比附:法制史研究的取径 受域外学术的影响和内在发展的驱动,近年来法制史研究渐呈活跃态势,无论文献的整理出版还是研究著述的发表,在各专史或各学史的领域都显得相当突出。本书在反思各类专史学史混淆比较与比附状况频出的基础上,从近代中国的案卷、审判、机构改制入手,抽丝剥茧,逐渐近真。一方面比较各方说法,不断接近本事的真相,一方面因缘各方的态度有别,进而考察各方与此事的关系各异,将所谓法制史转化为一般历史的研究,以司法问题为线索脉络,而不以法制史为范围,试图由社会的动态变化中见常情。 学科编·分科的学史与历史 今天以前的一切都是历史,因而历史本不分科,况且中国治学讲究贯通,素来不重分科。可是今日的史学,无非分科的学史和分科的历史两种,前者为用各个学科现在的形态追述出来的学科发展史,后者为用不同学科的方法眼界研治的一般或分门别类的历史。其共同性则是以后出外来的观念系统重新组装历史。恰当把握一般倒述的分科之学史、近代以来学科发生演化的分科史,以及面向未来的分科之学三者的联系分别,才能掌握关键,沟通而不附会。 概念编·解释一词即作一部文化史 近代中国人虽然从明治新汉语接受了大量新名词,可是遇到西文概念或是论及所指事物,还是不由自主地会自行重新上溯古代典籍,望文生义、格义附会。而且在解读新名词之时,往往不仅是比较西文原词,将新名词看作一个整体对应,而是分别从汉字组合各自的字义来理解词义。如此一来,同一汉语新名词在东文和中文语境中呈现不同形态,进而产生了许多彼此无法交集的歧义。不以名词勾勒历史,而是研究历史以把握概念,才有望臻于解释一词即作一部文化史的境界。

1

周作人集外文:1904~1945

1人今日阅读 推荐值 82.1%

新版《周作人集外文》共两卷,本书为上卷,收入1904年至1945年的集外文,包括散文、旧诗、新诗,以及为自己或他人的文章、译文所写的题记、附记、按语等未曾收入自编文集的作品。相较于之前版本,新版《周作人集外文1904—1945》历经六年搜集、整理与考订,收入近年来新发现的周作人佚文,增补170余篇(则),十万余字。就内容而言,早年的《小说丛话》系列、五四新文学运动初期的《新文学的意义》和讨论“恋爱难题”的几通公开信等文,都值得格外留意。尤其应该提到的是,抗战全面爆发后胡适与周作人有名的唱和诗,最初出处一直未明,成了周作人研究上的一个悬案。而今新收入的一篇《方外唱和诗钞》,对此做出了新的解答。新版《周作人集外文》的出版对周作人研究乃至20世纪中国文学史研究都具有不可替代的价值。

1

民生周刊(2021年9期)

《民生周刊》秉持“为民生服务”的理念,以“讲好民生故事、促进民生发展”为办刊宗旨,核心读者定位于地方党政官员,用独特的选材、独到的视角、独立的思想,宣传党和政府改善民生的努力,反映民众的诉求,真实记录中国民生的发展进程,力争权威、高端、新锐,着力打造一份可读、可信、可亲,富有理性、建设性与责任感的主流期刊,肩负起时代赋予的重任。

民生周刊(2021年第9期)

1人今日阅读

《民生周刊》秉持“为民生服务”的理念,以“讲好民生故事、促进民生发展”为办刊宗旨,核心读者定位于地方党政官员,用独特的选材、独到的视角、独立的思想,宣传党和政府改善民生的努力,反映民众的诉求,真实记录中国民生的发展进程,力争权威、高端、新锐,着力打造一份可读、可信、可亲,富有理性、建设性与责任感的主流期刊,肩负起时代赋予的重任。

1

章程条文与社会常情

清季遭逢千古未有的大变局,集历代王朝体制之大成的清代体制难以从容应对,为了图存,必须应变,于是中国继隋唐以后再度出现整体性制度变更,以政体变革为主导,包括官制、司法、财政、金融、军事、社会、教育等各方面,体制全面转型,各种牵涉西学、东学和中学的观念层面的变化,最终落实于机构增置与制度建制,并通过各项制度的实施贯彻而得到体现。其进程在民国时期进一步全面展开,其影响则一直延续至今。本书以制度变动这一近代中国知识与制度转型的枢纽作为切入点,了解中国的过去,并以此认识现在和把握未来。

刘以鬯文集:全12卷

5人今日阅读

本文集共12卷约450万字,第1-5卷为长篇小说10部,每卷2部,依次收录《私恋》《酒徒》《围墙》《陶瓷》《岛与半岛》《对倒》《他有一把锋利的小刀》《吧女》《香港居》《时代曲》,第6-7卷为中篇小说17篇,第8卷为故事新编15篇,第9-10卷为短篇小说、微型小说共178篇,第11-12卷收散文65篇、诗歌25首、文学评论(含序跋和创作谈)85篇及文学评论集《《端木蕻良论》。每卷前附《作者的话》《编者的话》《编写说明》,第12卷后附创作年表及编者梅子撰写的导论。本文集编撰、出版时间历时8年,是刘以鬯先生作品首次结为文集,极具意义和价值。

5

女囚春梦

1人今日阅读

爱情,是一个古老而又新鲜的课题。从人类诞生的那一天起,它就如同穿衣、吃饭一样随之而来。一个正常人,也许是不能缺少爱情的——哪个少女不怀春?哪个男子不钟情?

1

年轻人要熟知的2000个文化常识

10人今日阅读 推荐值 54.5%

本书是一本综合各方面知识的文化百科图书。它内容丰富,集知识性、趣味性、科学性于一体,涵盖了生活中的很多领域,包括政治军事、地理名胜、山川湖泊、天文历法、节日节气、民俗礼仪、科学技术、文化传媒、文学常识、教育常识、体育常识、称呼趣谈、俗语俚语、医疗卫生、交通通信、邮政储蓄、经济贸易、生物奇观、影视曲艺等19个方面,对古今中外的文化知识作了简明的讲解。

10

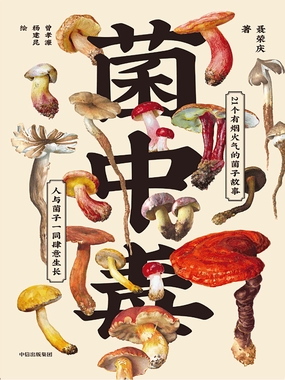

菌中毒

2人今日阅读 推荐值 65.8%

菌子之于云南,犹如辣椒之于四川。本书以菌子为媒介,串联起自然、饮食、历史、轶事,展示了具有人情味、烟火气的云南生活图景,点滴细节唤醒记忆深处的故乡、亲情、友情、人情,勾起对彩云之南的向往。 被视为理想生活之地的彩云之南,处处是菌子留下的痕迹,四季轮转中,云南人把生活过得有滋有味、多姿多彩。春雨过后迎来了第 一波“头水菌”,怀着既担心中毒又深深地为这一口鲜而上瘾的矛盾心理开始了吃菌序曲;当夏时节,在旧时车站,菌农在火车停靠的间隙飞快与乘客交易刚采到的新鲜菌子;秋风乍起吹来北风的鲜,佛教圣地大理鸡足山的冷菌应节而生,大理的白族朋友也颇有仙风道骨;作为西餐三大顶 级食材之一的松露,在云南只是平平无奇的“猪拱菌”,制成块菌泡酒,深冬三五好友围炉夜话时来上一盏。 菌子早已盘根错节深入云南的风土,云南人在菌子生活中建立起了世界观。青头菌是云南人的乡愁;闻着臭吃着香的干巴菌却处于云南菌子的鄙视链顶 端,关联着中国美食的“食腐”境界;鸡枞是百菌之王,自认为“家乡宝”的云南人,喜欢平静,甘于淡泊,如若有人出人头地,就称之为芸芸众生中冒出来的几朵“鸡枞”...... 配以“中国植物科学画第 一人”曾孝濂、博物画家杨建昆绘制的近 60 幅博物画,构成一部生动的地方志,作者聂荣庆娓娓道来面目鲜活的市井人物与云南“鸡枞”的茶米油盐与人生奇遇。

2