李零

李零,1948年6月12日年出生于河北省邢台市,祖籍山西武乡县,北京大学中文系教授,从事先秦考古研究及中国古汉语研究。主要著作有《孙子古本研究》、《李零自选集》、《吴孙子发微》等。2016年4月20日,李零等华人名列美国人文与科学院第236届新院士名单。

丧家狗:我读《论语》

85人今日阅读 推荐值 84.3%

这是李零先生在北大授课的讲义。作者以风趣的语言和独到的眼光,对《论语》进行了深入浅出地剖析。在作者笔下,孔子有理想而不得实现,颠沛流离,像无家可归的流浪狗。对于如何读经典,如何看待经典,作者提供了他的思路,启示人们对《论语》到底在讲什么、孔子是一个什么样的人等问题产生新的思考。

85

人往低处走:《老子》天下第一

33人今日阅读 推荐值 82.4%

本书是一部简明而精要的《老子》最新读本。《老子》睿智深刻,篇幅很短,意境很深。形式上、内容上、叙述逻辑上、文学手法上都很有特点。本书可以帮助读者精准而最少障碍地阅读并理解《老子》文本,真切地感受古典时代的人文气息,从而深入领悟和吸纳先秦子学的思想智慧。

33

兵以诈立——我读《孙子》(增订典藏本)

26人今日阅读 推荐值 76.1%

本书是北京大学教授李零先生讲授《孙子兵法》课程讲义之增订精装本。作者在书中以生动活泼的语言、丰富具体的资料,向读者展现这部中国古代最伟大兵法著作的内涵,介绍博大精深、源远流长的中国兵学知识,并对军事学、思想史、古代哲学等相关内容进行比较研究,使读者在轻松的阅读中重新全面深入地了解《孙子兵法》,获得更真切的兵学知识。

26

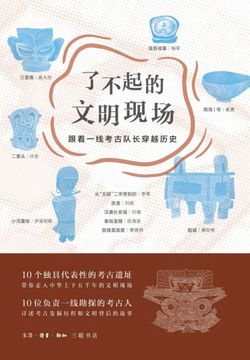

了不起的文明现场:跟着一线考古队长穿越历史

21人今日阅读 推荐值 83.9%

“上下五千年”早已刻入每一位中国人的基因,而考古学让我们看到另一个与古籍文献所载的中国相似又不同的华夏,也许难说二者谁更“真实”,但可以肯定的是,我们所能见到的中华文明景观,得益于考古学的襄助,已经殊为精彩,蔚为大观。20世纪的考古发现在极大程度上丰富了我们对于中国历史的认知,改变了世界对中国文明的基本看法。全书从中国的重大考古发现中遴选出十个独具代表性的考古遗址——新石器时代的良渚古城、堪称最早的“中国”的二里头遗址、商代晚期的安阳殷墟、拨开古蜀迷雾的广汉三星堆、见证中西文明交流的小河墓地、秦始皇陵、汉代海昏侯墓、汉唐长安城、宋代沉船南海1号、敦煌莫高窟,分别由十位负责一线勘探的考古人——刘斌、许宏、唐际根、高大伦、伊弟利斯·阿不都热苏勒、段清波、杨军、刘瑞、崔勇、樊锦诗,以亲历者的角度为公众揭开考古探掘的面纱,带领读者来到中华上下五千年的文明现场,讲述中国十个重大考古发现的发掘经历、前沿进展以及文明背后的故事。这一个个现场如同“时间胶囊”,展现了中国各阶段的社会生活与文化风貌,提供了独立于文献之外的历史信息,给予我们另一种观察中国文明的视角。书中图文并茂,尽可能将考古报告中的位置示意图、平剖面图以及出土的重要文物结合起来,为读者还原一个现场的原境,并提供背景知识、发现过程、延伸阅读、博物馆展品等信息,将专深的考古报告、学术研究转化为面向普通读者的知识读物,可供对历史、考古有兴趣,以及有意参观遗址博物馆的读者阅读。

21

我们的中国(套装共四册)

11人今日阅读 推荐值 79.9%

著名学者李零历经十余年,在中国各地一边考察一边读书,探究古代历史,思考当下问题,推出本专题论著集。

11

死生有命,富贵在天:《周易》的自然哲学

11人今日阅读 推荐值 64.7%

《周易》是群经之首,也是最难读懂的古书之一。本书依据新出土文本,对传世的《周易》正文加以全新的整理和疏解,破解了许多疑点,并用简要的语言贯通大义、白话译注。在此基础上,《周易》经传中蕴含的阴阳对立、五行循环的自然哲学,书中也有独到的阐述。 《周易》是北京大学教授李零在《论语》、《老子》、《孙子》之后,详细解读的第四部最重要的传世典籍。以上四部书,合称为“我们的经典”。

11

唯一的规则:《孙子》的斗争哲学

10人今日阅读 推荐值 82.6%

这本书,是李零阅读经典四部书(《论语》《老子》《孙子》《周易》)的第三本。 对《孙子兵法》一书,不易研究,更不易写好。在历史上,对于《孙子》,一直缺少第一流学者做深入研究。清代考据学发达,《孙子》仍然无人理会,只有孙星衍,自称“孙武之后”,辑刻了一部《孙子十家注》,但孙星衍这本书也并非注本,只是辑本,为后世积累了一些材料而已。 李零对《孙子》情有独钟,这在研究先秦的学者里都是很少见的;并且他研究《孙子》时间长,成果多,全面超越了前人。在本书的“自序”中,作者自述了研究《孙子》的经历——70年代中期,他在插队时研读银雀山汉墓竹简《孙子兵法》,写了一篇文章,并凭借这篇文章进入了社科院考古所;后有专著《吴孙子发微》、《〈孙子〉古本研究》;近年他把自己三四十年来对《孙子》的研究汇为一册,《〈孙子〉十三篇综合研究》(中华书局2006年),另外又把在北大中文系的讲稿出版,即《兵以诈立》(中华书局2006)。 李零从研究文本入手,结合军事文化史和思想史解读《孙子》,内容深湛,视野广博,可谓把《孙子》这部千古名著读出了活泼的新义。其中《兵以诈立》可以让水平、背景各异的读者都有不小的收获,并且十分好读,真可谓一部难得的佳作。

10

去圣乃得真孔子:《论语》纵横读

9人今日阅读 推荐值 70.9%

本书是李零“我们的经典”系列中的第一本(余三本为读《周易》《老子》《孙子兵法》)。本书不再采用传统的依从《论语》文本,寻章摘句解读古典文献的方式,而是将整部《论语》打散、拆开来,分上下篇,二十个专题,上篇纵读《论语》,从人物入手;下篇横读《论语》,从概念入手,面向更普及的层面阐释经典。

9

波斯笔记

4人今日阅读 推荐值 68.1%

波斯,古代世界的中心,与秦汉并立的强大帝国,中西交流的关键枢纽。继《我们的中国》之后,李零教授用“我们”的眼光审视古代中亚和世界历史,精彩图文再现波斯余晖。波斯帝国有三大特点:第一是大,不仅囊括了中近东的所有国家,也囊括了丝绸之路南段的大部分国家;第二是统一,与秦汉帝国相似,它也是“车书一统”的大地域国家;第三是与中国关系很密切,不论是贵重商品、动植物还是中国的外来宗教,都以波斯为中介。本书系统详实地整理波斯帝国的历史,全面地比较古代中国与波斯帝国的方方面面。分为上下篇,上篇十章为“历史—地理篇”,有关波斯帝国的政治、疆域、制度、宗教,下篇十章为“考古—艺术篇”,介绍宫殿、石刻、艺术品、博物馆文物。此书为我们看待欧亚大陆两千年以来的文明进程开启了当代中国的全新视野。

4

我们的中国(第一编):茫茫禹迹

2人今日阅读

本书讲述中国大一统国家形成的历史进程。“禹迹”是古人对中国的起初表达,本书通过禹贡九州总论中国地理的全貌。

2

我们的中国(第四编):思想地图

2人今日阅读 推荐值 68.7%

本书特别提到思想的重要性,“大一统”是古代的世界概念,中国叫“天下”。中国是一个文明漩涡,既有辐辏,也有辐射,雪球越滚越大,形成了“大一统”。

2

何枝可依:待兔轩读书记

2人今日阅读 推荐值 75.0%

这是一个脱节的时代。这个世界出毛病了。它已经破败不堪,但它的破败已不再重要。不论是年老还是年轻--人们已不再以那种方式考虑它。这个世界有各种各样的年代。我们缺少衡量的尺度。我们不再了解那破败,我们在历史的进程中不再像考虑某个单一的年代那样考虑它。这既不是成熟,也不是危机,甚至也不是痛苦,而是别的某个东西。那即将发生的事恰是年代本身的遭遇,它给予了历史的目的论次序以致命的一击。

2

我们的中国(第三编):大地文章

1人今日阅读 推荐值 75.6%

奔书既是山川考察记,也是家乡考古学。中国人极重视“老家”,寻根问祖也要有从纸上到地上的功夫。

1

了不起的世界文明:找寻世界十大考古遗迹

1人今日阅读

本书的大背景是中国考古“走出去”——在过去的十余年中,中国的一些大学和文物考古机构陆续走出国门,由周边国家开始,逐渐走到了遥远的埃及和中美洲,到世界各国开展考古工作,渐成燎原之势。 为什么要发掘其他古老文明?如何进行古代游牧文化的考古研究?横扫欧亚大陆的匈奴留下了哪些考古学印记?吴哥窟如何从废墟中重生?郑和船队真的在非洲留下“血脉”了吗?全球文明版图如何形成? 十位“走出去”的一线考古领队,以中国视角重返世界各地的古代文明,亲身讲述发掘中的所见所获、所思所想,以及考古遗存背后的文明内涵。这十个独具代表性的境外考古案例,是我们探源世界文明的集中呈现,也是中国考古走出国门的生动写照。 书中辅以五百余帧图版,并提供简洁明晰的时空坐标轴、发现/发掘史进程、延伸阅读、博物馆展品等专题信息,读者可对世界各地的古文明有一个鸟瞰、概览。

1

我们的中国(第二编):周行天下

跟随古代“三大旅行家”的足迹寻访古今变迁。第一位旅行家是孔子,第二是秦始皇,第三是汉武帝;孔子是宦游的代表,秦皇、汉武是巡狩的代表。

历史记忆与考古发现

本书为北京大学人文社会科学研究院与商务印书馆合作的菊生论坛举办的“历史记忆与考古发现——秦汉祭祀遗址的发现与研究”研讨会论文集。全书结合文献(主要是《史记·封禅书》和《汉书·郊祀志》,偶尔也涉及《左传》)与考古发现(主要是山东和陕西,也旁及甘肃、宁夏和浙江),聚焦秦汉时期最重要的祭祀遗址、仪轨及其政治意义(“国之大事,在祀与戎”)。这类祭祀设施的功能大致分为祭天地、祭五帝(青帝太昊、赤帝炎帝、黄帝、白帝少昊、黑帝颛顼)、祭山川(五岳四渎)、祭鬼神,由此组成一套完整的祭祀体系。对于官方正统的祭祀体系,考古学界的关注相对较少,所以本书可以算是一个开风气之先的文集,有较重要的学术价值。

中国方术考(典藏本)

《中国方术考》《中国方术续考》是李零教授的代表作,第一次汇集考古材料,系统总结了中国早期的方术知识,对中国科技史、中国思想史乃至中国文化的研究,都具有重要的启发意义。 此次新版,李零教授对全书有所修订,并撰写了“新版前言”,说明他研究方术的初衷,讲述对中国早期宗教传统的独特认识。从李零教授的文字中,我们可以感受到一种打通古今中外的学术情怀。

花间一壶酒

《花间一壶酒》收入了作者近年写作的杂文和随感,全部属于“凡人小史”,即作为一个普通百姓冷眼旁观,对身边的历史、书本上的历史,讲点个人的看法。这些看法,虽然也利用了一点专业知识和杂览偶得的读书感想,但作者关心的事在有如工业流水线的专业学术中没有位置,只能用业余的方式,另外找个地方说话。 《花间一壶酒》内容大致可以分为五个方面。一组文章,只有两篇,是个引子。第二组有六篇,是谈战争或与战争有关的事,属于“武”的话题。第三组有七篇,是讨论与读书人有关的事,则是“文”的话题。第四组有八篇,都是高雅话题,不是琴棋书画,而是酒色财气。

我们的经典

我们的经典,是现代人眼中 *能代表中国古典智慧的四部书。 《论语》是儒家的代表, 《老子》是道家的代表。 讲人文,这两本具有代表性。 《孙子》讲行为哲学, 《周易》经传讲自然哲学。 讲技术,这两本具有代表性。 这四本书年代早,篇幅小, 比其他古书更能代表中国文化, 也更容易融入世界文化。

孙子译注

《孙子译注》:《孙子兵法》是中华传统经典。《孙子译注》由北京大学中文系李零教授进行注释和翻译,译文准确流畅,注释周备详悉,特别是对一些专业术语和古代典章制度进行了深度阐发,非常适合有一定基础的《孙子》爱好者阅读,同时也可供专业研究者参考。

楚帛书研究(十一种)

本书结集了学者李零多年来研究楚帛书的十一篇重要学术论文,包括其学术代表作《长沙子弹库战国楚帛书研究》修订版和该文补正,以及其赴美亲验楚帛书写的《楚帛书目验记》、《楚帛书与式图》、《楚帛书的再认识》和相关论文《中国古代的墓主画像》,其中《楚帛书与式图》、《楚帛书的再认识》同时附有论文的英文稿。这些论文各具特色和代表性,并提供了大量珍贵的一手信息和照片资料,本书对国内简帛学研究有很高的学术价值。本书收录的论文,其主要发表年代为上世纪八九十年代,是对李零在楚帛书研究方面的一次学术总结。

兰台万卷

《兰台万卷》的初稿原为北大“简帛古书和学术源流”课上的讲稿。最开始,李零讲《汉书?艺文志》只有一个提纲,由于兴趣浓厚,不知不觉写成了一篇长文,现在已成稿十万余字,可以作为一本小册子单独出版了。 如书中所言,《汉书?艺文志》(“班志”)太重要了:一、它有学术史、思想史的意义,在班志之前,讲学术史的只讲派,不讲书,线条很粗,只有通过班志, 才能“一览众山小”。二、中国古书大多亡佚,特别是技术书亡佚尤多(“兵书略”、“数术略”和“方技略”这几大类)。从班志可以看到,古人除了留下的,还 淘汰了哪些,丢掉了哪些。三、班志对于研究简帛古书特别重要,是我们查考先秦、秦汉古籍的仅存的“地图”。

子弹库帛书(套装上下册)

中国近百年的古文字研究,战国文字起步*晚,现在*热。其早期代表作有二,一是朱德熙《寿县出土楚器铭文研究》(1954年);二是李学勤《战国题铭概述》和《补论战国题铭的一些问题》(1959-1960年)。两位先生代表两种风格,一直影响到今天。 他们都提到蔡季襄发表的子弹库帛书。这在当时是*长的一篇战国文字。 朱、李两位的文章,今天看,当然可以挑出很多错,但平心而论,以当时的标准衡量,这却是高水平。万事起头难。在我看来,这种开创性的着作比集大成的着作更重要。特别是李文,更有大局观。他关注的不是个别难字,而是战国文字的全局。他把王国维的东、西两系说进一步细化,第1次为战国文字分国分域,对后人更有启发。 他说,楚帛书的十二月就是《尔雅》十二月名,这也是突破性的发现。 书是用字写成的,但字不等于书。过去的战国文字研究,主要是啃字,而不是读书。孤立识字是因为没有长篇的东西。 1949年以前,我们没有楚简。1950年代,开始有楚简,都是遣册,不但数量少,保存情况也不好。1957年,长台关楚墓第1次出古书,只有残简,一直到1986年才发表。战国古书,我们苦苦等了半个世纪,1993年才有了郭店楚简,1994年才有了上海博物馆藏楚简。在此之前,我们无书可读,要读,只有子弹库帛书。 没有书的结果,是我们的认字水平受限,许多现在觉得非常简单的字,当时大家都不认识,学者费尽移山心力,收效却甚微。 过去的工作方法,多半是不得已。 大规模识字,不可能是这种办法。 我记得,上海博物馆楚简发现后,裘锡圭先生曾说,很多字的认出都用不着古文字学家。原因是什么?就是辞例多了。一个字,反复出现多少回,再笨也能认出来。 李学勤先生讲过两句话,我印象极深。 一句话是,战国文字难认,你就是做梦也想不到。 另一句话是,某先生真怪,他认字,前提可能是错的,但结论却往往是对的。 过去,我们常把字形分析当认字前提。很多人都以为,一个字,形、音、义,字形*重要,通假其次,字义排在*后。破读,左转右转,主要是为了凑字形,而不是为了疏通上下文。但在实际的认字过程中,我们却不难发现,字形分析往往是“事后诸葛亮”。真正的前提是什么?是辞例。我们是靠辞例和语境为文字定向和卡位,先有辞义的大致估计,然后才考虑字形分析和通假破读。甚至有时,我们并不知道某字该怎么分析,但照样可以猜出它是什么字,或大致相当什么字。 我记得,朱德熙先生说,古文字的破译*像侦探小说。警察破案,他们的方法,有两条*重要,一是串并,二是排除。串并是把看似无关其实非常关键的綫索,通过偶然发现串连起来,形成一条连贯的思路。排除是从大海捞针的众多可能性中,把一切无关的可能性一一排除掉,使真相浮出水面。串并也好,排除也好,都是为了定向和卡位。 破译的大忌是被假象误导,一条道走到黑。方向错了,位置错了,费劲再大,全错。本来只是猜猜看的事,试探试探也就罢了,非要长篇累牍弯弯绕,这是“侦探小说”,不是真正的“破案”。 窗户纸,一捅就破。文字破译,用不着饶费口舌。说对了,三言两语足够,说不对,千言万语也没用。

简帛古书与学术源流

本书是李零先生在北京大学中文系讲课时的讲稿,上编是简帛古书的基础知识,下编是简帛古书的分类导读;前一半学生上课听讲时使用,后一半大家下课看书时使用。李零先生力求“把道理讲清楚,用材料来摆事实”,并融汇学术界出土文献研究的最新成果,力图打通出土古书与传世古书的连接,重新认识并建构起古代知识系统和人们的思想文化心理。

铄古铸今

本书源于作者2003年在香港中文大学进行学术访问期间,以客座教授的身份举办的专题讲座,随后将讲座的内容整理成了这本书。从内容上说,本书是对中国古代艺术中的复古倾向问题所做的专题讨论。

入山与出塞

《入山与出塞》一书为北京大学中文系教授李零先生於二〇〇四年出版的论文选集,除了〈自序〉与〈后记〉外,全书共收录了二十九篇文章,分为「写在前面的话」,「翁仲研究」,「有翼神兽研究」,「早期艺术中的宇宙模式」,「早期艺术中的神物图像」,「淅川楚墓研究」,「楚国铜器研究」与「读书偶记」八大部分,探讨的课题牵涉广泛且丰富多元.文章内容多由考古遗物遗迹入手,结合历史学,艺术史与古文献学等研究取径,重新审视中国上古史中,所谓「中国文化」或「华夏文化」形成与发展的轨迹. 本书名为《入山与出塞》,开宗明义即表明作者欲从「入山」与「出塞」两个角度出发,解释中国上古文明演变的特色.在全书首篇〈入山与出塞〉一文中,作者大略叙述他近来关注的两个研究课题:中国古代的祭祀遗址,以及考古发现的外来影响(页3,10).前者(入山)强调中国在上古时代,早已发展出自身独树一格的文明特色;后者(出塞)则论述远古时期中外(华夏与蛮夷,中原与境外,东方与西方)交通与相互影响的关系.研究方式则是考察出土文物的型制与艺术表现的手法,从中寻绎外来文化对「古代中国」文化的影响.

中国方术正考

《中国方术正考》是李零教授的代表作之一,第1次结合考古材料,系统总结了中国早期的方术知识对中国科技史、中国思想史乃至中国文化的研究都具有重要的启发意义。 此次新版,李零教授作了全面修订,并撰写了“新版前言”说明他研究方术的初衷,讲述对中国期宗教传统的独特认识从李零教授的文学中。我们可以感受到一种打通古今中外的学术情怀。

我的天地国亲师

这是一部忆旧集,汇集了作者近三十年所写的怀念亲友、师长,以及记述自己人生经历的文章。全书分为五辑。第一辑写父亲、母亲、岳父和自己,具有较强的纪实文学色彩,第二辑以“求学之路”为中心,写了最初扶助自己开启求学之路的“三位贵人”、恩师张政烺、“我的老师梦”,第三辑写的是前辈张光直先生;第四辑写的是与作者交往甚密的俞伟超、高明两位老师,第五辑写的是朱德熙、朱维铮、齐思和、李学勤等师友。这部书稿中所记述的亲友、师长,都是深受李零爱戴的人,但无论是写这些人对他的影响,还是他对他们人生经历、学术成就的理解,笔墨全部落在“为人”上,长者之风贯穿始终。在一定程度上,也正是他们成就了今天的李零先生。

蟋蟀在堂

“蟋蟀在堂”含有时序更替、步入岁暮的意味,本书则带有“拾遗”色彩,收录的是李零看重的一些发言、访谈、读书心得和随感,横跨二十年(2001—2021)。这些文章首次结集成书,渗透着作者“躲在学术后面”的感受和“奇思怪想”,是“人生片段”与“学术叙录”的交融,别具生趣。

考古笔记

《考古笔记》是李零在疫情期间阅读考古学史相关书籍所写下的读书笔记,分为《考古研究大历史》《我身边的考古学史》《魂断蓝山》三篇。上篇从博物馆说起,围绕“考古学”展开;中篇先后聚焦考古学领域的核心人物夏鼐、苏秉琦、张光直,围绕他们各自所持的观点及著作展开;下篇聚焦李零与之惺惺相惜的考古学家柴尔德,阅读了柴尔德的五部传记,“魂断蓝山”所暗示的,正是柴尔德传奇生涯的归宿,余韵悠长。 相比此前的笔记体著作,这部《考古笔记》体量更大,既有读书、读史的体会,也有宏观的思考。这套书所讨论的问题、人物,既围绕着考古、考古学和考古学家,同时也围绕着眼前的世界。如全书题记所言:“自今视昔,不再遥远。”

中国方术续考

《中国方术续考》是讨论中国方术。中国以外,语言不灵,知识贫乏,作者不敢做比较研究。但作者研究自己,是不是真的就没有比较,那也不是。粗糙的想法还是有一点。早就应该告别方术。只是为了弥补《中国方术考》留下的各种遗憾,只是为了追论层出不穷的考古发现,在等待再版的同时,作者又写了这本《中国方术续考》。《中国方术续考》怀它的前身一样,也是以考古材料为主,也是讨论早期方术,但不同点是,结构比较松散,思路比较开阔。作者自己的感觉是,它比前书更接近作者想讨论的“绝地天通”(作者在《中国方术考》再版前言中计划要写的三个题目之一)。 在《中国方术续考》中,作者想贯穿作者对“现代化”的古代思考,一个可能会被视为荒诞的念头。首先,读者不难发现,在《中国方术续考》中,作者的“时间观念”很差,差到常常淆乱古今,竟把考古学家才关心的时段和我们正在要“走向富强”的时代相担并论。作者并不相信历史学家告诉他的基本常识:“现代”和“古代”绝不可同日而语。作者不但怀疑“现代化”的高贵出身,也怀疑“现代化”的绝对优势。

郭店楚简校读记(增订本)

20世纪90年代,是筒帛古书大发现的时代,1993年于湖北荆门郭店出土的郭店楚简即当时的两大发现之一。《郭店楚简校读记》,是作者阅读《郭店楚墓竹简》一书的读书笔记。作者在对竹简释文重新排比,重新考订,多所订正的基础上,对其在思想史上的意义多所抉发,对道家、儒家研究提出了很多富于创建性的意见。他指出,这批简文并不简单就是于思学派的作品,也不能证明思孟之学独得孔学真传,从而在儒学界提出重新关注“七十子”的问题,对推进“ 七十子”研究、弥补思想史研究中的“漏洞”,具有巨大的价值。

吴孙子发微

暂无简介

新出金文分域简目

考古学专刊.乙种第二十二号 《新出金文分域简目》(手写影印.) 本书收录建国后到1981年底以前公开发表的各地新出土的殷周金文资料(包括战国时期)。

李零自选集

一代有一代之学术,一代有一代之学人。学术所依托者,学人也。学人须由学殖养成,非纯由天资铸就。学殖者渐,天资者顿,而学术的规律是“渐”的。基于这个“渐”的规律,出版人 便有义务在当代学术的积累与整理上做一份工作,以助成学术之进步。这是我们出版此丛书的初衷。 新时期(20世纪70年代末开始)以来,中国学术界涌现出一批新学人。他们大多有过对社会动乱与变革的体察,受过“西风”渐欲迷人眼的种种思潮的冲激,有过放眼望洋的蹈厉,亦有过躲进小楼的沉潜。他们在80年代初崭露头角,继而渐趋成熟。90年代以来,这批学人更以一种成熟的心态,对新世纪的学术前景作了从容的思考。由此我们也就有理由期望他们在步入下一个世纪的时候,成为新世纪通博的学术大家。这样的大家是现代化中国所迫切需要的。因为一个民族,在其步入现代化的时候,倘不能对自身的存在作出健全、合理的解释与肯定,那便是崩溃的开始。学人的使命,究其根本正在于作出这样的解释与肯定。我们不能在拥有了技术之后却失去了精神。这在中国的现代化进程中,是可堪忧心的问题。

风乎舞雩

本书是一部研究北京历史地理的学术考证著作,兼具趣味性。 主要围绕三个问题展开:一是中轴线——平分元大都主体建筑的南北轴线。重点讨论钟鼓楼与中心台、中心阁的关系,万宁桥与万宁宫、万宁寺的关系。二是大都水系:高梁河、金水河、通惠河。重点讨论金水河从和义门南水门到太液池的水道 流向,以及金水河与高梁河、通惠河的关系。三是大都50坊:重点讨论元大都11门的配卦和命名之由,《元一统志》50坊的命名之由和布局,并与《析津志》的记载和明初33坊做比较,辨析异同。 作者除了梳理文献作辨析外,还多次实地踏查相关遗迹遗址,以期还原真实的元大都,并对一些问题提出假设,可以帮助了解今日北京城,并推动相关研究。

大刀阔斧绣花针

视野丛书(6册)由北岛发起、主编并作总序推荐,张承志、徐冰、李零、韩少功、汪晖、李陀等集体呼应,集合了六位中国当代活跃在文艺领域的至为重要的作家、批评家、艺术家,由他们梳理自己的成长经历和思考脉络,精选出足以体现这六位作者数十年来思想精髓的代表作。视野丛书高度浓缩地呈现了当代中国极具创造力和影响力的思想宝库。视野丛书文字可读性强,面向普通读者,让他们得以循着文化思想的脉络,追踪当代中国的种种问题,获得思考的乐趣。李零把摆脱学术,自由自在地读书写作,称为“放虎归山”,他的杂文、随笔风格独特,有很多拥趸。 《大刀阔斧绣花针》是李零全新完成的一部精炼而且精彩的自选集,较为全面地展示了他研究和思考的各个面向。此外,他对杂文文体的揣摩和实践,所谓“绣花针”功夫,能以这样一组文章比较集中的体现出来,这也是李零杂文不同于通常所见到的学者散文的地方。

放虎归山

《放虎归山》一共收入28篇文章,分为七辑。东西思潮冲突、中国现代化向何处去,这是李零文章一向的重点,约有10篇;“纸上谈兵”说军事,“闭门造车”讲男女话题和房中术,这是李零的“两个保留节目”,也有约10篇;其他篇目主要是谈谈知识分子,说说现实问题。《放虎归山》是大学者李零先生的新杂文结集,书名取自十年前的一部旧作,装的却不少都是近年来所写、未收入《花间一壶酒》的文字。主题依然是说男女、谈兵法以及反思传统文化等三大块,文字精练通透,道理明晓易懂,发人之所未发。旧作如“汉奸发生学”,久负盛名,流传已广,新作如“传统为什么这样红”,以一篇而足使万千文字皆失色。在这部新书里,李先生继续“放逐边缘”,跳出学术来读杂书写杂论。从中西文化思潮的争论谈到汉奸发生机制,从“真孙子”看文化界怪现状谈到历史上由来已久的文人相倾,作者更是把怕老婆的话题讲得趣味盎然又大有深意,接下来讲房中术,讲当下的传统复兴。篇篇惹人遐思、意味深长。

鸟儿歌唱:二十世纪猛回头

《鸟儿歌唱》是知名学者李零近年来所撰思想随笔的结集。李零身处21世纪,心系20世纪,对20世纪中国和世界的重要历史文化话题进行了独到解读。就被世人几度翻烙饼式解读的"启蒙"、"革命"等话题,作者有感而发,强调从事实出发,以历史与世界的眼光进行深入思考和辨析。《鸟儿歌唱》所收文章的风格有别于其专业写作,见识通达,视野宽广,独立清醒,作为知识人和思想者的李零印象在此更为清晰。《读<动物农场>》《太阳不是无影灯》《环球同此凉热》等篇堪称经典,尤为人称道。

孙子十三篇综合研究

中国古代典籍浩如煙海,但像《孙子兵法》这样享受世界,留下永久魅力的书卻恐怕不多。国外有些军事学家封《孙子兵法》推崇僃至,例如英国戰略家哈特就忍为它不僅在思想深度上超过了一向为西方稱道的近代著名军事学家克勞塞维茨,而且其重要性隨着毁滅性核武器的发展正现得日益突出。有些企业家和商人也很懂得“活学活用”,竟直接搬用《孙子兵法》来管理工人,做生意——如同在戰场作战一样,其评化價之高有时连我们自己也感到驚讶。 《孙子兵法》十三篇祇有“五千言“(今本约6000字),但令人回味无窮。大概它也像许多古典名作一样具有一种诱惑人类想象的”朦胧美”吧?年代愈久,人们的发现也愈多愈奇。然而自歷中文獻学的角度,我们却不能把它视为没有“達诂”的放诗作,而只能提出这样的要求,即从一定的歷史背景去认识它的本来面目。